2019年,巴巴動物園帶來了一隻全新的“動物”,名字叫做“blob”。 但嚴格來說,它其實並不屬於動物界,也不歸植物界或真菌界管,反而是一種超越“三界”的生物。 問題來了——這樣一攤既不是動物也不是植物、甚至不是菌類的黃色黏液,為何會出現在動物園裡呢? 原來,它的種種行為實在太像一隻動物,完全不像是一攤普通黏液。 首先,這傢伙可不是呆在原地不動的:它能行走,能爬來爬去,而且速度還不慢。 再者,它能進食,吃得越多,體型就長得越大。

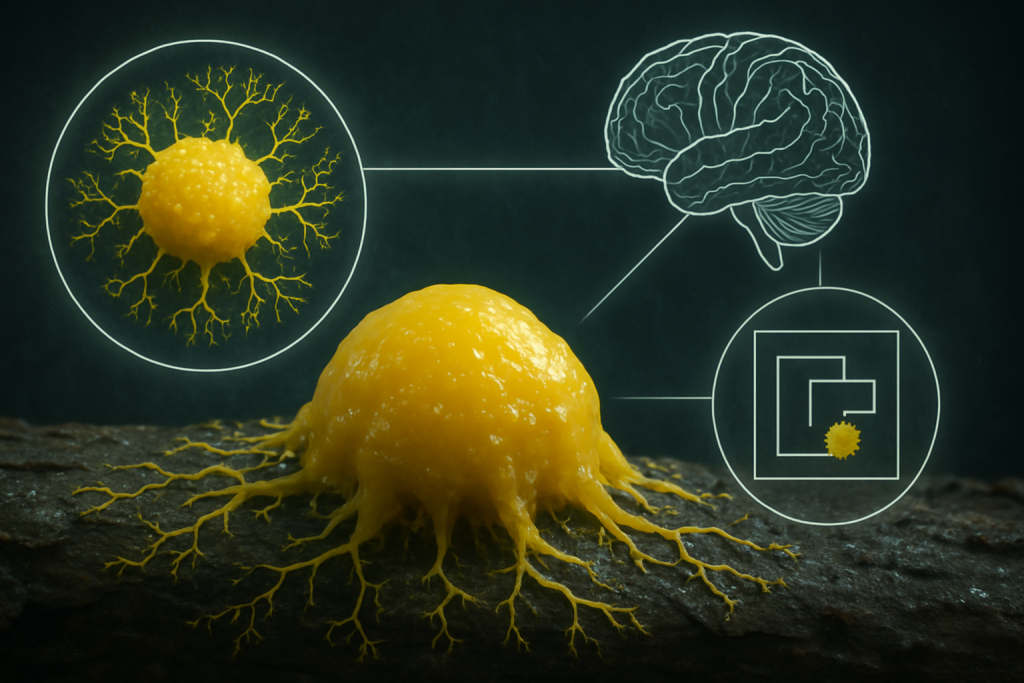

現時已知最大個體能長到二十公斤,跟五六歲的孩子體重差不多。 更令人驚訝的是,這東西竟然擁有記憶和學習能力,甚至能通過一些智力測試,仿佛它真能“思考”。 待會兒讓你見識幾個實驗,保證讓你目瞪口呆。 那麼,這種詭異的黏液怪究竟是什麼? 其實,它就是“黏菌”。 從身體結構來看,這些傢伙非常原始,也异常簡單,壓根兒沒有大腦、心臟這些器官,甚至連多細胞生物都稱不上。 沒錯,那一大攤黏液其實就只能算是一個細胞,就算重達二十公斤也依然是一個細胞! 這實在太顛覆我們的認知了。 試想,一個連神經元都沒有的單細胞,怎麼會產生記憶和學習能力呢? 這讓科學家們對它們產生了極大興趣,並展開了大量研究。 結果是,研究越深入,發現它們的行為模式和生存管道就越讓人困惑,簡直不可思議。 今天就讓我們來看看黏菌這種生物到底有多神奇。

先說黏菌的英文名叫“slime mold”。 過去,人們以為它是一種黏糊糊的黴菌,因而將其歸在真菌界。 但後來才發現它們其實屬於原生生物。 主流觀點認為,這種生物主要生活在溫暖潮濕的森林環境中。 在生物分類上也有不少爭議,有一種說法是把黏菌分到變形蟲門(即“變形蟲綱”)的黏菌之中,大約包含五目、十四科、六十二屬、八百多個物種。 其中最具代表性、研究最多的就是那種醒目的黃色黏液——多頭溶胞菌(它也是黏菌裏出鏡率最高的成員)。 很多時候,直接提到“黏菌”,指的就是它。

如此古怪的生物,自然讓人好奇它們怎麼生存。 黏菌最初的形態,是從孢子裏孵化出來,孢子類似它們的卵或種子。 剛出生的黏菌幼體是一群只有一套染色體的變形蟲(英語裏稱作Amoeba,音譯“阿米巴”或“阿米巴原蟲”)。 這些單倍體變形蟲只有“一份”染色體,類似精子或卵子,可把它們看成帶有兩種“性別”。

這些幼體以吞噬細菌為生:若在陸地上,它們就會在土壤裏蠕動,到處找細菌吃; 在水裏則會長出鞭毛來遊動,同樣是為了吃細菌。 等到某一天,當某個單倍體變形蟲遇到另一個“异性”時,它們就會結合,形成一個雙倍體的變形蟲。 仿佛精子和卵子結合成受精卵一般。 而後,這個“雙倍體變形蟲”繼續通過吞噬細菌成長,等到細胞質積累到一定程度,就開始分裂。 但與一般的“細胞分裂”不同的是,黏菌僅分裂細胞核,並不會分裂細胞膜——也就是說,儘管分裂次數不斷增加,細胞核越來越多,可它始終是一個細胞。 經過無數次核分裂之後,就會形成一個擁有數百萬個細胞核和龐大細胞質、肉眼可見的巨型單細胞,這就是我們所說的那只“黏液怪”。 當黏菌的體型越來越大,除細菌之外,其他各種有機物也能成為它的食物,比如腐爛的植物殘渣、有機碎屑、真菌等等。 它們能把這些物質消化吸收,再轉化成更多的細胞質和細胞核,體型也隨之不斷增大。

最後,當黏菌吃得差不多了,或生存環境發生變化時,它們就會進入繁殖階段——找個地方固定住,不再滿處亂跑。 接著,你會看到它們身上長出一堆類似小蘑菇的結構:一根細杆上頂個球,一片片地長出來,與原本那灘黏液的形態截然不同。 這些“小蘑菇”就是黏菌的子實體,而小球裏裝著的就是黏菌的孢子。 它們之所以發育成這種蘑菇形態,目的跟真蘑菇類似:盡可能把孢子舉高,利用風力或昆蟲幫忙傳播。 等孢子散播完,黏菌的生命週期也就閉環了。

談完生命週期,再聊聊黏菌像動物般的種種舉動吧。 首先,它沒有腿卻能“走路”,靠的是細胞質流動。 你會看到它的身體在不斷脈動,仿佛擁有心臟和脈搏,通過這股脈動將細胞質向前推進。 “那麼,這種脈動又是從何而來呢?”——畢竟它只是個單細胞生物,沒有心臟。 其實,它的細胞膜裏含有大量的肌動蛋白,能够讓細胞膜不斷收縮、放鬆,像一個小泵那樣控制細胞質的流向,從而改變身體形狀,也决定黏菌前進方向。 除了幫助黏菌運動,這種細胞質流動還起到“循環系統”的作用。

黏菌的覓食管道堪稱地毯式蒐索:它先把身體鋪開,向四周擴散,一旦發現哪裡有食物,就在那兒集中力量“消滅”掉,同時把多餘的“兵力”繼續派去其他地方搜尋下一頓。 因為只有覆蓋食物的那部分黏菌能吸收營養,為了把獲得的營養輸送到全身,也需要依賴細胞質在體內流動。 某種意義上說,黏菌的脈動跟心跳真的有點類似,是它必不可少的生命活動。 不過,你在視頻中看到的那些“高速脈動”一般都是經過倍速播放的; 它真實的心率大約是一分鐘一次,速度也就幾毫米/小時。 跟動物比不算快,但在非動物界裏算是非常迅捷了。

更神奇的是,黏菌在覓食時,似乎還具備類似“嗅覺”的本領,並不會盲目地向各處擴散。 如果哪邊有它愛吃的食物,便會加快前進速度; 若是遇到它厭惡的物質,則會繞道而行,儘量不碰。 這一點也讓它更像個小動物。 而在搜尋食物的過程中,它還展示出驚人的“計算能力”。 科學家們發現,黏菌在佈滿食物後,能形成一張“最短網絡”——只覆蓋食物所在的節點,並精准連接這些節點。 在日本就有科學家用迷宮做測試:一開始,黏菌地毯式蒐索迷宮每條路徑,一旦找到所有的燕麥片(它們喜愛的食物),就會收縮身體,留下連接各處食物的那條最短路徑,幾乎不浪費任何“資源”。 讓人不禁感歎:一個沒大腦也沒神經的單細胞生物,居然能精准找到最優路線,實在不可思議。

更令人震撼的是,這樣的實驗還有升級版:研究人員用燕麥片在地圖上類比日本關東地區的都市分佈,然後在“東京”位置放一隻黏菌。 大約26小時後,黏菌橫掃了整張地圖,最終形成的網絡竟與關東地區的鐵路網高度相似! 要知道,鐵路規劃需要在最短路線與通暢度之間綜合考量,還得融入大量經驗和計算,可黏菌卻輕鬆搞出了個八九不離十的“方案”。 囙此,美國、英國、非洲等十多個國家和地區都曾用黏菌來模擬鐵路或公路網佈局,想借鑒一下這“天才生物”的設計思路。 甚至連天文學家也盯上了黏菌,猜測宇宙中的纖維狀結構(與暗物質分佈有關)或許可以參考黏菌模型,用來尋找暗物質。

不過,黏菌的絕活並不止於此。 2008年,日本一個研究團隊的實驗更讓人感到匪夷所思。 研究人員利用黏菌在寒冷乾燥環境下會減緩行動的特性,讓黏菌在每個小時的前十分鐘承受寒流,並在隨後的五十分鐘恢復溫度,如此重複了三個小時。 黏菌在每次寒流時確實會行動變慢,這沒什麼好奇怪的。 可是第四個小時,研究人員並沒有再降溫,但黏菌仍然在那前十分鐘變得遲緩,宛如它已經記住了之前的冷卻規律,養成了“生物鐘”。 只經過短短三次訓練,就能形成規律記憶,這還沒完——過了幾小時之後,研究人員突然又給了一次寒流。 黏菌似乎又“記起”之前的事件,再次進入了“一小時迴圈計時”的模式,仿佛封存的記憶被喚醒一般。 一個沒有大腦、沒有神經的單細胞,竟能懂得“記憶”過去的事,還能判斷事件發生的間隔時間,聽起來簡直太不真實了。

更顛覆的案例則來自2016年法國團隊的研究:黏菌之間甚至能“傳授知識”! 實驗基於黏菌對“鹽”這種物質的厭惡本能——若地面有鹽,黏菌通常會繞行。 但研究人員發現,如果用食物引誘它訓練一陣,它就能習慣並明白鹽對自己無害,之後便敢直接越過鹽橋。 接著,研究人員把三只黏菌並排放在一起,中間那只沒受過訓練,對鹽天生恐懼,兩邊那兩隻則是被“鹽橋訓練”過的。 當它們相互接觸後,“沒訓練”的那只居然也能毫不猶豫地通過鹽橋! 顯然,旁邊那兩隻通過某種管道把“鹽無害”這一資訊傳遞了過去。 這種知識共享般的行為,再次粉碎了我們對記憶和智慧需要神經系統支撐的固有想像。

總之,黏菌的方方面面都在挑戰我們的認知水准。 聊到這兒,我們介紹的還只是“多頭溶胞菌”一類真黏菌。 除了它們,還有一支叫“網柄黏菌”的家族也很不簡單,屬於變形蟲門裡的另一類(也稱“細胞性黏菌”)。 兩者是親戚關係,但“網柄黏菌”走的是社會性生存路線,和真黏菌截然不同,也有著極其神奇的生存策略。 更有趣的是,這一特性還啟發了“經營之聖”稻盛和夫,催生了他著名的“阿米巴經營理念”。 不過今天的篇幅已經够長了,關於“網柄黏菌”的故事就放到會員專享節目裏講。 如果你感興趣,歡迎加入會員頻道,一起探索更多關於它們的奇妙奧秘。 每個月只需45新臺幣、15港幣、3新加坡元、5令吉或3美元,就能學到更多實用且有趣的知識,真是物超所值!