大家都知道,蛇是一種讓人議論紛紛的動物。 之前也有不少觀眾提過想聽關於蛇的故事,但我一直沒做這個主題,原因在於:肯定有不少觀眾對蛇心存恐懼,所以就一直擱置了。 不過話說回來,大部分人要是怕蛇,那其實再正常不過,因為科學家發現,我們對蛇的懼怕很可能是刻在人類基因組裏的。 為什麼這麼說呢? 因為世界上光是有毒的蛇就多達七百多種,其中能一口致命的,大約有兩百五十種。 古人類群體裏,有些“勇者”不怎麼怕蛇,對蛇缺乏警惕,就更容易被咬中毒,留下後代的概率自然也就低了。 所以在漫長的進化過程中,能成功傳下來的,大多是那些更警覺、也更害怕蛇的基因。

講到這兒,有觀眾可能要問:獅子、老虎這些猛獸看起來不是更嚇人嗎? 為什麼我看它們的畫面卻沒那麼緊張? 其實很容易理解:第一,人類與這些大型猛獸直接接觸的機會相對少; 第二,就算在遠古時期的狩獵採集時代,人類多少也會利用武器來防身,真被獅子老虎咬死的只是少數。 可毒蛇不同——它們幾乎無處不在,喜歡躲在暗處,人類往往在被咬、甚至中毒之後才發現它。 就算手裡有武器,發現它時往往也已經晚了。 也囙此,很多時候我們會覺得蛇比猛獸更可怕,這也在情理之中。

不過常言道“恐懼來源於未知”,如果你瞭解蛇是怎麼演化的,清楚它們的身體結構、生活方式,可能就不會再那麼害怕了。 再者,在世界各地的文化中,蛇的形象也並非總是令人畏懼,其中包含了不少正面的寓意。 配合“蛇年”的話題,這方面內容也很值得一說。 所以,這一期我們就來好好認識一下蛇。 當然,在開始之前還是要提醒,如果你喜歡這個頻道,不妨點個“喜歡”或“訂閱”支持一下吧。

先說分佈。 除了南極大陸外,地球上其他大陸都有蛇的身影,從北邊的斯堪的納維亞半島到南邊的塔斯馬尼亞島,從海拔四千九百米的喜馬拉雅山脈到海洋中的海蛇,都能找到它們的足迹,真可謂是分佈極廣。 生物學分類上,蛇屬於脊索動物門、爬行綱、有鱗目、蛇亞目,現時已知的大約有三千九百個物種。 有些科的名稱聽起來不帶“蛇”字,但它們確實是蛇,比如蚺科和蟒科,而且它們剛好也是世界上體型最大的蛇。 要比長度,世界上最長的蛇是產於南亞、東南亞一帶的蟒科網紋蟒。 據說它們能長到九到十米,差不多有一輛公交車那麼長。 要比重量,世界上最重的蛇是南美大陸上赫赫有名的森蚺,體重可達一百六十到一百八十公斤,接近兩個成年人的體重,光聽就覺得驚人。

說完最大的,再來說最小的。 加勒比海的巴巴多斯有一種卡拉細盲蛇,被認為是體型最小的蛇,屬於盲蛇下目的細盲蛇科。 它們到底有多小呢? 只有幾釐米長,現時已知最大也不過十點四釐米,比蚯蚓還要袖珍,實在不可思議。

實際上,除了那些體型上的極端,蛇的生存之道也十分獨特。 以後咱們可以在會員專享中專門聊聊這方面。 最近我們的會員專享內容都和正片緊密相關,比如酵母、紫薯、火焰、墨魚、巨型玉米,還有“王餅君”,這些話題都跟正片有聯系。 如果看完正片還不過癮,可以考慮加個會員瞭解更多,差不多也就是兩瓶可樂的價錢,挺划算,希望大家多多支持!

咱們再說說蛇標誌性的外形:無論大小如何,形狀都差不多,就是那種修長的身軀。 你要知道,蛇的身體構造其實相當極端,幾乎是一個被無限拉長的“超級胸腔”。 除了最前面的腦袋和末端的一小截尾巴,大部分身體都算是胸腔。 因為它全身有數百塊椎骨,並且幾乎從頭到尾都長著肋骨,看上去非常與眾不同。 身形變得又長又細之後,內臟也得相應“變形”——要麼縮小體積,要麼拉成條狀。 比如它們的胃、肝臟、腎臟和生殖器官都是細長的,而且本來左右並列的器官只能前後排開,因為體內空間極其緊湊。 此外,蛇的肺也容納不下兩個完整的肺葉,所以乾脆退化了左肺,只留下右肺,而且還是那種細細長長的形狀。

如此奇葩的體型,它究竟是怎麼演化出來的,直到如今依然是個謎。 那為什麼研究起來這麼難呢? 一個重要原因是,蛇身體大多由小碎骨構成,沒有太多粗壯的大骨頭,不易形成完整化石; 另一個原因是,蛇類在恐龍滅絕後的六千五百萬年裏才真正“爆發”式繁衍。 而它們開始演化的時間大概是一億多年前,那時數量極少,留下的化石更是有限。 儘管如此,可以確定的是蛇必然由某種蜥蜴演化而來。 2013年,科學家曾分析現存四千多種蛇和蜥蜴的基因數據,構建出它們的家譜,得出結論:蛇與巨蜥有最近的共同祖先,也就是說它們和科莫多巨蜥是近親。 這一點現時比較公認。 但至於蛇的具體演化過程,學界還存有爭議,主流推測大致有兩種:一種叫“陸生假說”,另一種叫“水生假說”。

先說“陸生假說”。 在阿根廷,人們發現了約九千萬年前的一具化石,科學家給它起了個名字,叫“娜迦”(源自神話中的巨蛇)。 娜迦化石最顯著的特點是還留有兩條小後腿。 要知道,現在絕大部分蛇都沒有後腿,只有像蟒科、蚺科這種大塊頭才會殘留一點小爪子,主要在交配時派上點用場。 而娜迦的後腿更明顯、更強壯,看起來像是“退化到一半”。 它身體的其他骨骼結構也同時具備蜥蜴和蛇的某些中間特徵,說明它很可能就是最早期的蛇。 科學家推測娜迦過著穴居生活,它的身體又細又長,方便在地下到處鑽; 眼睛外層有透明的眼瞼,可防止泥土進入; 耳孔乾脆消失,主要靠感受地面震動來聽聲。 這些都支持了“某些蜥蜴適應地下生活後逐漸變成蛇”的觀點。

另一派“水生假說”同樣也有拿得出手的證據。 比如在約旦河西岸發現了一種名為“後蛇”的古蛇化石,大約也是九千萬年前的產物,與娜迦同時代,同樣還保留著退化中的小後腿。 由於當時那塊區域是海洋,而後蛇的骨骼特徵又很像“蒼龍”。 蒼龍是生活在白堊紀的一種海洋蜥蜴,雖然能長到十三到十五米,看起來體型巨大,但跟恐龍並不是一個類型,只不過它們身體修長、四肢短小,已經演化成鰭狀來游泳,管道類似鰻魚或海蛇。 所以就有人認為,蛇可能是在海裡演化出來的,它們在水中也會因為視力、耳孔等需求發生相似的演化——體型變細長、眼瞼透明、耳孔消失,都說得通。 囙此,“水生假說”推測,蛇可能源自蒼龍這類海生蜥蜴。

究竟蛇的遠祖是洞穴裏的巨蜥,還是海洋中的蒼龍? 只能等更多新的研究和化石證據來揭曉了。

說起蛇,人們對它們最深的印象,恐怕就是“蛇吞象”的典故——也就是說,蛇能吞下遠比自己體型粗大的獵物。 南美洲的森蚺就相當擅長這一招,經常埋伏在水邊偷襲水豚。 你想想,水豚動輒三五十公斤,可森蚺依然能把它整個兒吞下,看上去相當誇張。 亞洲這邊的網紋蟒也不遑多讓,三十公斤左右的小鹿一樣一口吞,即使偶爾遇到鱷魚也敢硬吞,簡直離譜。 之所以能做到這點,全靠蛇那張“神乎其技”的嘴。 蛇的頭骨結構非常特別:上下頜之間多了許多鬆散的小關節,可以張開到驚人的角度,一般動物是做不到的。 所以生物學家在分類時,首先看頭骨是否像蛇,而不是先看它們有沒有腿或者身體是否細長。

很多人會擔心,蛇花好幾個小時吞下一隻小鹿或水豚,難道不會把自己憋死嗎? 其實蛇有個“小妙招”——在吞咽的過程中,它們能把氣管開口向外頂出,讓氣管保持在外部,這樣就不會因為獵物佔據口腔而無法呼吸。

再者,世界上所有的蛇都是肉食性動物,捕食對象花樣繁多,鼠類、鳥類、小蜥蜴、小青蛙,甚至還有專門偷蛋吃的蛇,只要能吞進去就行。 有些“王蛇”或“眼鏡王蛇”甚至還會吃其他蛇,包括毒蛇,一樣照吞不誤。 “王”字正是形容它們够兇狠,連蛇都敢捕食,其他蛇基本見了就得繞道。

另一個代表性的動作是“吐信子”。 其實吐信子就是蛇在“聞”氣味,它們分叉的舌頭上佈滿化學受體,能分辨氣味的來源方向。 因為大多數蛇的視力都不怎麼樣(個別樹棲蛇除外),所以“吐信子”對它們來說簡直就是主要的資訊獲取手段,尋找獵物、感知環境,全靠這一招。 不過在很多人看來,蛇的吐信子動作總讓人覺得有點瘮得慌。

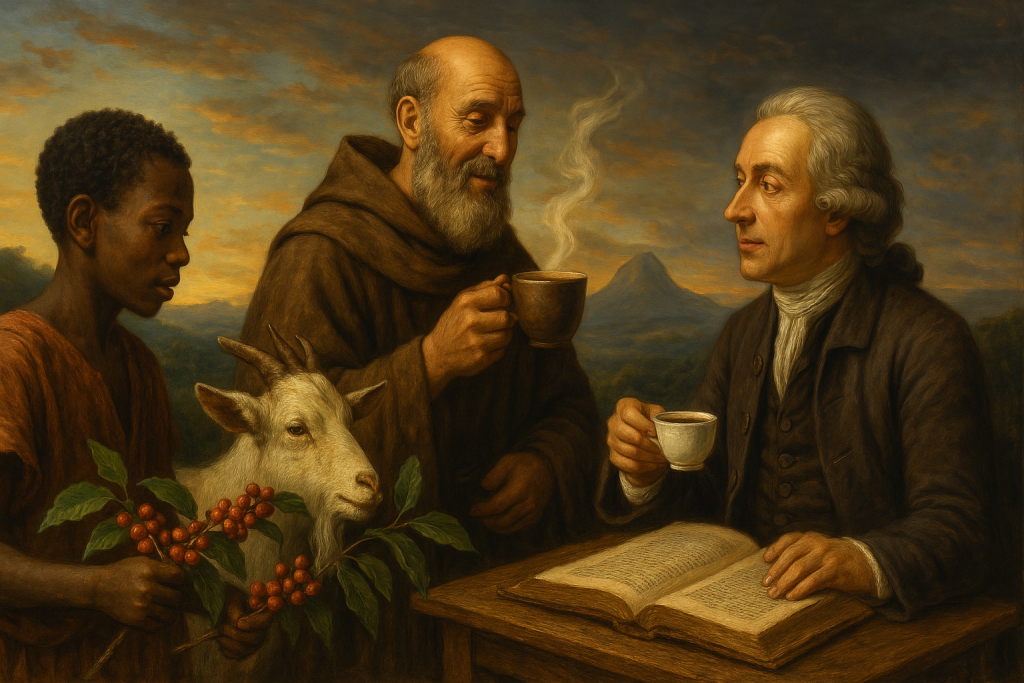

那麼說點讓人心裡舒服的:可能你注意到,很多和醫療相關的標誌上都會有蛇的形象。 像世界衛生組織的標誌,以及救護車、一些醫療機構的標識,為什麼會出現這樣一種自古以來就傷人無數的動物呢? 這事兒得從古希臘神話說起。 那些標誌上,蛇往往纏繞在一根手杖上,而那根手杖正是醫神阿斯克勒庇俄斯的手杖,所以蛇便成為醫療和醫學的象徵。

可醫神的手杖上為什麼纏著條蛇呢? 有兩種說法:一種與阿斯克勒庇俄斯的故事有關。 他是太陽神阿波羅的兒子,經常救死扶傷。 有一天,他遇到個病得很嚴重的人,正絞盡腦汁想辦法時,從草叢裏突然竄出一條蛇,他隨手用手杖將其打死。 沒想到又躥出另一條蛇,嘴裡銜著些草藥,把被打死的同伴復活了。 醫神大受啟發,也用那草藥救回了病人。 從此,他就把這條蛇纏在手杖上,象徵神奇的醫療術。

另一種說法和蛇本身的習性有關:蛇會定期蛻皮,其他昆蟲、甲殼類動物蛻皮多半與成長相關,但蛇即使成年不再長身體,也依舊會蛻皮。 有人認為這是它們的一種“保健行為”——舊皮會聚集病菌、寄生蟲等有害物質,蛻下舊皮就好像把這些通通扔掉,重新換上一層光滑的新皮,有“去病重生”的意味,所以也就成了醫療救治的象徵。

這裡順便提一下,如果你看到一根杖上纏了兩條蛇,那可就不是醫神的手杖,而是商業之神赫爾墨斯的“商神杖”,通常象徵商業、貿易,也常代表旅行、運動、通信等方面; 它一般還帶有一對小翅膀。 這與只有一條蛇的醫神杖可不是同一個東西。

好啦,關於蛇的故事,今天先講到這裡。 或許你注意到了,我這一期沒有怎麼提毒蛇。 其實,毒蛇對人類甚至整個動物界都影響巨大,這部分內容足够再開一集來好好談,以後我們再深入聊聊吧。