咱們先聊聊花生。 提到花生,我就想起一件事兒:之前在說馬鈴薯時,我Mention了馬鈴薯也叫洋芋,結果有臺灣的觀眾跳出來說:“馬鈴薯怎麼能叫洋芋?洋芋不應該是花生嗎?”當時聽到這個說法,說實話,我也是頭一回見,感覺十分新奇。 不過仔細一琢磨,倒也挺有道理:因為花生本身就是豆科的一種,本質上就是一種“豆子”,再加上它還長在土裏,那不就妥妥的“洋芋”嘛? 這邏輯可以說是毫無毛病。

當然,各地都有各自的叫法,這其實並沒有對錯之分,只是約定俗成罷了。 就像“地瓜”明明也不是“瓜”,“蝸牛”更不是牛,“海馬”“海豹”“海獅”“海象”一類就更不用提啦。 類似的例子多得是一抓一大把,所以只要大家都清楚說的是什麼,也就行了。 畢竟約定俗成的命名法和生物學的分類標準完全是兩碼事,真沒必要太過烦乱。

說回這顆“長在土裏的豆子”——花生,可它卻顯得很與眾不同。 你想想啊,常見的豆科植物,比如大豆、紅豆、豌豆、蠶豆、四季豆等等,果實可都是掛在莖上,長在地面以上。 唯獨花生這種豆子特別“逗”,它在地上開花後,卻把子房鑽進土裏去結果,顯得相當另類。 至於對生存而言,這算是一種什麼策略? 它又是怎麼一步步演化而來的? 關於花生的起源,真是值得好好說道說道。 而且,花生雖然常見,但並非人人都能吃,很多人可能已經知道——花生過敏非常危險,這方面的知識大家也應該多加留意。 所以,今天咱們就來認認真真地瞭解一下花生。

花生在生物學分類上,屬於豆目豆科、蝶形花亞科、落花生屬,是一年生草本作物。 雖然從株高到果莢形狀看著都挺像大豆,好像關係很近,但其實花生和那些常見豆子並不算最近的親戚。 誰才是它真正的近親呢? 竟然是紫檀樹! 沒聽錯,像小葉紫檀、非洲紫檀等用來做紅木傢俱的高大喬木,都是和花生很親近的一支。 別看它們一個個能長到幾米甚至幾十米高,花生和它們一樣,都屬於豆科蝶形花亞科、黃檀組紫檀。 從這條演化支系來算,花生比起和各類豆子相似,反倒和紫檀們更接近,這是不是聽起來很離譜? 不過,作為豆科植物,花生與常見豆子還是有不少共同點的,比如都能跟固氮菌合作,根系長根瘤,可以進行固氮作用; 這對節省肥料以及和其他作物輪作都是大有益處,能幫助保持土壤肥力。

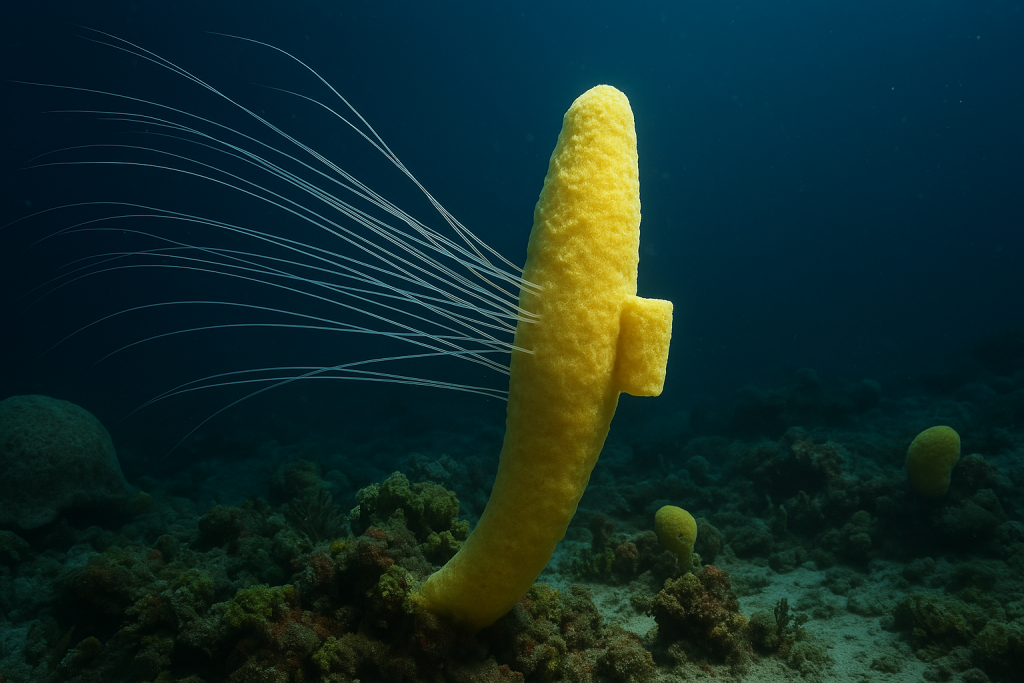

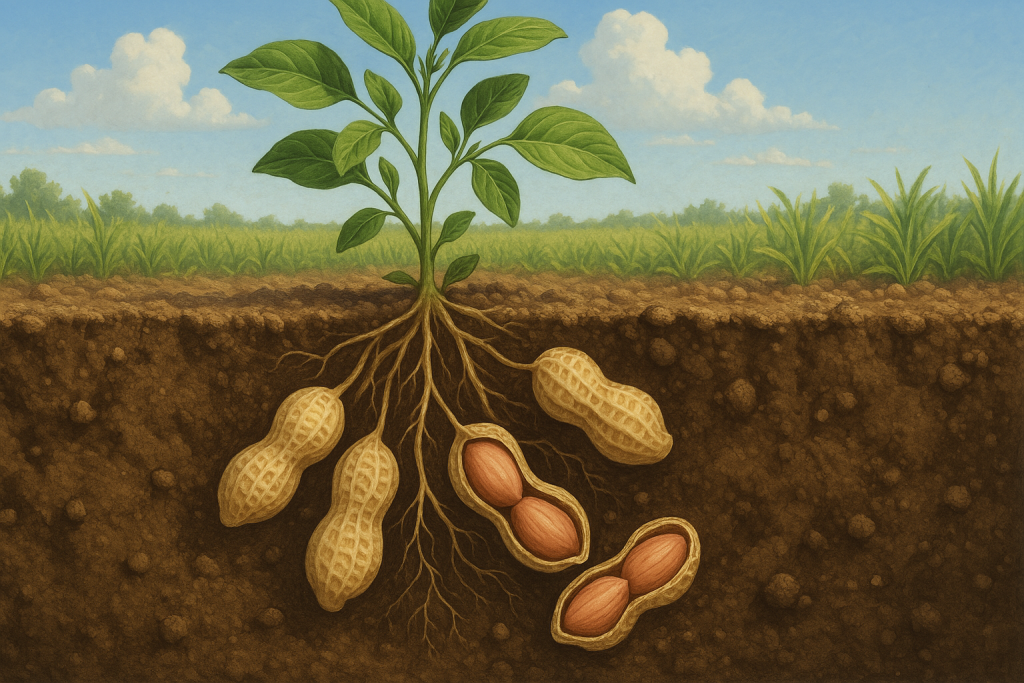

也許有些觀眾注意到了,它們所在的“蝶形花亞科”,指的是這些植物的花形都像蝴蝶,花瓣捲曲得很有特色,這是花生和各種豆子共有的特徵之一,只不過花的顏色有所不同。 大多數豆科植物顏色各异,而花生則多為黃色。 然而,花生和其他豆子們最大的不同點,就在於授粉以後,也正是它為什麼被稱作“落花生”的原因。 別的豆科植物一般授粉後就地結果,但花生卻不走尋常路——在成功授粉、花瓣凋落後,先不結果,而是繼續讓花柄越長越長,一路往土裏鑽,直到子房鑽進土裏後,才開始發育膨脹,形成我們吃到的花生。 那些沒能鑽入土裏的子房,就會逐漸萎縮。 這就解釋了為什麼地面上找不到成熟的花生,只有埋進土裏的那部分才能發育成熟。

古人看到這種現象,就好像花掉落地面後,地裏又“長”出了花生,所以才把它稱為“落花生”。 不過,這種看似神奇的模式也並非獨此一家,在植物界算不上孤例。 它有個專業詞彙,叫作“geo-copy”,中文可翻成“地下結實性”。 據說現時在植物界已知大約有24科、57個屬採取這種管道,通常都分佈在幹熱環境中,其中花生最為典型。

為什麼花生會選擇這種把種子埋進土裏的演化路徑? 這就得從它的原產地說起。 以前對花生的起源一直有爭議,因為從產量上看,現今花生產量最高的國家是中國,產量約占全球的三分之一。 而且有些過去的文獻記載和所謂的考古發現,也有人推測花生原產於中國。 但這些證據多半比較模糊,不够確切。 上世紀五六十年代有不少“考古發現”都只是在地方層面自行宣稱,甚至連中科院都沒正式承認,所以就談不上什麼確鑿依據。

基因分析顯示,現代花生的真正原產地在南美,大概在玻利維亞、巴拉圭、巴西以及阿根廷北部一帶。 在那裡,花生品種最多、基因最古老,說明最初它就是在這兒被馴化的。 再從花生的基因組來看,有研究推測,現代花生的野生祖先是落花生屬裏兩種野草雜交的產物。 其中一種叫“慢花生”,在園藝中相當常見; 另一種叫“Araches i ppencies”,中文名暫時沒查到。 這種野生花生十分罕見,科學家一度以為它已經滅絕了,直到2016年才在玻利維亞又發現了活體。 它們都是二倍體的野草,雜交後形成了四倍體“monticolla”,也就是花生的野生祖先。 事實上,這次雜交發生的時間並不算特別久遠,大約四千到六千年前,算是在主要農作物裏比較年輕的一支。 南美的高山族就利用它,跟玉米、馬鈴薯、番薯、木薯等一樣,一併貢獻給了世界。 哥倫布之後,歐洲殖民者又把花生傳播到全球。

花生傳入中國的時間,可以確認是在明代。 明代之前,文獻裏雖然也提過“花生”或“落花生”,但應該指的是其他與花生相似的植物,所以當真正的花生在明代引進時,就誤用了同樣的名字,大概是這麼回事兒。

理清了花生的起源後,我們再來看它把種子“埋”進土裏的好處。 花生原產地乾旱多風,土壤多為沙質,表層極其鬆散。 如果像大多數植物那樣,把種子撒落在地上,大風一吹就露出地面了,哪還談得上正常生根發芽? 所以花生選擇了“先開花,再把子房鑽進土裏”的模式,能大大提升後代存活的幾率,相當於是把種子“埋”到了地下十釐米左右,風再大也不怕了,簡直就是自己給自己做了“播種”!

當然,凡事都有兩面性。 這種管道也帶來不便——種子難以傳播。 畢竟花生只能把種子“安置”在自家脚底下,後代就一直困在原地; 而且那些體型較大的動物也難以吃到埋在土裏的花生,想借它們幫忙傳播並不現實。 能吃到花生的,大多是老鼠一類的小動物,但它們往往把花生咬碎後吞咽,排出體外時種子早就不完整了。 所以,從花生的角度看,這招也存在弊端。

可一旦遇上人類,這“壞處”就迎刃而解了。 畢竟人類最擅長的,就是把各種植物帶向全球各處。 只要花生足够好吃,就不愁沒人給它“擴散”。 從植物學定義來看,花生不算堅果,可在人們的日常分類裏,常常把它當成堅果的一種。 這樣一來,花生便成為全球消費量最大的“堅果”,占所有堅果總量的三分之二左右。 不過其中很大一部分花生並不會直接端上餐桌,而是被榨成了花生油。 花生油可是世界上常見的食用油之一,全球每年差不多有30%到40%的花生產量用來榨油。 這也說明花生脂肪含量極高:比如同為油料作物的大豆,脂肪含量大約只有20%,而花生可以達到50%左右,其中80%以上是不飽和脂肪,特別適合榨油。

除了脂肪,花生蛋白質含量約占25%,碳水化合物約占20%,還有豐富的維他命和礦物質,營養價值很高。 榨油後剩下的花生餅粕,同樣營養豐富,是優質飼料,基本可以說一點也不浪費。

把花生當作直接食材來吃,各種做法更是五花八門:水煮花生、烤花生、油炸花生,以及花生醬、花生豆腐、花生奶、花生酥、花生糖、花生巧克力等等,在日常生活中隨處可見,幾乎大多數人都吃過與花生相關的食品。 不過,也有少數人例外,就跟之前提到“小麥那期”的麩質過敏症一樣,有些人對花生會過敏。 尤其是在歐美國家,花生過敏的比例大約是1.4%到2%,而在亞洲國家一般不到10%。 更重要的是,在所有食物過敏中,花生過敏往往症狀最嚴重,包括面部腫脹、流淚、呼吸困難,嚴重時甚至可能危及生命。 囙此,對花生過敏的人來說,確認食物中是否含有花生成分是一件至關重要的事,尤其在閱讀各類預包裝食品的配料錶時,更要格外謹慎,千萬不能大意。

好了,今天關於花生的話題就先聊到這兒。 最後還是那句老話:如果你喜歡這個頻道,別忘了點一下“喜歡”和“訂閱”。 想要看到更多內容,歡迎考慮加入會員,只需要兩瓶可樂的價錢,還是很划算的。 希望大家多多支持,我們下次再見吧。