說起海洋裏有這麼一種神奇生物,早在五億年前,它就“發明”出了現代科技尚無法複製的光纖。 而且從它身上選取的物質,正幫助人類攻克癌症和愛滋病等難題。 更令人驚歎的是,這種生物竟然是地球上唯一一種就算被打散成一個個獨立細胞,也還能再生的動物,真是匪夷所思。 它的名字大家都很熟悉——海綿。 不過,相信很多人不會把“海綿”跟某種動物聯系起來,甚至有些人只會想到洗碗用的海綿或沙發裏的填充物,對吧?

也有人也許會想到“海綿寶寶”。 如果你想到海綿寶寶,那就相當接近了——咱們待會兒就要聊到海綿和海星、螃蟹之間的故事。 不過在瞭解了它們的真實關係後,你可能會替海綿寶寶捏一把汗呢。 大約在十億年之前,地球上還只有單細胞生物。 它們在海洋裏整整演化了近三十億年,始終是“獨來獨往”的模式。 後來,在十億年到八億年之間,某些志同道合的細胞突然開啟了新思路:它們聚成一團,團中央留一些小孔,再齊齊揮動邊毛,讓海水從小孔流過。

這樣一來,連動都不用動,就能從水流中過濾出食物,比四處遊蕩覓食可省事多了。 這股“新勢力”就是海綿。 海綿為了讓彼此緊密結合,會在細胞周圍分泌出一種柔軟、有彈性的物質,把所有細胞都包在裡面。 人類後來使用的“天然海綿”就是這部分,主要成分是膠原蛋白,有點類似果凍。 所以雖然大多數海綿看上去硬邦邦,像塊石頭,其實都相當柔軟Q彈,手感相當棒。 另一些海綿則為了更堅固,會在膠原蛋白裏加入類似於“硬連接”的古針成分。

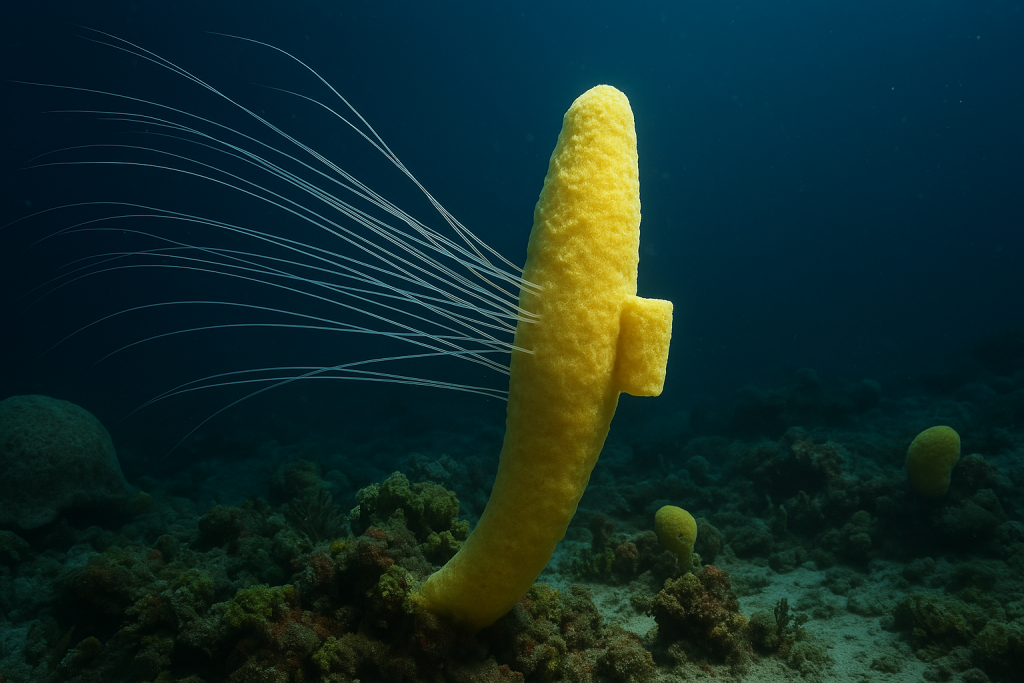

這些古針有的由碳酸鈣組成,但大多是二氧化矽,相當於玻璃。 之前我們提到玳瑁喜歡啃海綿,嚼起來嘎嘣脆,主要是它挑的海綿古針含量高,尤其偏愛二氧化矽的那種。 看來玳瑁還真是對“玻璃”情有獨鍾。 有了膠原蛋白和古針兩樣資料,海綿想塑造什麼形狀就更容易:有些不追求“外表”,就整片地鋪在海床上,或者長成黑乎乎的一坨,看起來像石頭; 也有些“審美”線上的海綿,會長成煙囪狀、瓶狀、甚至像個木桶,顏色形狀多種多樣,也算是海底的一道風景了。

不過,不管哪種海綿,它都不會移動,只能固定在某個地方。 所以在以前,大家普遍以為它是植物,直到十九世紀中期,海綿才正式進駐動物界,自立門戶叫“多孔動物門”。 然而,它既沒有神經系統、沒有消化系統、也沒有循環系統,看起來連像樣的器官都缺,囙此不少人質疑:這些毫無生氣的傢伙,真能算動物嗎? 可等你看完海綿幹的那些“離譜”事兒,就明白它們的“動物成分”可一點都不虛。 你見過哪種動物能被拆成一個個獨立細胞後,還能重新組合起來嗎? 這也就只有海綿辦得到。

科學家曾把一塊海綿粉碎到細胞層面,結果那些原本分開的細胞自己又凑到一起,幾番排列組合,竟然又長成了一塊新海綿。 甚至如果把同一種、但來源不同的兩塊海綿打碎、混合,它們也能重組成一塊新的“整體”。 這件事兒一度引發爭議:有人吐槽說,如果一群單細胞生物凑一塊兒就算是一種動物,那沙丁魚群難道也算嗎? 就連“寶可夢”都沒這麼操作過吧? 於是給海綿“驗明正身”就成了必須要做的事兒。

恰好,有些海綿長得不僅像煙囪,而且還真能“冒煙”,而且還是“綠烟”,畫面十分怪異。 其實這是科學家常做的一個經典實驗:他們往海綿周圍噴一種無毒的螢光染料,只要過幾秒鐘,就會看到染料從海綿的中間冒出來。 這展示的正是海綿每天無時無刻都在幹的活兒:將海水從外壁吸入,然後從中間排出。 吃的留給自己,其他的排走。 它就像一個水泵一樣,效率還不低:每天能過濾相當於自身體積幾萬倍的海水,這活力看起來還真挺“動物”的。

那它們究竟是怎麼做到的呢? 其實如今的海綿細胞,早就不再是單一類型了,而是各司其職,功能分化類似其他動物中的肌肉細胞、神經細胞、表皮細胞等等,只不過海綿的這些細胞全是“獨家定制”,跟其他動物的不一樣。 比如最重要的一種叫“衣領細胞”,形狀像個小領子,領子裏探出一圈邊毛,負責讓水流動起來,並把帶進來的食物顆粒粘在“領子”上。 除此之外,還有組成表皮的細胞、形成小孔的細胞、製造古針的細胞等等,更厲害的是還有一種“變形細胞”,相當於幹細胞,想變啥就變啥。

並且,這些細胞都沒有細胞壁,這是動物區別於植物的一大典型特徵。 所以,讓海綿成為動物確實不算勉强。 還有一點很關鍵:海綿的繁殖管道既像珊瑚又略有不同。 珊瑚是把精子和卵子都排到水裏,讓它們在水中結合; 海綿只釋放精子,等它們去找另一隻海綿準備好的卵子,在海綿體內受精,並且發育成幼蟲後才排出體外,剩下的過程就跟珊瑚一樣。 所以,從這些方面綜合來看,海綿被歸類為動物確實無可厚非。 畢竟作為八億年前就出現的“元老級”動物,就算再怎麼古怪、再怎麼顛覆認知,也可以理解嘛。

深海裡有種蝦很苦惱。 漆黑的深海,伸手不見五指,想找吃的或找對象都像碰運氣似的。 好不容易碰上個异性,想“白頭到老”時,一沒拉住手就走丟了,真是鬱悶。 怎麼辦呢? 它們發現了一個好東西:海底有些“怪籠子”上面常常粘滿了吃的,一旦鑽進去,既不用發愁口糧,也能把對象“鎖”在身邊,兩個人再也不怕走散。 於是它們决定永遠不離開那裡。 等它們慢慢長大後,體型變大了,卡在籠子裏出不去了,於是只能老實呆一輩子。 好在後代小蝦可以輕易鑽出來,再像父母一樣長大後,找個對象,一起鑽進另一隻“小籠子”,就此終老。

這種蝦叫“麗蝦”,它們的浪漫故事裏,那座“奇怪籠子”正是一種海綿。 因為這個緣故,這種海綿得了個“象徵愛情”的名字:英文翻譯過來叫“維納斯花籃”,中文和日文則直接稱它“寫樂同心”,非常貼切。 日本人甚至會把它製成工藝品,作為結婚禮物送給新人,既美觀又含有“相守一生”的祝福,頗受歡迎。 可所謂“內行看門道,外行看熱鬧”,在科學家眼裡,“維納斯花籃”可不只是個藝術品那麼簡單。

維納斯花籃的白色框架,實際上是海綿的古針——二氧化矽資料,相當於一個“玻璃骨架”。 普通海綿的古針只是在膠原蛋白裏起支撐作用,維納斯花籃的古針則直接互相融合,變成一種幾何式的網格結構。 哈佛大學資料學家喬安娜·艾森伯格教授曾做過實驗,發現在相同資料用量下,維納斯花籃的那種“交叉方格+平行對角線”佈局,强度最高,對高層建築或橋樑的設計具有很大的參攷價值,也再次印證了大自然鬼斧神工的精妙。 不過,這還不是它最誇張的本事。

2004年,貝爾實驗室團隊發表研究稱,維納斯花籃的“玻璃纖維”還擁有分層結構——內芯折射率高,外層折射率低,這與人類製造的光纖如出一轍。 但人類製作玻璃光纖,必須在高溫下一千五百度以上才能完成,而海綿居然能通過細胞調控分子,利用海水中的矽酸鹽“常溫合成”玻璃,而且它們的玻璃還沒那麼脆,韌性更好。 這點尤其讓科學家們興奮,打算繼續深挖這項“傳承了五億年的古老工藝”。

有人就好奇了,維納斯花籃為什麼要演化出帶有光纖結構的古針呢? 研究人員給出的推測是:深海裡有不少會發光的生物,維納斯花籃的光纖能收集並傳遞這些光,將光送到它“籠子”周圍的小尖刺上,形成點點光亮,就像掛上了小燈泡一樣,讓麗蝦更容易找到它。 麗蝦入住後,能順帶給海綿打掃衛生,兩者互利共生,房子都這麼“貼心”,難怪麗蝦的深海愛戀故事如此感人。

說到“海綿寶寶”,其實它能到處“跑”這個設定也挺奇怪。 明明現實中的海綿固定在原地根本不動,但也可能是從螃蟹身上找到了靈感。 以前講海膽時,咱們提到一種“海膽蟹”,愛把海膽背在身上當“盾牌”,海膽也能跟著螃蟹“滿世界旅遊”。 同理,海綿這邊也有個“好螃蟹”——名字毫無懸念就叫海綿蟹。 它會割下一塊海綿頂在背上做偽裝,而這塊被切下來的海綿居然還能繼續存活,隨著螃蟹到處走,最後還會重新長成一整塊。 原本固著不動的海綿,就這樣借力“環遊世界”。

如果說介紹海綿蟹是“强行聯想”海綿寶寶,那接下來的故事就一點也不牽強了。 佛羅里達州立大學的簡·尼沃爾夫博士專研海綿近四十年,他在1995年發表過一項研究:在加勒比海調查海綿的生存狀況時,發現了一種名為“oasst riticulators”的海星,專挑海綿下口。 一般來說,大多數海星並不以海綿為食,這只加勒比海星卻是例外:它出沒的區域裏,海綿幾乎“片甲不留”。 甚至當颶風把別處的海綿碎片沖過來時,它會先吃海綿,再考慮別的食物,可見對海綿的“偏愛”到了什麼程度。 更有趣的是,這種海星外號“紅墊子海星”,顏色通常是紅色,看起來像個坐墊。 想到海綿寶寶那位紅色的海星朋友,你會不會浮想聯翩呢? 它是不是也來自加勒比海? 就不得而知了。

前面提到海綿在建築學、材料學上的啟發,其實在醫學領域,海綿早就大顯身手了。 1945年,一比特名叫沃納·伯格曼的科學家在佛羅里達海域發現了一種新海綿,後來命名為“Tiactitis ccript”。 他把這種海綿帶回實驗室,成功選取出兩種新的核苷化合物——它們正是DNA的組成部分。 對醫學界而言,這是個了不起的發現:人類第一種抗白血病藥物就是在此基礎上研發出來的。 隨後在1980年代,人類對抗愛滋病的藥物也運用了這些化合物,而且直到現在,許多抗病毒和抗癌藥物依然以它們為藍本。 海綿在幫助人類對抗疾病時,就像青黴素一樣,具有不可替代的價值。

科學家們相信,其他海綿裏也可能發現更多神奇成分,因為海綿每天都要過濾龐大的水量,要應對無數細菌,卻沒有“常規”動物的免疫系統,為了自保,它肯定會分泌一些特殊物質來抵擋威脅。 而這些特殊物質說不定就會像那兩種核苷一樣,為人類醫學帶來新的突破。 還有一點也很有意思,大多數海綿富含膠原蛋白,軟乎乎的,從外觀和營養看似乎是不錯的食物,可是真正把它當飯吃的,除了玳瑁或那種加勒比海星這樣的小眾動物,還真不多見。 可見海綿可能還含有什麼毒素,或是產生了令大多數動物都嫌弃的奇特物質。 畢竟,它們已經在地球上存活了幾億年,肯定還隱藏著很多人類尚未發掘的秘密。 說到底,拿它們來洗澡,真算是最微不足道的用途了。

如果你買過天然海綿,可能會有兩個印象:一是手感相當好,二是價格不菲——十幾公分的一小塊,輕鬆賣到幾百塊,真是貴得嚇人。 可是貴也有貴的道理:海綿長在海底,你只能下水去采,一塊一塊收上來,潛水夫的人工費、設備損耗,可都不便宜。 把海綿打撈上來後,還要經過繁瑣的工序:剛上岸的海綿是活的,衣領細胞、表皮細胞、變形細胞……都得清除,只留下膠原蛋白的“骨架”。 通常會先把海綿晾曬致死,然後再用海水浸泡清洗——光是清洗管道(是否用海水、是否用漂白劑)就會影響最終品質。 最後再加上運輸成本,想不貴都難。

現時主要的海綿產區在地中海和加勒比海,都離得不近。 地中海這邊以希臘出名,希臘人用海綿的歷史相當悠久,從柏拉圖、亞里斯多德時代就有記載。 “軟黃金”的外號大約就是那時傳開的,曾是貴族用品。 後來有了潜水設備,卡林諾斯島迅速崛起為世界海綿中心,每年盛產海綿。 地中海人還瞧不上加勒比海的海綿,說他們水溫高,海綿長得太快,質地就沒那麼緊實。 不過如今不管地中海還是加勒比海,海綿的數量都在减少。 一方面,即使潛水夫保留部分殘體,讓海綿重新生長,也依舊難擋過度捕撈; 另一方面,海水升溫也會帶來大規模死亡,總之形勢不太樂觀。

為此,現在有人試著搞“海綿牧場”,用尼龍繩在海裡“養海綿”,這腦洞著實不小。 如果可行,未來天然海綿有望擴大產量、降低成本,或許可以部分替代合成海綿。 畢竟化工合成的海綿需要幾十年才能分解,最終還會變成微塑膠,污染環境又損害健康。 如果能有足量的天然海綿,未嘗不是一件好事。

以上就是海綿的奇妙世界。 誰能想到,這種外表看起來普普通通的“海底石頭”,竟然曾經被視作“軟黃金”,又在現代社會裏帶給我們源源不斷的啟示與幫助——從光纖到抗癌、抗病毒藥物,它在各個領域都大顯身手。 更別提那神乎其技的再生力以及與深海生物們共生的精彩故事。 或許正因如此,在動畫裏把它塑造成活力四射的“海綿寶寶”,也算是某種程度上的“原型呼應”吧。