超50只! 把鯨鯊的嘴活活擠爆! 頭上進化出詭異鞋底的吸盤魚

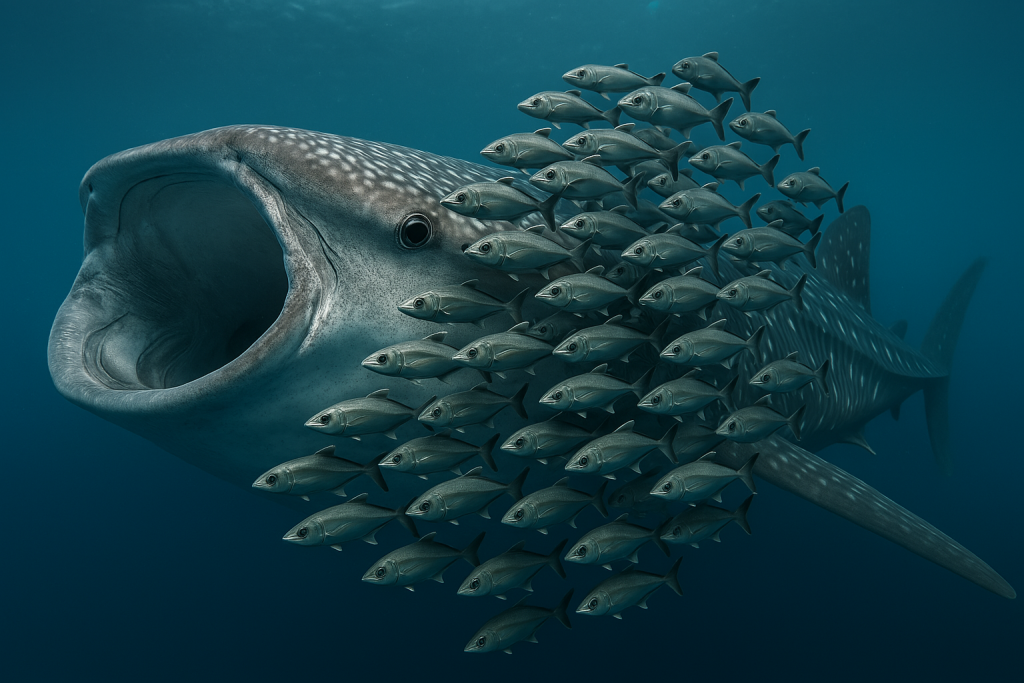

記得之前聊到鯨鯊的時候,有一幕讓人印象深刻——一群魚整齊劃一地吸附在鯨鯊身上。 好奇的觀眾紛紛發問:這些傢伙究竟是什麼來頭? 而不僅僅是鯨鯊,連大白鯊、錘頭鯊乃至福糞在影像中都有它們的踪迹,給人留下了極為深刻的印象。 尤其是一張著名照片——來自《水費潜水雜志》2020攝影大賽冠軍作品,竟顯示金鯊巨口中密密麻麻擠滿了五十多只小魚,場面堪稱離奇。 那麼,這種魚究竟叫什麼呢?

它們叫印魚,俗稱sarkfish吸盤魚。 傳說中,它們一度為擊敗埃及豔後、建立羅馬帝國立下奇功。 今天,就讓我們沿著這段歷史的脈絡,探索吸盤魚那令人難以置信的故事。 吸盤魚還有一個英文名字叫瑞莫拉,其拉丁語意為“拖延”或“拖住”。 這種奇特名稱的由來,源自羅馬帝國博物學家勞普林尼在西元77年發表的《自然曆史百科全書》。 他在書中寫道,雷莫拉會牢牢吸附在正常行駛的船隻上,一旦黏上,船便會立刻停下,無法繼續前行。 即便是狂風巨浪,也難以撼動它的牢固。

百科全書裏如此大膽的記載,不得不讓人感歎羅馬帝國博學家們的奔放。 勞普林尼甚至提到,羅馬帝國的建立過程中就有雷莫拉神秘“助攻”的身影。 究竟是怎麼回事呢? 讓我們把時光倒回到西元前44年,羅馬共和國最後一比特統治者凱撒大帝被暗殺後,大維成為凱撒的合法繼承人。 然而,反對派馬克·安東尼卻不甘示弱,攜手埃及豔後克裡奧佩托拉七世,於西元前31年在奧尼亞海的雅剋星海域決戰大維。 戰鬥异常複雜,但有一件蹊蹺的事改變了戰局:安東尼和埃及豔後戰艦莫名其妙地失去了動力,仿佛被神秘力量禁錮,無法施展戰術,最終聯軍慘敗。 雅克星戰役結束後,安東尼與埃及豔後先後選擇自殺,大維則順勢建立起羅馬帝國。 局勢穩定後,學者們便開始探討這場戰役的科技秘密。

戰艦為何會突然動彈不得? 沒人能徹底解答,最後這奇异功勞便歸功於吸盤魚。 學者們猜測,是雷莫拉緊緊吸附在艦船上,使得戰艦定住不動——除此之外別無他因。 這個說法經過流傳,竟然被載入羅馬帝國的百科全書,雷莫拉讓船動不了了的傳說就此流傳近兩千年。 直到1905年,瑞典海洋學家瓦格恩埃克曼憑藉他的埃克曼螺旋理論解釋了所謂的死水效應,這才為雅克星戰役的謎團提供了一個可能的科學解釋。 雖說吸盤魚並無傳說中的神力,但它確實是一種非常奇葩的生物。

接下來,讓我們深入瞭解吸盤魚究竟是怎樣的存在。 從生物學分類上看,吸盤魚歸於鰭魚綱、扁鰭亞綱、印魚目、印魚科,共有四個屬、九個物種。 不同物種間雖體型差异懸殊,小的約30釐米,而大的可逾一米,但無論大小,一眼看去就知道它們是一家人,因為它們那共同而獨特的特徵——頭頂上長著像鞋底般的吸盤,猶如被踹了一脚,獨一無二,在整個動物界都難覓第二。

這一奇特構造的進化之謎,也曾讓動物學家們絞盡腦汁。 這塊形似鞋底的吸盤,正是吸盤魚在“江湖”中立足的法寶。 和我們常見的吸盤掛鉤原理類似,吸盤魚便是利用它那神奇的吸盤來依附於其他動物。 那些“順路搭便車”的對象包括以鯨鯊為首的各類鯊魚、大型浮糞等——看到一個規律嗎? 越是體型扁平,吸盤魚就越愛“駐足”。 舉例來說,扁平的鯨鯊比尖嘴的大白鯊更受歡迎,而胸鰭和身形扁平的浮糞,甚至比鯨鯊還更得吸盤魚的青睞。 尤其當浮糞全身貼滿吸盤魚,隨著扇動鰭翅,那場面真是令人歎為觀止。

實際上,吸盤魚在選擇“搭車對象”時,並不挑剔,遇到什麼就吸附什麼,都毫不猶豫。 有時候遇到海龜,便爬到它們身上; 碰到儒艮,就緊緊依附; 甚至連潛水夫也曾被“體驗”過吸盤魚的熱情,甚至有人拍到吸盤魚吸在河豚上的畫面。 可以說,吸盤魚似乎憑著本能,總想著先“上車”,不管對象合不合適,先吸上再說。 那麼問題來了,吸盤魚不遺餘力地吸附別人,到底是圖謀什麼呢?

主流觀點認為,吸盤魚依附大個頭動物是一種互惠互利的共生行為。 首先,魚類若要呼吸,必須讓水流經過腮部。 常規方法需要用力張嘴或者通過快速遊動來被動呼吸,這無疑耗費了不少能量。 而吸盤魚聰明地“搭乘”大哥,既消耗極少,又能暢快呼吸。 第二個好處是覓食。 當大白鯊大口咬住獵物、撕扯下碎肉時,小吸盤魚便可撿拾零星碎肉; 而對於鯨鯊、浮糞這些濾食性動物來說,吸盤魚則可輕易捕捉到外漏的浮游生物。 更尷尬的是,對於海牛和儒艮這類食草動物,據2003年波多黎各海洋生物學家米格努奇及其團隊的論文,吸盤魚竟以它們的糞便為食,場面既滑稽又令人同情——可謂是世界上混得最慘的小弟。 還有一種觀點認為,吸盤魚伴隨大塊頭能使其天敵不敢近身,仿佛狐假虎威。 乍一聽似乎合情合理——跟著大白鯊,海豹、海獅自然畏懼; 但若搭上溫順的鯨鯊,就未必如此。 有人曾拍到鵜鶘在鯨鯊身上瘋狂撕扯吸盤魚的情景,顯然是完全不把鯨鯊當回事,而鯨鯊似乎也對小吸盤魚的遭遇毫不在意。 看來,跟錯了大哥,可後果相當嚴重。

說完吸盤魚的好處,不禁讓人好奇,那些當“大哥”的生物究竟有何益處? 答案主要體現在維護個人衛生上。 例如,鯨鯊身上經常會滋生寄生蟲,有了吸盤魚隨時能來幫忙清除; 鯊魚張大嘴時,吸盤魚還能代勞進行口腔護理,幫忙清潔牙齒。 這動作不僅考驗著雙方的信任,而且若鯊魚任一時刻不配合,友誼的小船可就說翻就翻了。 對於只能消化小魚小蝦的鯨鯊來說,吸盤魚絕對是無法消化的,所以它們只能乖乖享受這“口腔大禮包”——來自五十多位小小護理師的貼心服務。

提到這些奇特生物,總免不了讓人好奇:這是設計還是進化的奇迹? 你想,正常的魚頭上怎麼突然冒出一個像鞋底般的結構? 即便在其他魚類乃至同綱的親戚中,也絕無此類特徵。 即便後來學者們認為這鞋底狀物體可能源自背鰭的轉變,至今具體的演化過程仍舊撲朔迷離,難以盡解。 在這種情況下,神創論和智慧設計論也紛紛登場,簡單一句“它就是這麼設計的”,便一錘定音,不容反駁。

不過,在這個探索真相的世界裏,肯付出努力、追求真理的科學家們依舊數不勝數。 關於吸盤魚的奧秘,已有兩項重要研究為我們揭示了端倪。 2012年,英國自然歷史博物館的拉爾夫·布裏茨教授發表論文,探討了吸盤魚幼蟲的發育過程,發現剛孵化的小魚並無吸盤,隨著體型增長,前背鰭逐漸演化為吸盤構造。 雖然這並非直接展示進化過程,但至少為背鰭向吸盤的轉變提供了生動的實例。 另一項來自牛津大學地球科學系的研究,由馬特·弗裏德曼教授主持,考察了一塊瑞士出土、距今三千萬年的魚化石。 化石中的背鰭既保留了典型的極鰭魚特徵,又顯現出類似吸盤的結構,這塊中間化石無疑清晰地展示了吸盤進化的過程。 這兩項研究共同表明:吸盤魚頭上那突兀的吸盤,並非憑空冒出,而是經過漫長進化沉澱形成的必然結果。

接下來,我們關注一下吸盤魚那驚人吸力究竟有多强。 回看前面鵜鶘撕扯金鯊畫面,至少可以感受到:吸盤魚緊緊附著的力度非同一般。 而大白鯊攝影師彼得·本其利本曾直接抓住兩隻吸盤魚的情節,也從側面印證了其吸力之犀利。 究其原因,全在於吸盤魚獨特的結構設計:其吸盤四周有一圈柔軟的密封圈,手感酷似矽膠密封圈般優异的密封性,而內部的板條結構全都向後傾斜。 這樣一來,吸盤魚在後退之時,反而吸得更牢固。 換句話說,鯊魚遊動越快,吸盤魚的吸附力便越强,絲毫不用擔心被甩下來; 只需向前遊動一下,它便能輕鬆鬆開,行動异常靈活。 正因如此,這一巧妙的結構引起了科研機構的極大興趣。 2017年,北京航空航太大學與哈佛大學的團隊攜手開展了一項研究,模仿吸盤魚推出了一款仿生吸盤,在水下最高能承受達四百三十七牛頓的拉力。 這樣的發明在水下機器人領域擁有廣泛應用前景,可謂牢牢抓住了“抓牢不放”的精髓。

儘管吸盤魚那讓人目瞪口呆的“抓牢不放”本事對於它順風搭便車十分有利,但對印度洋某些海洋生物來說卻是悲劇的開始。 讓我們看看一段視頻記錄:在西印度洋肯雅海域的K瓦遊島,當地漁民頗有一套玩法,他們發現吸盤魚總是“貪婪”地吸附各種生物,於是便在捕獲吸盤魚後,在它尾巴上系上一根繩子再放回大海中,借此划船“牽引”。 吸盤魚回到海中後,便立即尋找新的“大哥”吸附。 拖著繩子遊了半天,它居然遇到了一隻不幸的黃鯛魚,吸盤魚毫不猶豫地爬上去。 漁船上立刻感到繩子劇烈抖動,急忙拉繩子往回拖起黃鯛魚,但黃鯛魚拼命掙扎,依然難以擺脫吸盤魚的“鐵鉗”般的附著。 就在這時,一枚魚叉橫空出世,最終黃鯛魚和吸盤魚一起被拖上了漁船,場面既悲催又荒誕。 其實,一百多年前,1919年美國博物學家雜誌就有類似記載——當時西印度洋莫三比克和坦尚尼亞的漁民也曾在吸盤魚尾巴上系繩子,借此釣取海龜。 當吸盤魚一旦吸上海龜,漁民便猛然拉緊繩子,吸盤魚的吸附力隨之倍增,結果可憐的海龜雖奮力掙扎,終究難逃“搭便車”變成兩者皆拖上漁船的命運。 後來還有人拍到一隻海龜拼命想擺脫吸盤魚的驚慌場面,真叫人看了既心驚又唏噓。 順便提一句,你是否注意到,吸盤魚似乎更喜歡與鯊魚為伴? 雖然偶爾也會看到它們吸附在鯨豚類身上,但明顯數量較少。 究竟為何會如此呢?

原因其實很簡單。 理論上講,鯨類動物體型巨大,理應提供更多附著空間,是不是很合適? 然而事實並非如此。 首先,鯨類動物作為哺乳動物,常常需要定時上浮換氣。 比如虎鯨和海豚,即使在正常行進中也會躍出水面,活力四射,這對於喜歡安靜“搭車”的吸盤魚來說顯然不太合適。 相比之下,鯨鯊、浮糞這些溫順、穩重、常在水下徘徊的對象則更讓吸盤魚心生嚮往。 當然,鯨類中也有穩重的抹香鯨,它不僅能長時間在水下潜伏,甚至永續一小時不用浮出水面,這似乎很合適; 只可惜它時常深潜,動輒潜至千米深處與大王烏賊“切磋”,吸盤魚怎麼看都覺得過於危險。 另外,抹香鯨經常午睡,每隔兩三個小時就會一動不動,這對總想“搭便車”免費呼吸的吸盤魚來說,也是不小的打擊——畢竟,持續遊動的鯊魚更給力。

此外,水溫也起著决定性作用。 吸盤魚偏愛溫暖水域,與它們常“搭車”的鯊魚、浮糞、海龜喜愛的水溫一致。 鯨類動物雖然在每年的大部分時間生活在赤道附近,但由於有遷徙習性(比如坐頭鯨前往阿拉斯加吃鱈魚、藍鯨南下至南極尋找磷蝦),使得它們常常出現在寒冷水域,而這種環境根本不適合吸盤魚。 所以,總結來看,在鯨豚類中,真正適合長期搭便車的還是那些像鯊魚大哥和浮糞大姐般溫順老實的夥伴。

這一系列奇特現象,無論從生物學角度還是生態共生關係來看,都讓人嘖嘖稱奇。 吸盤魚究竟是進化的傑作還是自然“設計師”的鬼點子? 當你看到那鞋底般的吸盤從魚頭奇异地冒出來,自然會感歎萬分。 雖然後來有人推測這鞋底狀物體可能來源於背鰭,但要徹底分清其進化脈絡依然困難重重。 正因如此,神創論和智慧設計論也蜂擁而至,一個簡單的“就是這麼設計的”便封住了所有質疑。

然而,世界上探求真理的科學家依然數不勝數,他們總能透過現象見本質,為我們揭開更多謎團。 關於吸盤魚這一奇特生物,主要有兩項研究提供了珍貴線索。 2012年,英國自然歷史博物館的拉爾夫·布裏茨教授在論文中詳細闡述了吸盤魚幼蟲的發育過程,發現剛孵化的幼魚並沒有吸盤,隨著成長,前背鰭逐漸變成了吸盤,這為從背鰭向吸盤轉變的演化過程提供了直觀展示。 與此同時,牛津大學地球科學系馬特·弗裏德曼教授對一塊瑞士出土、距今三千萬年的魚類化石進行研究,這塊化石的背鰭既保留了吸盤魚所屬極鰭魚類的典型特徵,又顯現出初具吸盤的構造,成為一塊極具說服力的中間化石,清晰記錄了吸盤的演化歷程。 兩項研究合力證明:吸盤魚那看似突兀的吸盤,並非憑空生成,而是經過漫長演化積澱的必然結果。

接下來,讓我們來關注吸盤魚那驚人吸力究竟有多强。 僅從前述鵜鶘在金鯊身上掙扎的畫面就能窺見一二,吸盤魚在金鯊身上的吸附力實在不容小覷。 而大白鯊攝影師彼得·本其利本當年甚至直接捉住兩條吸盤魚,這無疑再次證明了它那驚人的吸力。 究其原因,全在於其吸盤特殊的結構:吸盤四周環繞著一圈柔軟密封圈,質感與矽膠極為相似,其內部的板條結構全向後傾斜,正是這種設計使得吸盤魚在後退時吸得更牢固。 換句話說,鯊魚遊動越急,吸盤力就越强,絲毫不用擔心會被甩掉; 而當吸盤魚想要鬆開時,只需向前遊動一點,便可輕鬆脫身,靈活性异常出眾。 這一實用設計也引起了科研界的極大興趣。 2017年,北京航空航太大學與哈佛大學聯手,便模仿吸盤魚推出了一款仿生吸盤,其在水下能承受高達四百三十七牛頓的拉力,展現出在水下機器人領域應用的巨大潜力——吸盤魚的“抓牢不放”絕技就此展現無遺。

總的來說,吸盤魚那令人咋舌的牢固吸附本事,對它“搭便車”而言無疑是雪中送炭; 但對於新印度洋某些海洋生物來說,卻可能是厄運的開始。 譬如,在西印度洋肯雅海域的K瓦遊島,當地漁民非常精明,他們發現吸盤魚總有“逮啥吸啥”的毛病,於是捕捉到吸盤魚後便在其尾巴上系上一根繩子,再放回大海,借此划船追逐。 吸盤魚一回歸大海,立刻展開覓“搭車”之旅,拖著繩子遊了半天,竟遇上了一隻倒楣的黃鯛魚,吸盤魚毫不猶豫地爬上去。 漁船上迅速感受到繩子在劇烈抖動,便趕緊拉繩返回,卻見黃鯛魚拼命掙扎仍無法脫離吸盤魚的牢固依附。 眼看黃鯛魚正欲自救,卻被魚叉硬生生介入,最終黃鯛魚和吸盤魚一起被拖上了漁船。 這悲催的局面不禁讓人扼腕歎息。 事實上,早在1919年,美國博物學家雜誌就記載了類似情形——在西印度洋海域,莫三比克和坦尚尼亞的漁民亦曾在吸盤魚尾巴上綁繩,目的竟是釣捕海龜:一旦吸盤魚吸上海龜,漁民便猛拉繩子,令吸盤魚吸得越緊; 可憐的海龜雖奮力抵抗,終究未能逃脫,最後被一併拖上漁船。 後來更有人拍下海龜拼命想甩開吸盤魚的驚慌場面,從那慌亂的神情看,或許正是吸盤魚的“親戚”在耳邊寒暄呢!

細心觀察之下,你會發現吸盤魚似乎更傾向於與鯊魚混迹,儘管偶爾也見它們爬到鯨豚類身上,但數量明顯寥寥。 究竟為何? 理論上講,鯨類動物體型龐大,其附著面積理應充足,可為何吸盤魚偏偏不“青睞”呢? 答案可從鯨類動物的生活習性中找到。 首要原因在於,它們畢竟是哺乳動物,經常需要浮出水面換氣。 比如虎鯨和海豚這些海豚科的傢伙,平時行動矯捷,甚至躍出水面,太活潑好動,根本不適合愛靜默“搭便車”的吸盤魚。 而與之相比,像鯨鯊、浮糞這些性格沉穩、長時間待在水下的生物,則更能提供穩定的“依附平臺”。 當然,鯨類動物中也有性格溫和的抹香鯨,它不僅能長時間在水下徘徊,還能一次連續待上一個小時; 可是它常常潜入深海,與大王烏賊“過招”,風險頗高。 此外,抹香鯨還總愛打盹,每隔兩三個小時便得靜止一會兒,這對於那些打算“搭便車”免費呼吸的吸盤魚來說,絕對不是好消息。 相較之下,一直活躍不停的鯊魚更能滿足它們的需求。

另一個不可忽視的因素是水溫。 吸盤魚青睞溫暖水域,這與它們常“搭便車”的鯊魚、浮糞、海龜的習性不謀而合。 而鯨類動物雖然多數時間活動在赤道附近,但由於擁有遷徙習性,比如坐頭鯨北上阿拉斯加覓食鱈魚、藍鯨南下至南極覓磷蝦,囙此經常出沒於寒冷水域,這顯然與吸盤魚的生活需求南轅北轍。 綜上所述,在鯨豚類中,適合長期做“大哥”的還是那些性情穩重,像鯊魚大哥和浮糞大姐那樣可靠的對象。

這就是吸盤魚——一個外表奇异、行為詭譎的生物。 從進化論的視角看,它那“鞋底”般的吸盤究竟是天生設計,還是漫長進化的結晶? 科學家們對此爭論不休。 直到有研究揭示,背鰭逐漸轉變為吸盤的過程,才讓人們對這一神秘構造有了更深入的認識。 正因如此,當你看到吸盤魚那獨具一格的“鞋底”,不得不驚歎:自然界的奇妙設計,遠比任何神話傳說更讓人嘖嘖稱奇。