地球上竟然存在著一類酷似哥斯拉的生物,它們暗藏著驚人的變身怪獸潜能! 當海獵蜥邂逅核爆,它們會發生怎樣讓人瞠目結舌的變化呢?

一九五四年,日本製作了一部名為《高級了》的電影,自此哥斯拉這位超現實的大海怪便一炮而紅,流傳至今。 那麼,這個經典怪獸究竟是如何設計出來的呢? 最初,設計者便設想它是一種水陸兩栖生物,靈感來源於大猩猩和鯨魚的混合體——日語中分別稱為高麗拉和庫吉拉,兩者結合便成了“高吉拉”。 而後,哥斯拉的形象據傳還融入了霸王龍、劍龍與鱷魚的元素。 設計師正是為了讓它與現存或已滅絕的任何生物都迥然不同,才特意賦予了它一種虛幻而又獨特的氣質。

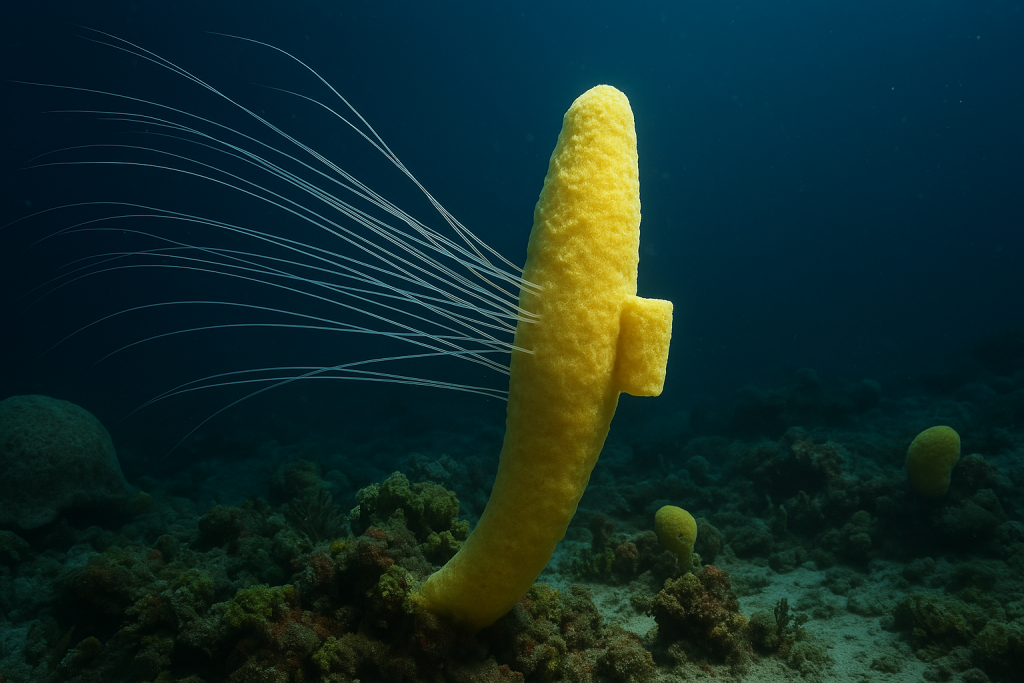

然而,世間竟然真的存在一種外形酷似哥斯拉的生物,那就是海獵蜥。 它無論是頭部造型、粗壯四肢的比例,還是那條大尾巴,都與哥斯拉有著驚人的相似性,甚至從脖子到尾部延展的背脊,更像是哥斯拉的標誌性特徵,讓人不得不感歎世間奇迹。 同時,海獵蜥不僅在外貌上與哥斯拉極為相似,其神秘莫測的生存管道也令人著迷。 研究者們發現,其體內居然具備一種極為獨特的機能,若放飛想像,仿佛它們隨時可能化身真正的哥斯拉,實在不可思議。

今天,就讓我們一同走進現實中的怪獸——海獵蜥的世界。 隨著地球上生命的演化,大部分陸地已被哺乳動物主宰,而恐龍滅絕後,爬行動物便淪為角落中的小角色。 唯有加拉帕戈斯群島這塊特殊樂土,在人類帶著寵物到來之前,竟然沒有哺乳動物的踪迹,至今爬行動物仍佔據主角地位。 例如,加拉帕戈斯巨型象龜曾一度險些被山羊滅絕,最終得以在直升機的緊急救援下倖存下來。

靠近海邊的地方,你會看到成群的海獵蜥慵懶地趴在岩石上,有時一群數量多達一千只,整個岩石仿佛被它們簇擁,場面震撼异常。 如此眾多體型巨大卻又形態獨特的蜥蜴,在其他地方是難得一見的奇景。 至於海獵蜥的體型呢? 據說最大的個體可長到一米多,雖然與科莫多巨蜥無法相提並論,但在蜥蜴家族中已經相當出眾。 最重要的是,海獵蜥那極具視覺衝擊力的外表,仿佛科幻電影中的虛構生物,曾令不少人深信不疑。 達爾文曾評估它是“最噁心”的蜥蜴,這足以證明它的奇特之處。 許多路過的水手甚至寧願挨餓,也不敢嘗試其肉質,可見這種恐懼與敬畏的情感油然而生。 另外,達爾文還評估說海獵蜥“最笨拙”,因為它們大部分時間都像雕像般一動不動。 即便是小熔岩蟹爬上它們的身上捕捉蒼蠅,也絲毫不驚擾這位冷靜的“巨獸”,真是定力驚人。 不僅如此,還有一些螃蟹甚至大膽爬到海獵蜥的頭上尋找食物,絲毫不把這位“哥斯拉”放在眼裡。 不過這情景也頗合自然界的和諧共生設定,畢竟海獵蜥在為自己提供食物的同時,也為小生物們提供了“棲息臺”,熔岩蟹和螃蟹們幫它驅蟲、清理身上的污垢,可謂互惠共生。

話說海獵蜥之所以總是一動不動,其中最大的原因還在於能量消耗。 它們在陸地上顯得有些笨拙,可一旦下海,立刻展現出截然不同的風貌。 據基因研究顯示,海獵蜥的祖先原本是生活在中南美雨林中的樹棲蜥蜴,其軀體漂流登島之後,最先演化成了陸裂系,如今仍主要在內陸靠大量仙人掌獲取淡水與營養。 後來,部分族群開始下海覓食,逐漸分化為海裂系,其體型與生活方式也相應發生了變化。

首先,淡水問題成為生存的一大挑戰。 陸裂系通過攝取仙人掌獲得水分,而海裂系則被逼無奈地搞起了“海水淡化術”:它們鼻腔內有一種腺體,能分離多餘鹽分。 隨著鹽分在鼻孔中不斷積累,海獵蜥便會突然爆發式地把鹽分全部噴射出來,宛如天女散花一般。 有些海獵蜥甚至在面門處長出一片白色的“蓋板”,這獨門絕技使它們成為動物界中獨樹一幟的存在,為解决淡水問題提供了絕妙方案。

接下來便是游泳技能。 通常,陸生動物下水覓食往往會長出脚蹼,如海豹、海獅、海獺甚至潛水夫都會借助這種適應性變化。 但海獵蜥卻獨出心裁:它沒有脚蹼,也不靠爪子游泳,而是借助長而側扁的尾巴,左右搖曳推進,遊動起來猶如鰻魚般優雅; 同時,背脊起到了平衡作用,使其遊動時更顯靈動。 至於那些鋒利的爪子,則專門用於捕捉岩石上生長的海藻,因為海獵蜥主要覓食的是生長在浪湧猛烈的淺水區內的海藻。 它們特別偏愛紅棗和綠棗,無法消化褐棗。 問題隨之而來:加拉帕戈斯群島常受厄爾尼諾現象影響,水溫上升時,紅棗和綠棗便會大量减少,轉而被褐藻取代。 如此一來,所有海獵蜥族群都可能面臨饑荒。 最嚴重的例子是在一九九八年的厄爾尼諾期間,部分島嶼竟有高達百分之九十的海獵蜥因饑餓而死亡,顯示出它們種群數量雖多但整體物種也顯得相當脆弱。

另外,海獵蜥相比普通蜥蜴,其嘴部和鼻子要短得多,其學名“umblay rainchass”在希臘語中意為“鈍鼻”或“燉鼻”。 這種設計極大地方便了它們啃食海藻,嘴巴越寬意味著能一次攝取更多食物。 對海獵蜥來說,吃得快絕不僅僅是方便問題,而是生死攸關。 畢竟,作為變溫動物,它們的體溫完全依賴環境。 當太陽充足時,海獵蜥會懶洋洋地曬太陽,使體溫保持在三十七度到接近四十度,此時便能活力四射,一頭紮進海裡大快朵頤。 但一旦下水體溫迅速下降,哪怕它們盡可能减少血管散熱,也只能在短短十幾二十分鐘內下降到約十度左右,致使體力急劇流失。 這時,海獵蜥就必須迅速離水,若耽擱片刻甚至可能難以上岸,再加上遇上狂風大浪,生存更是充滿了危機。 囙此,迅速覓食成為它們生存的關鍵所在。

或許有人會覺得哺乳動物的自我發熱優勢更明顯,但實際上這也是有代價的:保持高體溫需要大量食物供能。 而海獵蜥則奉行著極簡主義的“低欲望生活”,以節約能量為生。 一隻一米多長的海獵蜥,每天僅靠少量海藻就能維持生命,並且曬太陽亦是它們保持體溫的自然法則,使它們壽命可延至六十歲之久。 每逢紅寶洋流來襲,帶來冷水和充足的營養物質,紅棗和綠棗便生長旺盛,海獵蜥便能盡情享用; 而馬洋流若帶來暖水,則使海藻生長受限,食物供應驟減,也就自然而然地陷入困境。

科學家們還發現,海獵蜥竟擁有一種驚人的能力來應對食物旺季與淡季之交替,甚至讓人懷疑它們是否真有變身為“哥斯拉”的潛力。 以北卡羅萊納州立大學的海獵蜥專家格雷格·魯伯特博士為例,二零一八年,他與團隊在追跡記錄海獵蜥的生長過程中,意外發現同一隻海獵蜥的體長竟可像手風琴般伸縮,幅度高達百分之二十左右。 換句話說,一個成年男性有時可由一米八縮至不足一米五,簡直令人咋舌。 進而,他們還發現這一變化規律與食物攝入量密切相關。 當食物短缺時,海獵蜥會“縮身”,以减少能量消耗,提高生存率; 而在食物充足時,它們則通過大吃一頓再度“膨脹”回原來體型,其奧秘讓人歎為觀止。 博士利用X光科技揭示出,其骨骼長度也在隨之變化,並非僅僅具有彈性,而是能够在食物匱乏時分解一部分骨骼,待食物充裕時再重建恢復原狀,實在令人難以置信,如同科幻片中的情節重現。

如果將這一切大膽聯想,哥斯拉那以核輻射為能量來源的設定便與海獵蜥形成了巧妙的對比。 哥斯拉原本沉睡在海底,因人類試爆氫彈而蘇醒。 而海獵蜥生活在海中,且體型呈現隨能量供給而變化的趨勢——如今僅僅靠海藻即可長至一米多。 假若它們也能利用核輻射,是否就有可能真的成長為真正的哥斯拉呢? 雖說現實中這絕不可能,但若寫進科幻小說,題材簡直妙不可言:想像人類不顧後果地引發核戰爭,結果將加拉帕戈斯的海獵蜥輻射變異,最終將一群怪獸般的生物放逐出來,對人類進行無情制裁。 最終,人類重塑了地球生態,而當塵埃落定,這些怪獸又悄然恢復成海獵蜥,繼續默默咀嚼海藻,深藏功與名。 小說的名字,我已心中有數,就叫《裂變姑》。

最後,再說說海獵蜥的交配繁殖。 平日裏,它們如同石像般懶散,群聚在一起曬太陽,毫無領地意識; 但到了交配季節,雄性便會奮力開闢自己的地盤,憑藉這一方“領土”,獲得交配的機會。 它們的交配模式與海豹類似,海灘瞬間變成寸土必爭的戰場; 搶到地盤的雄性得以擁有龐大後宮,而那些連爭奪機會都未能擁有的,則可能終生無法交配,場面之殘酷令人心驚。 不過,海獵蜥的打鬥又與海豹大相徑庭:它們見面時先是禮貌地點頭致意,仿佛在互道問候,其實這正是“駡街”的暗號,一旦情緒激化,便開始一場不傷筋不傷骨的“相撲式”對抗,雙方互相頂撞,竟連喘息空間都不給對方。 經過數小時的鏖戰,最終誰先力竭便自動認輸,雙方均不致重傷,頗為和諧。 交配過後,雌性會在沙子或火山灰中挖出洞穴,大約一個月後產下一至六枚蛋。 新孵化的小海獵蜥首先要做的便是啃食成體的糞便,以此攝取有益於消化海藻的腸道菌群。 同時,它們還必須防備天敵——島上的蛇類。 雖然成年海獵蜥對蛇毫無威脅,但小海獵蜥卻往往成為蛇類的最愛,令其成長之路佈滿艱險。 與此同時,人類活動的不斷加劇,遊客湧入、外來物種入侵,使得海獵蜥的生存環境愈加艱難,畢竟,如今的地球,已然是哺乳動物的天下了。

但話說回來,為了紀念哥斯拉的傳奇,希望人類能减少開發,儘量將加拉帕戈斯的海岸還給海獵蜥,讓它們在這片神秘的自然天地中,繼續書寫屬於自己的傳奇。