在上世紀80年代,一比特科學家在墨西哥南部山區進行考察時,意外發現了一種非同尋常的玉米。 這種由托通特佩克村高山族精心栽培的作物,被稱為“歐洛通”,它的身姿令人歎為觀止。 想像一下——這玉米足足有兩層樓高,約達六米,就好像巨人親自種下的一片綠意盎然的森林。 更令人驚奇的是,這等巨型玉米竟然在貧瘠的山地中自生自長,幾乎無需施加任何化肥,完全依靠大自然的恩賜生長茁壯。

你能想像嗎? 無需額外施肥卻能長得如此高大結實,還能結出粗壯碩大的玉米棒,著實令人難以置信! 科學家們瞬間被這一景象吸引,因為他們直覺覺得,這或許是一個足以震驚世界的重要發現。 畢竟,我們早已知曉,如今全球最高產的糧食作物——玉米,每年的產量高達約十二億噸,其高產背後卻嚴重依賴化肥,尤其是至關重要的氮肥。 儘管大氣中有78%的氮氣,但植物卻無法直接利用這些氮氣,需要人類經過化學轉換才能變成植物能吸收的銨。

可是,氮肥的制造技術並不友好。 利用名為哈勃法的工藝,科學家們需要將氮氣與主要來源於瓦斯的氫氣在高達400℃的條件下合成氨,這一過程不僅能源密集,據說全球約1%到2%的能源消耗和碳排放都花在了氮肥生產上。 此外,施用後的氮肥也存在著不容忽視的問題:僅有大約50%的氮肥被植物吸收,其餘部分滲入地下水、河流和海洋,引發水體負營養化等生態危機。 正因如此,海洋赤潮等環境問題頻頻被提及,彰顯出化肥使用的雙刃劍效應。 然而,為了滿足全球糧食需求的高產,我們又不得不依賴這種不完美的解決方案。 同時,經濟拮据的貧困地區(如部分非洲地區)迫切需要提高糧食產量,卻往往買不起必不可少的化肥。

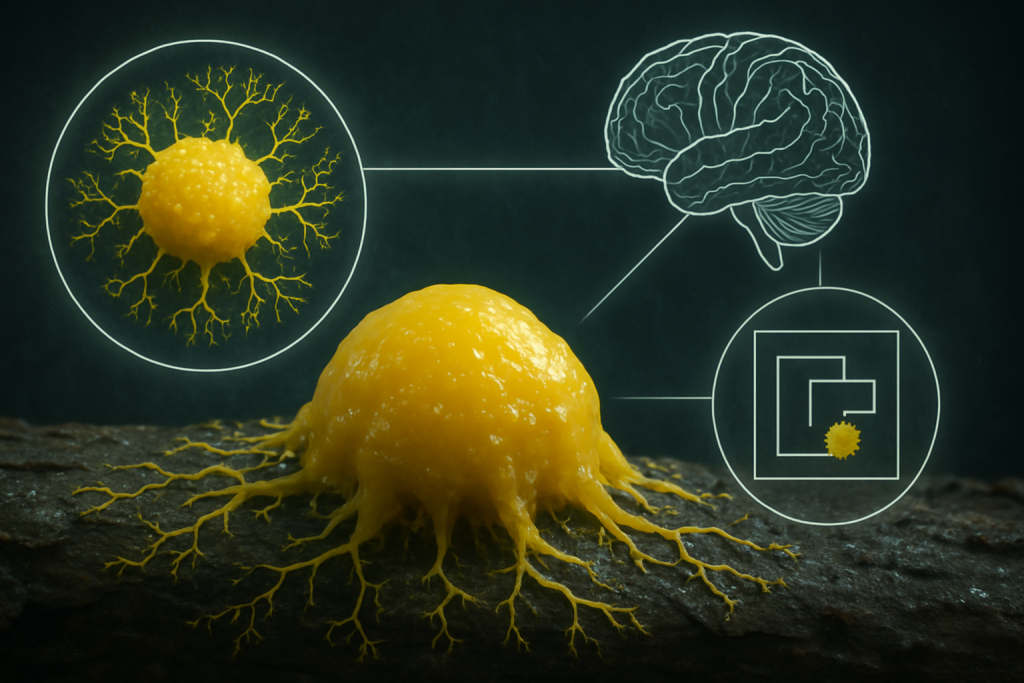

正是在這種背景下,墨西哥山中的這款巨型玉米的出現,無疑為農業界帶來了一抹曙光。 科學家們開始深入研究這一奇迹般的作物,很快便發現它擁有一個獨特的秘密武器——氣根。 所謂氣根,就是裸露在空氣中的根系,就像榕樹上那盤根錯節、不斷垂掛紮入土中的支撐結構,這些氣根不僅幫助植物穩固地紮根,還發揮著出色的吸收作用。 更為令人吃驚的是,這款墨西哥巨型玉米不僅在靠近土壤的部位擁有氣根,從底部到頂部幾乎每一個節段上都長有粗壯如手指的氣根,而且這些氣根還不斷分泌出粘稠透明的粘液,有時甚至還會滴落下來。

這一現象迅速引起了科學家們的高度關注,他們推測這些分泌的粘液極有可能具備固氮功能。 所謂固氮,即將大氣中的氮氣轉化為植物可以直接吸收利用的形態。 大家都知道,最典型的固氮作物莫過於豆類植物。 豆類通過與根瘤菌共生,在根部形成特有的瘤狀結構,既為根瘤菌提供養料,又獲得其將氮氣固定為氮肥的奇妙回報,從而實現了自給自足的固氮功能。

可惜的是,在主要糧食作物中,固氮功能現時僅局限於豆類; 而玉米、水稻、小麥及大麥等,卻只能仰仗外部施加的氮肥。 如果全球的玉米也能實現自我固氮,那將是一項多麼完美的生態革命! 或許,這片隱匿在墨西哥偏遠山區的巨型玉米正蘊含著通向未來農業的關鍵答案。 後來的研究果然驗證了這一點:這種玉米竟能從空氣中直接獲取高達80%的氮,而其原理正與氣根分泌出的富含糖分和養分的粘液有關,這種粘液不僅吸引了具有固氮功能的細菌,還為它們提供了必要的低氧環境,正如豆類根瘤菌所需的那般低氧條件,從而高效地將大氣中的氮轉化為植物自身可利用的氮肥。

如此一來,科研界便將目光投向了一個宏大的設想——能否通過雜交或轉基因技術,將這種天然自供氮肥的特性成功引入商業玉米中。 然而,隨著這一研究的不斷深入,也引發了一系列爭議。 國際上早已有《名古屋議定書》,旨在規定遺傳資源的利益如何公平分配。 畢竟,像這種巨型玉米並非憑空出現,而是經過托通特佩克村高山族數千年的精心培育和無數偶然機緣的結晶。 一旦未來有科研團隊成功將其商業化並從中賺取巨額利潤,那麼如何確保高山族也能分享這份成果便成為了熱點話題。 基於這一考量,一些科技公司已與托通特佩克村簽訂了合作協定,按照《名古屋議定書》的精神約定未來的收益分配。 雖然據傳該村的高山族對此頗為滿意,但爭議仍未平息:畢竟,歐洛通玉米並非只存在於托通特佩克村,周圍其他村落也在種植,為何只與一家村簽訂協定,這無疑令其他村落的權益成為牽掛,亦是國際社會與墨西哥政府亟待平衡的難題。

總而言之,無論如何,墨西哥這款神奇的巨型玉米再次證明了生物多樣性的重要意義——我們永遠無法預見某個物種會在某個不經意的時刻,向世界揭示怎樣的重大秘密。 如今,人類應盡全力保護每一種生命形態,因為每失去一種物種,其背後蘊藏的無數秘密也將永遠消逝。