全球期貨貿易中,石油無疑高居交易額之首,但緊隨其後的是咖啡豆。 如今,全球每天消耗二十億杯咖啡,這個市場擁有一億二千萬從業者,每年創造兩千億美元的銷售額。 咖啡,這一現象級飲品,無疑是地球上最成功的飲料; 有人甚至認為近代史正是在咖啡的薰陶下塑造而成。 不過,常言道物極必反,繁榮的背後常潜藏危機。 那麼,這杯風靡全球的咖啡究竟面臨哪些困境? 今天,我們就來細細聊聊這個充滿傳奇色彩的話題,話題的起點便是一比特傳說中的人物——卡爾迪。

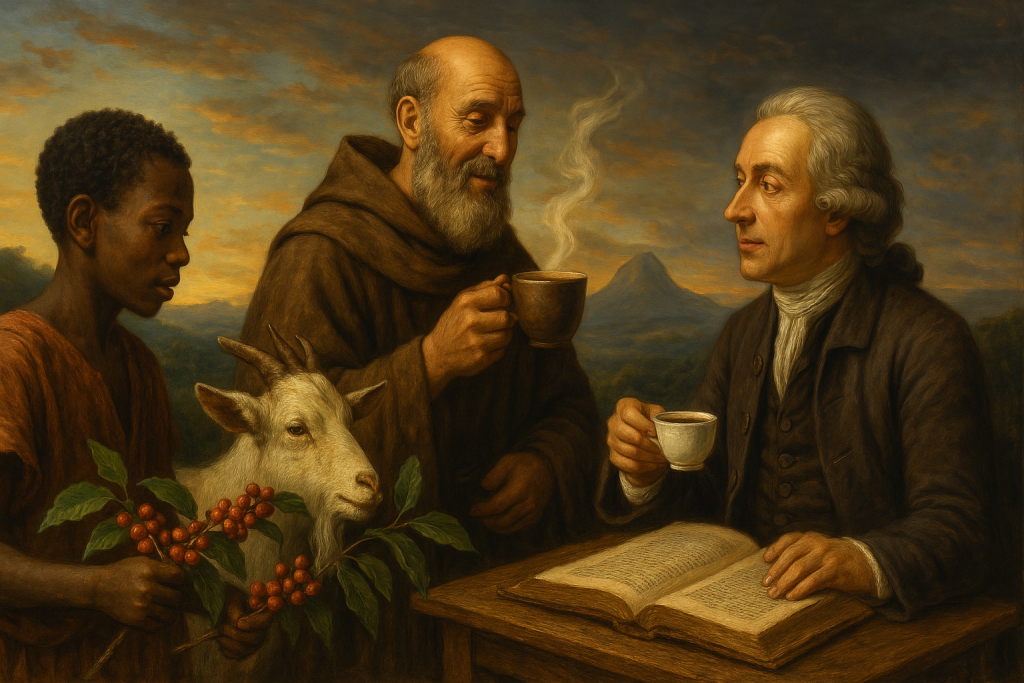

卡爾迪是誰? 傳說他是西元九世紀衣索比亞高原的一比特牧羊人,揮灑著牧羊人的灑脫。 一天,當他如往常般帶領羊群漫步於高原時,偶然路過一片長滿紅色漿果的灌木叢。 幾只山羊隨意摘食這些漿果,結果它們變得格外興奮、活力四射,甚至在原地歡躍不停。 出於好奇,卡爾迪也采下幾顆漿果試吃。 當漿果的神奇力量在他口中釋放時,仿佛靈感的泉湧般,詩歌與歌聲瞬間從他腦海中湧出。 這個普通的牧羊人,一下子靈魂覺醒,滿懷喜悅地認為自己發現了天賜之物,便急忙採集了更多漿果,帶往修道院讓僧侶們鑒賞鑒定。

然而,修道院的僧侶們對這漿果並不買帳,他們擔心這種果實會擾亂心智,於是將卡爾迪帶來的漿果一把投入火盆中。 火光映照之下,散發出誘人香氣。 當灰燼散盡,大家驚奇地發現竟留存下來一批硬邦邦的豆子——這正是經過烘焙的咖啡豆。 鑒於這豆子咬不動,人們開始把它磨成細粉,用熱水沖泡,世界上第一杯咖啡也就這樣誕生了。 雖然故事的真實性尚無定論,但在咖啡界,這無疑是最流傳的起源傳說,有一點是毋庸置疑的:咖啡確實源自衣索比亞高原。

至於傳說中的卡爾迪,雖然缺乏確鑿證據證實他的故事,但這段傳說的影響力深遠。 如今,不少咖啡館便以“卡爾迪咖啡”或“跳舞山羊咖啡”命名,從地理上看,衣索比亞高原與阿拉伯半島僅隔狹窄的紅海,從曼德海峽一過便是阿拉伯世界,所以咖啡走出非洲的第一站便落戶於阿拉伯。

十五世紀時,咖啡傳入阿拉伯世界,至於具體由誰帶去——是伊斯蘭僧侶還是索馬利亞商人,如今已難以考證——但結果毫無疑問:咖啡在阿拉伯世界迅速走紅。 這一現象背後的原因,正是宗教的影響。 伊斯蘭教徒禁酒,閒暇之時便找不到合適替代品,而咖啡不僅能提神,還能讓人熬夜禱告而不覺困頓。 習慣一傳十、十傳百,咖啡的風靡便席捲了整個阿拉伯世界。

到了十六世紀,咖啡又跨越海洋傳入歐洲。 與阿拉伯不同的是,歐洲早已習慣酒館文化——無論是商務洽談、社交聚會還是休閒娛樂,酒館都是主要場所。 而飲酒雖能助興,卻容易影響理性判斷,尤其在商談、學術交流等正式場合顯得不太合適。 咖啡的出現,為歐洲人提供了一個既能保持清醒,又能激發思考的全新空間。 於是,咖啡館應運而生,成為商務精英和學者們理想的聚會場所。 其濃郁香氣和回味無窮的特點迅速俘獲了人們的心,就連作曲家巴赫也於1735年創作了一部名為《咖啡頌》的作品,生動描繪了歐洲人對咖啡的熱愛。 有趣的是,作品中還有一句頗具代表性的歌詞,宣稱若不能每日三杯咖啡,便會化作一隻乾癟的烤山羊,引人發笑。

而在亞洲,咖啡的傳播則比歐洲更為曲折。 中國自西元前三世紀起便有悠久的飲茶傳統,比卡爾迪的咖啡故事早了將近一千二百年。 大唐盛世時,茶文化已傳遍周邊國家。 雖然茶與咖啡同樣具有提神效果,但現代社會卻見證了咖啡漸漸取代茶的趨勢,尤其是在年輕人群中尤為明顯。 比如說,儘管收到親友贈送的茶葉堆積如山,但還是得去花錢買咖啡——或許再過幾年,禮盒咖啡可能會取代傳統茶葉禮盒的位置。

美國作家馬克·彭德格拉斯特在2010年出版的《咖啡:如何改變了我們的世界》中,記錄了許多關於咖啡如何影響世界的奇聞軼事。 比如,在十六世紀的阿拉伯,當地的統治者曾擔心咖啡館中傳出的反政府言論,於是曾下令查封所有咖啡館。 而在法國,咖啡館更成為自由思想和民主精神的象徵; 諸如伏爾泰、盧梭、佛蘭克林等思想巨匠常在普羅克布咖啡館激蕩靈感,甚至據說大革命領導者喬治·雅克·丹東在激情演說前,必先幹上幾杯咖啡,借此調動情緒,最終促成法國大革命的爆發。 英國的第一次工業革命也離不開咖啡的助力——原先英國人的早餐往往離不開啤酒,但工廠工作需要清醒的頭腦,咖啡便迅速取代了酒精,提振了工人的精神和生產力。

然而,正如先前討論過香蕉品種面臨滅絕危機一樣,消費量每天高達二十億杯的咖啡也正陷入困境。 當你坐在咖啡館裏,聆聽咖啡豆倒入咖啡機的聲音,卻很難想到那片種植園正面臨怎樣的變故。 現時,全球商業化種植咖啡豆主要依賴兩大品種:小果咖啡,也就是阿拉比卡,以及中國咖啡羅布斯塔。 其中,阿拉比卡由於口感絕佳佔據全球市場約70%的份額,但其生長環境極為苛刻,只能在海拔六百米以上的丘陵地帶生長,要求水分、氣溫等條件都恰到好處。 在全球範圍內,符合這種條件的種植區域本就寥寥無幾,現主要集中在巴西、越南、印尼等熱帶开发中国家,而全球每日的十四億杯咖啡正是在這樣艱難條件下生產出來的。

除了生長環境,咖啡還面臨基因多樣性的問題。 與各地擁有豐富香蕉品種不同,野生咖啡樹僅存在於非洲,而如今市場上流行的阿拉比卡幾乎都是衣索比亞這少數野生品種分化而來,囙此基因單一致使種植條件難以有所突破。 隨著全球氣候變化加劇,乾旱與洪澇天氣頻發,阿拉比卡種植園的產量不斷下滑,而亞洲尤其是中國市場對咖啡豆的需求卻在激增。 為了滿足龐大市場需求,咖啡產區不得不大規模砍伐森林、開墾新地,惡性循環中氣候問題愈加嚴重,阿拉比卡的產量自然進一步下降。 比如坦尚尼亞的一項調查顯示,當地咖啡豆的產量已從每公頃500公斤驟降至300公斤。

面對阿拉比卡脆弱的現狀,有人可能會問,既然如此,為什麼不種植適應力更强的羅布斯塔? 這就涉及中間商的控制問題了。 跨國商人只青睞那更暢銷的阿拉比卡,不願意改變現狀; 咖啡商也是如此,堅持只採購消費者喜愛的阿拉比卡,而無論減產還是環境問題,都被推給種植者來承擔。 於是一邊是以咖啡作為重要經濟來源的开发中国家在環境與經濟間煎熬,而另一邊是消費者對阿拉比卡不斷增長的渴望。 為了解决這一衝突,專家們提出了兩種方向:一是培育新品種,爭取開發出口味和阿拉比卡相近但適應性更强的咖啡樹; 二是從消費端入手,讓咖啡館在提供咖啡時標明阿拉比卡和羅布斯塔的區別,明確指出前者對環境的壓力更大,而後者則更環保且價格更親民。 如此一來,有理性的消費者就可根據自身需求和環保意識進行選擇,進而引導咖啡商調整種植結構。

從我的角度看,其實口味並非首要問題; 平常喝即溶咖啡亦無不佳。 若咖啡館能同時提供兩者,既滿足資深咖啡迷對阿拉比卡的執著,也能讓關注實惠和環境保護的消費者選擇羅布斯塔,這無疑會贏得廣大群眾的支持。 正如上期聊酒的話題中提到的,有人猜測,人類早期從樹上走向大地,攝入更多發酵水果中的酒精,從而激發了想像力和創造力。 這個腦洞倒是開得極具想像力,也許其中真的隱藏著某種緣由。 但今天,我們的焦點還是回到咖啡本身。 首先,咖啡原產於非洲,野生咖啡樹只存在於非洲; 其次,阿拉比卡咖啡確實源自衣索比亞; 再者,著名的南方古猿“露西”也恰巧是在衣索比亞被發現的。 最後,在歐洲啟蒙運動期間,咖啡的傳播與人類思想和知識的大爆發有著不解之緣。 雖然傳說中卡爾迪與他的山羊們是在西元九世紀初次嚼食咖啡果,但咖啡樹早已在衣索比亞高原上生長數百萬年。 誰又能斷言,在遙遠的六百萬年前,那些古原猿是否也曾啃過咖啡果,從而引發了人類思想的奇迹呢?