1898年,肯雅查沃地區發生了一起駭人聽聞的事件:兩頭獅子在不到一年的時間內竟殺死了51人,造成了極大的恐慌。 更為離奇的是,這些獅子不僅咬死了受害者,還拖走並食用了屍體。 一般來說,獅子並不會把人類當作獵物,這麼多人遭殃必定另有蹊蹺。 這便是著名的查沃食人魔事件。 更令人震驚的是,67年後的1965年,查沃地區再次出現了吃人的獅子,其中最知名的一頭獅子被冠以“達拉賈尼食人獸”的稱號,它竟吞食了一名獵人。

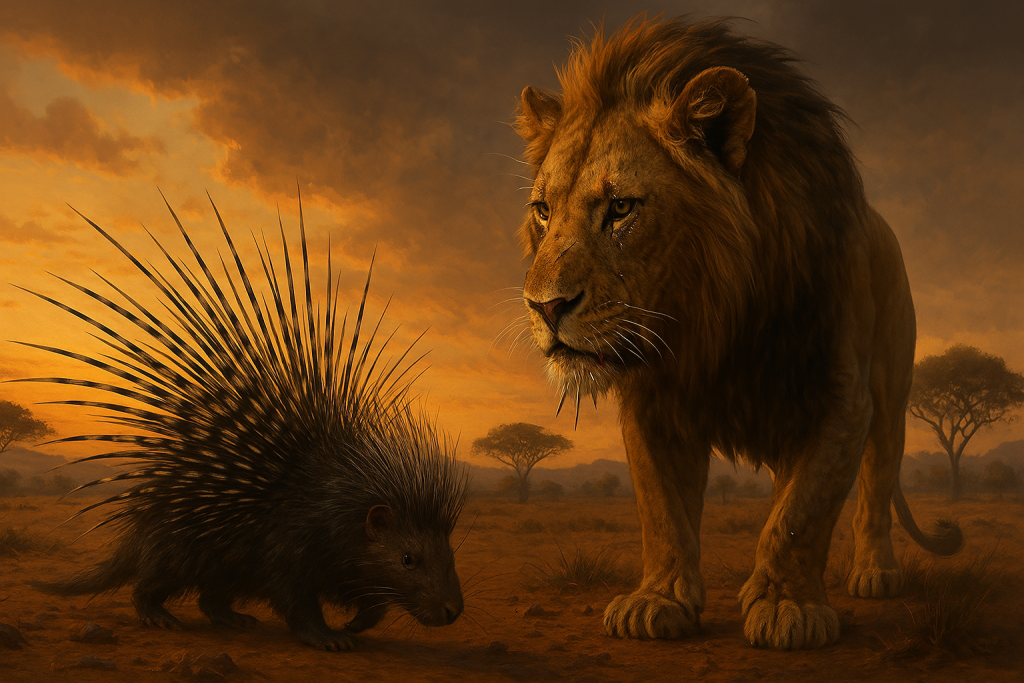

此外,當年在肯雅南部也發生過其他獅子襲擊人類的事件。 圍繞獅子為何轉而捕食人類,眾說紛紜。 2019年的一項研究竟提出,這一現象可能與我們今天的主角——豪猪有關。 聽起來似乎毫不相干,那麼獅子吃人究竟為何要怪罪豪猪呢? 要解答這個問題,首先必須瞭解豪猪究竟是一種怎樣的生物。

在地球上,被稱為豪猪的動物約有30種,隸屬於哺乳綱、嚙齒目豪猪亞目。 沒錯,豪猪與猪並無實質血緣關係,它們與刺猬或刺猬類動物也毫無關聯,實際上它們是老鼠、豚鼠、鼠水豚的近親。 這30餘種豪猪大致可分為舊大陸豪猪和新大陸豪猪,或稱亞非歐豪猪與美洲豪猪。 大多數人印象中的豪猪往往指的是非洲兩種豪猪——非洲緬豪猪和南非豪猪。 之所以如此,是因為它們頻頻出現在非洲野生動物紀錄片中。 典型的非洲豪猪特徵十分鮮明:全身覆蓋又長又粗、猶如微型標槍般的硬刺,黑白相間,極具辨識度。 那麼,這些看似奇异的“標槍”究竟是什麼呢?

其實,這些標槍就是經過角質層强化的毛,硬度極高。 如果仔細觀察,還會發現這些刺各有不同:有的刺非常長,幾乎可達50釐米但較細; 而真正具有殺傷力的刺則較短且粗壯,多集中在後臀和尾巴部位,是其最致命的武器。 可以說,非洲的大型動物不少都曾因豪猪而遭受重創,後果堪憂。

瞭解了非洲豪猪後,我們再來看美洲豪猪。 美洲豪猪的外形則有些不同,其典型代表為北美豪猪。 初看之下,它們似乎缺少硬刺,反倒顯得毛茸茸,刺的長度不過類似於中醫針灸用的針,似乎毫無殺傷力。 然而,事實遠非如此。 北美豪猪實際上擁有多達3萬多根、約10釐米長的隱藏刺,這些刺藏匿於濃密的毛髮下,當它們發怒時,毛髮豎立,隱藏的尖刺立刻暴露出來,十分猶如小標槍,黑白分明,但長度稍短。 儘管非洲豪猪與美洲豪猪都被稱為“豪猪”,但從基因和化石證據來看,它們的祖先早在3000萬年前便已分道揚鑣。 主流觀點認為其中一個分支自非洲漂洋過海來到南美,並演化成為現今的美洲豪猪,它們與水豚、豚鼠的關係更為密切,而與非洲豪猪則較為疏遠。 另外,從生活習性上看,非洲豪猪多在地面活動、善於挖洞,而美洲豪猪則偏好攀爬樹木並棲息於樹洞中,二者差异明顯。 然而,在趨同演化方面,尤其在亮出“標槍”的防禦表現上,兩者頗為相似。

接下來,我們通過幾張照片瞭解這番奇妙對比:有的照片中,一隻腦袋酷似海膽的動物乍看像只狗,但實際上它只是一隻剛剛與豪猪“交手”的狗; 還有一張照片曾在某期紀錄片中出現過的大名鼎鼎的非洲平頭哥,也囙此“變裝”成了類似豪猪的形象; 更有那脖子上掛滿標槍的獅子、長著護心毛的花豹、以及仿佛在Cosplay刺猬的蟒蛇……無不顯示出這些動物與豪猪之間“過手不解”的印記——它們身上那稀奇古怪的刺痕,正是豪猪留下的“紀念品”。

那麼,豪猪究竟是如何令這些動物“換了樣子”呢? 據說,最早描述豪猪特性的可能是古希臘哲學家亞里斯多德,他曾誇口稱豪猪的標槍能像投擲標槍那樣遠程攻擊,聽起來似乎有些誇張。 實際上,豪猪並沒有如此神奇的遠程攻擊能力,更多時候它們採取的是被動防禦策略:“人不犯我,我不犯人;人若犯我,我便遍體刺傷。”此外,豪猪在衝突中還有一套“吵鬧”原則,先展示刺兵器、嚇退對手。 細究之下,非洲豪猪的尾巴上生長的刺在震動時會摩擦發出“沙沙”聲響,以示警告; 而北美豪猪則通過牙齒相碰發出“咚咚”的聲音,宣告自己的强大。 如此一來,對手若仍不退避,豪猪便會轉身以背部的尖刺進行防禦攻擊,有時甚至會突然甩動尾巴,只要擊中目標,便會留下紮入肉體的刺痕。 關於豪猪刺容易脫落的問題,其實是因為它們的刺內設有一個保險扣,只有在豪猪擺出防禦姿勢並用力時才會解除固定,從而避免在日常活動中誤傷自身。 即便刺脫落後還能再生,但那也絕非浪費。

這也正是獅子與豪猪“恩怨情仇”的根源。 2019年,芝加哥羅斯福大學的研究員朱利安·科比斯·彼得漢斯帶領團隊,對多起獅子受豪猪刺傷的記錄進行了詳細調查。 雖然獅子與豪猪體型懸殊達十餘倍,但在50次歷史記錄中,有40次獅子遭受了嚴重刺傷,其中10次甚至喪命。 看來,一旦豪猪的倒刺紮入獅子體內,便會越紮越深,加之傷口感染風險高,獅子由於缺乏靈活的手部,很難將刺取下。 舉個例子,1965年“達拉賈尼食人獸”獅子,其鼻孔內便有一根長達23釐米的刺,深達12釐米; 而1898年查沃食人魔事件中,被殺獅子的頭骨經過CT掃描後也發現了刺片殘留在牙齦中。 可以想像,在豪猪刺傷後,那段日子獅子們的捕獵能力必然大打折扣,迫使它們轉而獵殺更容易捕捉的人類。 研究人員還發現,另一具曾捕食人類的獅子頭骨中,也能找到類似的豪猪刺痕,這絕非偶然。 况且,眾所周知,獅子的主要獵物是角馬、羚羊和斑馬等大型食草動物,成年獅子平日並不以豪猪為食; 只有在獵物匱乏的極端情况下,它們才會嘗試捕殺豪猪,而豪猪那致命的刺恰恰讓獅子付出了慘痛代價。

正因如此,一些被豪猪刺傷的獅子捕獵能力受損後,便可能更傾向於攻擊人類。 1898年查沃食人魔事件就發生在一個英國人管理的鐵路工地上,當時附近斑馬、角馬、羚羊等獵物幾乎被捕獲殆盡,獅子餓得發狂,不得已襲擊人類; 而1965年的達拉賈尼事件正值肯雅經歷嚴重乾旱,獵物稀缺,獅子囙此轉而捕食豪猪,遭刺傷後更加無力,最終又對人類虎視眈眈。

這便揭示了獅子捕食人類與豪猪之間那看似荒誕卻又真實存在的關聯。 從豪猪紮給獅子的致命刺傷中,我們似乎可以窺見其中的道理。 豪猪憑藉其卓越的生存本能和防禦能力,成為了動物界的一大奇迹。 儘管絕大多數豪猪種類數量較少,但作為齧齒動物,它們若氾濫必然會引發諸多問題。 豪猪能够在人類與自然環境中“橫行無忌”主要歸功於其出眾的覓食和繁殖能力。

豪猪的覓食能力十分全面——夜間覓食時,它們會食用樹葉、啃咬樹皮或挖取植物根莖,在條件允許的情况下也會採摘水果和漿果,偶爾還攝取昆蟲、腐肉甚至骨頭以補充鈣質。 同時,豪猪不僅用於磨牙,其大部分時間都在忙於尋找食物,確保能填飽肚子。 至於繁殖,儘管豪猪身披利刺令人望而生畏,但在近距離交配時卻自有一套妙招:雌性豪猪那條寬扁且下無刺的尾巴可以輕鬆卷到後背,而雄性則能憑藉卓越的站立平衡能力,以兩足站立完成交配,從而最大限度地避免傷及彼此。 交配成功後,雄性與雌性豪猪會保持終身一夫一妻制,共同撫育幼崽。 新生幼崽身上的刺雖然起初柔軟,但很快便會硬化,確保它們一出生便具備自我防禦能力。 值得注意的是,豪猪繁殖能力並不出眾:每年僅產一胎,多數情况下只有一隻幼崽。 但這點不足並未阻礙它們在自然界長期存活,因為無論是非洲緬豪猪還是北美豪猪,它們的預期壽命竟可達30年,除裸鼴鼠外,在齧齒動物中實屬罕見。 正是由於這種長壽與持久性,豪猪在適宜的環境下往往能够一舉爆發種群數量。

在部分地區,豪猪卻被視為“害獸”:它們不僅會破壞莊稼、啃食樹皮,從而破壞樹木,更因在挖掘過程中偶有挖出人類遺骨而引發當地群眾的精神創傷。 例如,尼泊爾農民便常因白天遭猴子騷擾、夜間被豪猪侵擾而苦不堪言; 而在肯雅,則有農民抱怨豪猪不僅吞噬大量玉米,造成巨大經濟損失,還通過挖洞攪動過去的陰影。 聽到肯雅人的抱怨,周邊國家如加納、奈及利亞及喀麥隆的人們紛紛調侃道:“難道只有你們肯雅不懂得享用豪猪肉?你們那兒的豪猪肉可是又香又嫩,曬成肉乾還能壯陽、熬成猪油更能催情呢!”囙此,不少網友建議肯雅人趕快開發豪猪肉出口生意,說不定比茶葉還搶手。 在亞洲,尼泊爾人民的困擾也引發共鳴,泰國、越南和馬來西亞的相關人士紛紛表示,若能引進豪猪進行商業養殖,或許能緩解對野生種群偷獵導致的數量銳減問題。 然而,科學家們也指出,豪猪在生態系統中仍發揮著積極作用:例如,非洲廣袤草原上,豪猪啃食金合歡樹苗,有助於防止樹木過度生長,從而維護廣闊草原; 而在北美,即便豪猪啃死一些樹木,倒下的樹木又能形成樹洞,為其他動物提供了理想的棲息場所。 自然界正是一環扣一環,萬物之間充滿了難以預見的聯系。 如果你沒看過這期內容,可能永遠也不會想到獅子襲擊人類的原因竟與豪猪密不可分。