虎鯨這群智慧生物最近的行為讓人頗感詫異:它們究竟是要成為“殺人鯨”,還是在追隨一種流行時尚,又或是暗中對人類進行報復? 世界各地的虎鯨似乎漸漸表現得不太尋常。 舉個例子,上個月31號正值萬聖節,有一艘觀光帆船駛近直布羅陀海峽。 船長叼著雪茄、穩穩握舵,正航行得妥當時,突然發現有一群數量不確定、約五六頭甚至七八頭的虎鯨向船隻蜂擁而至。 遊客們喜出望外,紛紛拿出手機準備拍照錄影,還期待虎鯨表演空翻之類的絕活。 豈料,期待中的空翻沒等上演,迎接他們的卻是猝不及防的恐懼——這群虎鯨竟開始猛烈撞擊、撕咬起來。

經過近一個小時的混戰後,船體嚴重漏水,虎鯨才離去; 船上遊客驚恐萬分,所幸摩洛哥海軍的救援船及時趕到,將大家救上岸。 受損的帆船因未能及時拖回港口最終沉沒,雖無人員傷亡,但也算是僥倖保全了性命。 如此種種,虎鯨究竟為何而為,它們的動機是什麼? 事實上,不僅我們難以理解,就連科學家現時也未能給出確切解釋。

更為詭異的是,虎鯨群攻擊船隻並非首次發生。 近年來,這類事件屢見不鮮,幾乎都集中在直布羅陀海峽附近,且似乎是同一群虎鯨所為。 這群被稱為“伊比利亞虎鯨”的個體,自古以來就守護著從地中海到大西洋的重要航線,猶如守護黃金稻田一般。 然而,自2020年以來,它們卻開始大規模襲擊船隻,僅在短短三年內就發生了五百多起事件。 其中有一百多起導致船隻受損難以繼續航行,直接沉船的則有四起——去年兩次,今年又兩次。 不論從襲擊次數還是破壞程度來看,都呈現出日益加劇的趨勢,讓人不禁擔憂未來是否會出現更為慘烈的局面。 畢竟,虎鯨不僅擁有强大的實力,其高智商也讓人難以預料它們下一步會作何打算。

過去,虎鯨與人類的關係一直頗為友好。 一個著名的例子來自百年前的澳大利亞東海岸。 在小鎮伊登附近海域,鯨類種類繁多。 19世紀捕鯨活動猖獗時,歐洲殖民者在這裡建立了許多捕鯨站,他們的主要捕獵目標是南露須鯨、長鬚鯨、座頭鯨等經濟價值較高的種類,而虎鯨並不在捕撈範圍內。 於是,當海灣中出現虎鯨時,歐洲人曾大為不滿,認為它們嚇跑了目標鯨群,給捕鯨事業帶來了諸多麻煩。

但此後歐洲人對虎鯨的態度發生了180度轉變。 當地高山族告訴他們,其實在捕鯨活動中,居住在伊登附近的塔瓦人世代與虎鯨保持著密切合作。 塔瓦人捕鯨的策略是:一旦虎鯨發現須鯨便將其驅趕進近岸海灣,待虎鯨將其圍困後,塔瓦人便會用魚叉和長矛將須鯨捕殺。 捕獲後,按照“舌頭分配法則”,虎鯨會先吃掉它們最喜愛的鯨舌和嘴唇,剩餘部分則全部分給人類,雙方互利共贏。 這種巧妙合作不僅顯示了虎鯨的高智商,也使得原本的競爭對手轉變成了合作夥伴。 合作歷史悠久,甚至可追溯上萬年。 在這種合作中,最為人稱道的一隻虎鯨便是“老湯姆”。

老湯姆是一隻雄性虎鯨,體長約七米,重約六噸。 它以异常活躍著稱,每次當須鯨被困時,總是由它領銜發動攻擊——在船外猛拍尾巴,仿佛在示意“貨到啦”,催促人類出手工作。 有時它還會咬住船上的繩索,將船隻拉近岸邊。 等到人類拽住魚叉上的繩子開工時,老湯姆與人們之間那種默契與親密便讓人印象深刻。 自從與老湯姆合作後,捕鯨站的捕撈量大幅攀升,最高一次甚至能捕獲二十多頭須鯨,令歐洲人賺得盆滿缽滿; 而老湯姆所帶領的虎鯨群在巔峰時期數量約達三十頭。 人類與虎鯨之間的合作曾一度十分和諧。

然而,好景不長,再好的合作關係也逃不過利益的考驗。 1923年有一天,老湯姆像往常一樣趕來參與捕獵一頭體型較小的須鯨。 那時船上正有喬治·戴維森和約翰·洛根兩位捕鯨者垂釣,並攜帶了魚叉,便直接將須鯨刺殺。 此時,不知是酒興上頭還是其他原因,洛根竟萌生了歪念,對大衛森說:“這可能是今年最後一頭鯨了,我們就別分給老湯姆了吧。”大衛森雖略感猶豫,但也未能封锁洛根將獵物强行拖走,從而釀成大錯。 老湯姆見狀,立刻試圖爭取公平,不由分說地扯起繩索; 激烈搏鬥中,它數顆牙齒被牽扯脫落,最終不得不放弃獵物,轉身離開海域。 老湯姆剛一離去,洛根便後悔不迭:一方面,他破壞了約定,違背了合作規則; 另一方面,失去部分牙齒的老湯姆顯然生存受到了嚴重威脅。 果不其然,幾年後老湯姆的屍體被沖上沙灘,口部感染潰爛、無法正常進食,最終推測因饑餓而死。 深感愧疚的洛根不僅花錢建立了虎鯨博物館,將老湯姆的骨架永久保存,試圖以此彌補過失,但老湯姆的虎鯨群自此再未出現,再加上捕鯨活動隨後被禁止,這段歷經上萬年的經典合作就此終止。

老湯姆的故事向我們揭示:曾經,虎鯨對人類一直抱以友好態度,就算是1920年代的小破船,也未曾遭到虎鯨的瘋狂撞擊,似乎並不願與人類為敵。 那麼,為何近幾年它們性情突然大變,頻頻襲擊船隻呢? 對此,科學家們提出了幾種猜測。

首先,這波虎鯨攻擊帆船的事件始於2020年。 據現場情况判斷,當年夏天一隻懷孕虎鯨可能因遭船撞或被船尾魚線勒傷而出於報復,率先襲擊了一條船。 更令人驚訝的是,此後這只虎鯨不僅自己發動攻擊,還似乎鼓動同伴效仿,其家族行為逐漸蔓延至周邊虎鯨群。 短短三年內,襲擊事件累計已超過500起,其中帶有“葛萊蒂絲”標籤的虎鯨經監控畫面確認已有15頭,占伊比利亞虎鯨群的三分之一以上; 加上未被記錄的個體,可以推測該海域至少一半以上的虎鯨曾參與其中。 與此同時,多位船長迴響稱,虎鯨的攻擊方式也發生了變化:早期虎鯨群只是隨意碰撞,而現在部分虎鯨已能精准擊中船隻關鍵——船尾舵板,經常直接鎖定該部位猛撞或咬住不放。 例如,今年四月份就有兩隻年輕虎鯨直奔船尾舵板,僅用十餘分鐘時間便將其全部破壞,現場乾淨俐落,甚至似乎得意地將受損舵板含在口中,仿佛在炫耀:“沒有這個,你便寸步難行!”

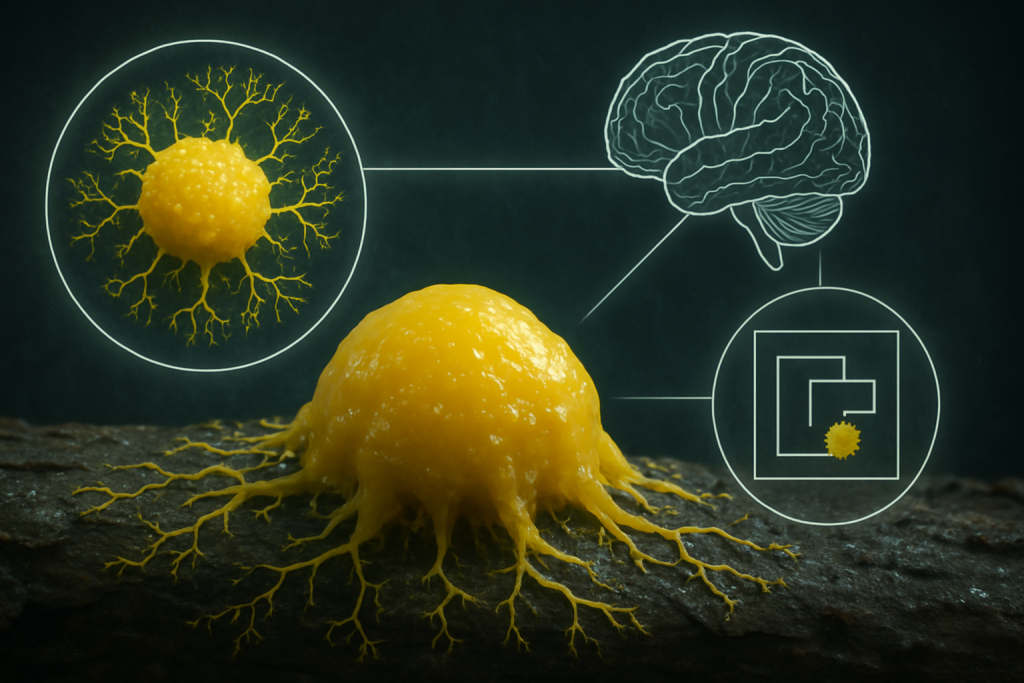

囙此,科學家們在分析虎鯨襲擊動機時提出了新的看法:或許最初白色葛萊蒂絲因遭受船撞而發動報復,但後來的連續攻擊中,虎鯨並未受到明顯傷害,反而似乎主動挑起衝突。 有人認為,這既可能出於對人類敵意的報復,也不排除它們只是在玩一場惡作劇。 尤其令人注意的是,在15頭被冠以“葛萊蒂絲”的虎鯨中,有11頭為年輕個體,這讓人聯想到年輕一代追逐潮流、嘗試新遊戲的狀態,或許並無深層惡意。 囙此,虎鯨究竟是出於玩樂還是懷有敵意,現時仍無定論,科學家們只能從它們其他行為中繼續尋找線索。

毫無疑問,愛玩幾乎是虎鯨的天性。 我們最喜愛觀看它們躍出水面後再重重落水的壯觀場面,其他鯨豚類動物也同樣樂此不疲。 作為海洋中智商最高的動物,虎鯨總能創造出各種新玩法,尤其是對獵物的捕捉充滿了樂趣。 譬如捕獵海獅、海豹時,它們不僅展示出沖灘捕獵、海嘯式捕獵等多樣技巧,還會在捕獲後顯露出淘氣的一面——有時咬住獵物尾巴猛甩頭部,將其當作籃球般甩出去; 有時更是上演“神龍擺尾”,將獵物甩出十餘米遠。 如此似乎把獵物當成玩具,實在令人感慨虎鯨天生的頑皮本性。

部分虎鯨甚至表現出更為過分的行為。 例如,今年九月份的一項研究指出,位於東北太平洋的某虎鯨種群特別喜歡戲弄鄰居,主要目標竟是鼠海豚。 儘管鼠海豚並非它們主要的捕獵對象,但只要遇到,總會引發一系列“遊戲”:它們會把鼠海豚頂在頭上拖出水面兜風,輕咬其身體,或象玩球一樣將其拋來拋去,有時連續玩上數小時,玩得盡興。 然而,鼠海豚往往難以承受這種折磨——研究人員共調查了78起類似事件,其中至少有28起鼠海豚囙此喪命,而虎鯨僅僅為了娛樂,並不以之為食,這種殘酷的“嬉戲”令人為之心寒。

傳聞在三十多年前,虎鯨還流行過另一種玩法,目標同樣是它們的獵物——鮭魚。 當時,它們習慣將捕獲的鮭魚頂在頭上,宛如為其戴上一頂時尚的帽子,曾在多個虎鯨種群中風行一時。 不過,奇怪的是,幾年後這種“戴帽子”的遊戲突然停擺,所有虎鯨似乎都不再這麼做了。

對於如今頻頻發生的船隻襲擊事件,也有專家認為,虎鯨玩厭了這種遊戲,自然就會恢復平靜; 若真如此,那無疑是最好的結果。 但也有專家指出,虎鯨可能真的帶著怨氣而來。 值得一提的是,伊比利亞虎鯨最喜愛的獵物之一是大西洋藍鰭金槍魚,而這恰恰也是人類鍾愛的食材。 隨著人類大量捕撈金槍魚,虎鯨們逐漸“坐不住”了。 實際上,歷來虎鯨對人類的捕魚並無全然排斥,反而善於發現其中的機會。 因為金槍魚通常活動在約200米深的海域,且遊動迅速,使得虎鯨下水捕撈頗為費力; 而人類則利用一根巧妙設計的繩索就能輕易將金槍魚引上船,令虎鯨大為震驚和嫉妒。 每當虎鯨看到漁船,它們就會在附近等待; 一聽到收線聲,就知道機會來了,往往在漁民將魚拉上船之前,搶先咬上一大口,甚至有時直接整條魚便被它們拽走,不用下水也能享用美味,簡直就像在做夢。

總之,與人類合作曾令虎鯨獲益良多,但好景不長,因為它們很快發現海中金槍魚數量急劇减少——據統計,自1970年後金槍魚數量竟下降了90%。 這一現實讓虎鯨難以接受,它們逐漸意識到,金槍魚的减少正是人類的繩索和船隻活動所致。 這或許正是虎鯨襲擊船隻的另一個潜在原因。

無論虎鯨究竟是追逐潮流還是心存敵意,它們能將船隻撞沉的事實已經讓無數船長夜不能寐。 今年的事態甚至進一步陞級:原本過去三年內在直布羅陀海峽發生的500多起襲擊事件均由伊比利亞虎鯨亞群所為,而今年六月份,在距離該海域約3200公里的英國北部海域也出現了虎鯨襲擊船隻的事件,其撞擊船尾的手法與伊比利亞虎鯨極為相似。 這似乎預示著這種現象正逐步在虎鯨世界內蔓延,令人不禁擔憂:這究竟是虎鯨對抗人類的前奏,還是僅僅一時的潮流? 答案仍需我們拭目以待。