咱們今天來聊一聊跨越“三界”的珊瑚故事。 先從西元一七三五年說起——“現代生物分類學之父”卡爾·林奈出版了他的著作《自然系統》,把自然界分成了三界,分別是動物界、植物界和礦物界。 而珊瑚在長達上千年的時間裏,竟然先後被人們當成過這三界裏不同的成員。

從礦物到植物,再到動物的“身份迷局”

最早在西元前四世紀,古希臘有比特哲學家名叫提奧弗拉斯特(他曾師從柏拉圖和亞里斯多德,據說“提奧弗拉斯特”這個名字就是亞里斯多德給他取的,意思是“神的代言人”,可見他地位之高)。 這位哲學家對自然界研究頗深,撰寫了不少著作,比如《植物研究》《植物成因》《石頭論》等等,對後世的科學發展影響巨大。

在《石頭論》中,提奧弗拉斯特把珊瑚視作一種礦物、一種石頭來描寫; 可在《植物研究》中,他又把珊瑚歸到海洋植物裏。 也就是說,連被譽為“神的代言人”的他,也沒搞清楚珊瑚到底算什麼。 接下來的一千多年時間裏,大部分人都認為珊瑚是植物。 直到西元十世紀,來自波斯的學者阿爾·伯魯尼提出了新的觀點:他發現珊瑚在被觸摸時會有反應,所以主張把珊瑚歸類為動物。

不過,這個主張當時並未得到廣泛認可,仍然更多人視珊瑚為植物。 又過了大約八百年,到了十八世紀,科學儀器的進步終於帶來了權威解釋。 作出這一結論的人是誰呢? 就是大名鼎鼎的天文學家威廉·赫歇爾爵士(最著名的成就之一是用天文望遠鏡發現了天王星)。 雖然他的主要貢獻都在天文學領域,但他利用顯微鏡觀察珊瑚細胞時,發現珊瑚具備動物細胞的基本特徵,才最終確定了珊瑚是一種海洋無脊椎動物。

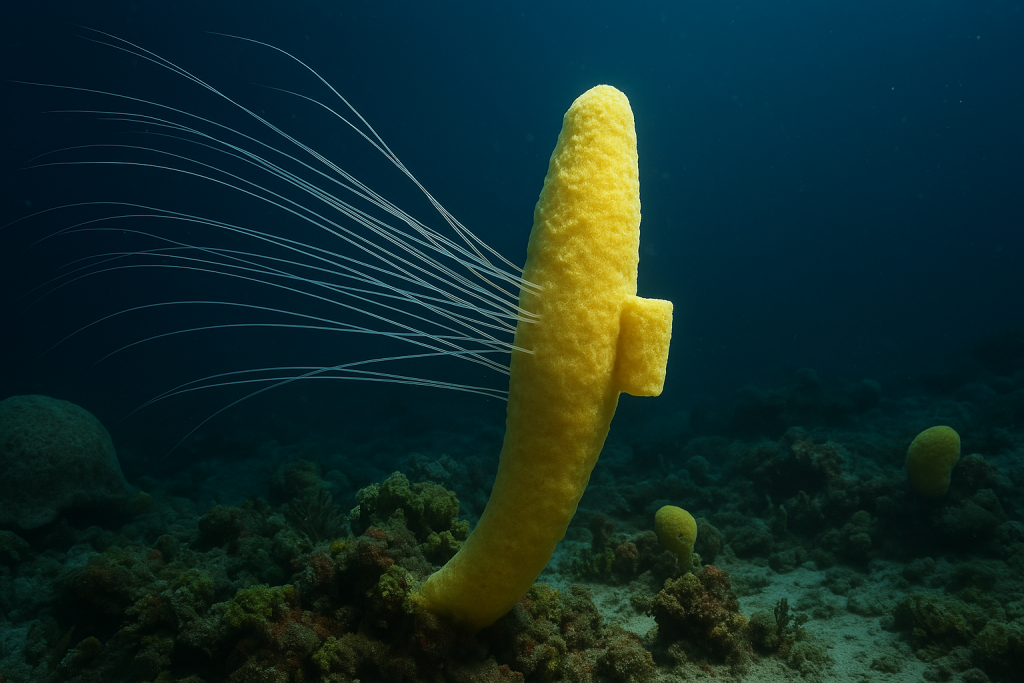

其實,很多人印象裏的珊瑚,都像一些形狀奇特的“石頭”:有的像樹枝,有的像蘑菇,還有的像灌木叢。 之所以把它們認定為動物,關鍵在於“珊瑚蟲”——這些“石頭”的真正建造者。 單個珊瑚蟲體型非常小,通常只有幾毫米粗、幾釐米長,頭部有一圈觸手圍著一張嘴。 它們分泌的物質會硬化成“外骨骼”,珊瑚蟲就生活在外骨骼的小孔裏。 成千上萬只珊瑚蟲聚在一起,經過漫長歲月的堆積,就形成了那些造型各异、堪稱浮誇的珊瑚結構。

造礁“功臣”:改變整個海洋生態乃至生命史

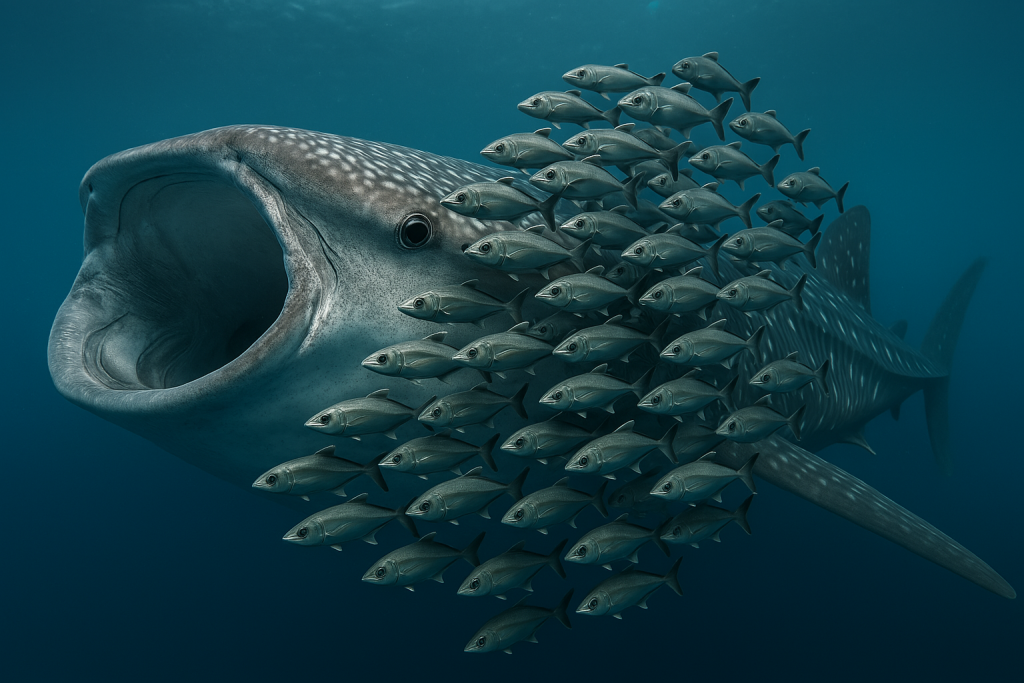

在眾多珊瑚種類中,有一類珊瑚對海洋生態圈,乃至整個地球生命史都至關重要——那就是能“造礁”的石珊瑚。 全球海洋裏那些珊瑚礁,都是石珊瑚靠分泌外骨骼堆起來的。 咱們在講鯨鯊棲息地時曾提到,珊瑚礁被稱作“海底的亞馬遜”,是因為它擁有極高的物種多樣性。 資料顯示,珊瑚礁的面積只占全球海洋面積的0.25%,卻有25%的已知海洋生物都在這裡生活或捕獵,這絕對是海洋世界的“國際大都市”!

為什麼說珊瑚還可能對整個地球生命史都至關重要呢? 科學家推斷,珊瑚最早出現在距今大約5.4億年前。 而這個時間點與“寒武紀生命大爆發”恰好重合。 寒武紀是地球生物多樣性集中的爆發時期。 那它跟珊瑚有什麼關係呢? 咱們可以先從寒武紀的代表物種“三葉蟲”開個腦洞:寒武紀之前的“埃迪卡拉紀”(中文又叫“震旦紀”)裏,出現的動物大多是軟體生物,沒有頭沒有尾,沒有四肢,甚至連嘴和消化器官都沒有,完全躺平在海底,靠吸收海水中的養分生活,競爭壓力幾乎為零。

可一到寒武紀就不同了。 拿三葉蟲來說,它們長出了頭、眼、嘴和帶有盔甲的身體,能游泳、會捕獵,瞬間變身海洋裏的掠食者。 捕食者一旦出現,被捕食者就面臨生存壓力,生物多樣性便得到極大激發。

在三葉蟲的身體結構中,盔甲和眼睛都值得注意。 三葉蟲的盔甲由甲殼素和一種名叫“方解石”的礦物質(主要成分是碳酸鈣)構成,連眼睛也是方解石材質,這在節肢動物裏非常罕見。 那這些方解石又是從哪兒來的呢? 巧就巧在,最早的珊瑚蟲分泌的外骨骼正是方解石。 雖然現時並無充足的科學依據,但當我看到珊瑚也出現在5.4億年前,還能製造方解石時,腦海中就閃過一個想法:三葉蟲會不會是從珊瑚蟲那兒“借”了方解石? 或許通過基因水准轉移,三葉蟲從珊瑚蟲那裡獲得了製造方解石的基因? 這還不得而知,但從時間和環境上看,似乎並非毫無可能。

令人驚歎的“噴射”:月圓之夜的交配盛宴

接下來聊聊珊瑚蟲的繁殖。 它們既能無性繁殖,也能有性繁殖。 無性繁殖的管道很簡單:直接分裂,就像植物“出芽”似的,冒出新芽,長大後就能自立門戶,自己分泌外骨骼,自己蓋房居住。 通過這種管道,可以不斷擴大同一個群落的規模。

有意思的是,同一群落的珊瑚蟲,雖然表面上“一人一間房”,但其實通過組織相連,還能共亯營養物質。 從這個角度看,整個群落幾乎算是一個生命體,而那大塊的珊瑚礁,也就算是它們的“外骨骼”。 這樣一來,若按“單一生物體”來算,地球上最大的生物就要重新排座次了。 之前咱們講過科羅拉多高原的“潘多楊樹林”重達6000噸,號稱地球上最大的生物,可若跟整塊珊瑚礁相比,或許就不够看了。

就在去年,科學家們在澳大利亞約克角附近,發現了一座巨大無比的珊瑚礁,高度竟達500米,底部直徑1.5公里。 要是真去競選“地球最大生物”,那可就有點欺負人了。 不過,考慮到這塊珊瑚礁經歷了幾百萬年的生長,也無法保證現在的珊瑚蟲就是從頭到尾的“高山族”,所以在參賽資格上還存在爭議。

再說說有性生殖:珊瑚蟲是如何“交配”的? 它們足不出戶,各住各的小孔,彼此之間要怎麼完成受精? 答案是:直接把精子和卵子噴到水中,任它們自己去“自由組合”。 但若精子和卵子只是零散地飄在水裏,相遇幾率就太低了。 只有一口氣釋放足够數量、足够密集的精子和卵子,才能提高受精成功率。 於是,珊瑚蟲將其繁衍之道凝練成一個關鍵招數——所有珊瑚蟲神同步同時“開噴”。

這種神同步真能做到嗎? 科學家發現,珊瑚會參攷一系列線索來决定噴射時機,包括水溫、信息素、月相、晝夜等。 其中與月相、晝夜的相關性最為明顯。 許多珊瑚群通常會在某個月圓之夜,大規模同步釋放精子和卵子,把海水染成一片“白霧”,大大提高了受精成功率。 至於珊瑚究竟如何“計算”滿月,咱們還不清楚,但這種月圓之夜的神同步,確實幫它們解决了大問題。 更妙的是,不同品種的珊瑚也會在同一時段排放,創造出雜交的機會,對珊瑚基因多樣性十分有利。 受精後的新個體會隨水流飄到其他地方,如果能找到合適的固著面,就會定居下來,形成新的群落。 於是,無性分裂可以擴大原群落,有性繁殖則能開闢新地盤,珊瑚的生存策略可謂拿捏得相當穩。

光合“打工人”:蟲黃藻與珊瑚的共生關係

咱們之前說過一些會“光合作用”的動物,比如綠葉海天牛、西葉海闊魚等。 珊瑚跟它們類似,也能通過和藻類共生來獲取能量。 對大多數造礁珊瑚而言,最常見的“共生搭檔”是蟲黃藻。 蟲黃藻生活在珊瑚蟲的細胞質裏,為珊瑚提供約90%的能量,剩下那10%則靠觸手抓浮游生物補充,實際上只算“添頭”。

為了獲取更多陽光,造礁珊瑚一般都生活在60米以內的淺水區,這裡光照充足,成長更快。 也囙此,它們更像植物似的,一心想“曬太陽”。 那深水區有沒有珊瑚呢? 有,不過不能借助光合作用,只能靠捕食浮游生物。 這類生長速度慢,也造不成大規模珊瑚礁,被稱為“軟珊瑚”。 紅珊瑚就是典型代表。 它們幾千年才能長一米,异常珍貴。 紅珊瑚的外骨骼中含有類胡蘿蔔素,所以呈紅色,常被加工成飾品或珠寶,既富有光澤又不褪色,深受各種文化的青睞。

與紅珊瑚不同,淺水區造礁珊瑚的顏色並非來源於它們自己,而是共生藻類的顏色。 比如蟲黃藻是黃棕色,那珊瑚看起來也只能是黃棕色。 其實,如果沒了這些共生藻類,珊瑚蟲會活活餓死,它們的外骨骼(碳酸鈣)就會顯現出像石灰一樣的純白色,這就是珊瑚“白化”。

可悲的是,現時全球範圍內,珊瑚礁正遭遇嚴重的“白化”危機。 澳大利亞東北部的大堡礁想必大家耳熟能詳,被稱為“自然界七大奇迹”之一。 它沿著澳大利亞海岸線延綿2300多公里,是地球上規模最大的珊瑚礁群。 這裡擁有400多種珊瑚、2000種魚類、4000種軟體動物和30種鯨豚類動物,是當之無愧的“海洋第一大都市”。

想像一下,如果把人類社會類比成海洋世界,那麼大堡礁就相當於三千多萬人口的東京。 假設東京有一半城區化為廢墟,那只能在災難片裏見到吧? 可現實中,大堡礁就經歷了這樣的浩劫。 2012年一項研究顯示,從1985年到2012年,大堡礁的珊瑚數量減少了一半以上,達到50.7%的死亡率。 一旦珊瑚死亡,棲息地功能就隨之消失,相當於大城市半數區域“不再適合居住”。 這問題相當嚴重。

而且不僅是大堡礁出問題,當前全球僅有46%的珊瑚礁保持健康狀態,其餘都受到不同程度的破壞。 東南亞尤為危險,80%的珊瑚礁處於瀕危狀態,局勢並不樂觀。 導致珊瑚死亡的原因很多,包括氣候變化、海水污染、過度捕撈、海平面上升等。 咱們重點說兩個:一是“打工人”出走,二是天敵猛增。

“打工人”出走:蟲黃藻為何罷工?

前面提到,蟲黃藻為珊瑚提供了90%的營養,一旦它們離開,珊瑚就失去主要“口糧”,自然就會白化甚至死亡。 科學家觀察發現,海水溫度升高往往是導致蟲黃藻出走的主因之一。 以1997-1998年的厄爾尼諾現象為例,那時海水溫度比正常值高了約4℃,印度洋90%的珊瑚都出現了白化現象。 好在後來水溫回落,一部分珊瑚礁才逐漸復蘇,大約恢復了50%。 但如果全球氣候變暖下海水溫度持續升高,或海水酸度上升(因吸收更多二氧化碳而加劇酸化),蟲黃藻就依舊會“罷工”,珊瑚白化也就難以逆轉。

面對這種局面,科學家也在想辦法。 2010年,賓夕法尼亞大學的團隊在印度洋安達曼海發現了一種能在更高水溫中存活的珊瑚,它們共生的藻類並非蟲黃藻,而是另一種更耐熱的藻類。 與此同時,斯坦福大學團隊在南太平洋薩摩亞群島也發現了具有耐熱内容的珊瑚。 由此催生了一個思路:人工培育耐熱藻類,投放給對高溫敏感的珊瑚礁,幫它們換一批“打工人”。 這有點像咱們吃益生菌,重建腸道菌群一樣,所以被稱為“珊瑚益生菌計畫”,是現時防止珊瑚白化的重要方向之一。

天敵“棘冠海星”與“軟綿綿”的破壞

除了“打工人”出走,珊瑚還有一生之敵,那就是“棘冠海星”。 這傢伙最愛趴在珊瑚上吃珊瑚蟲,繁殖能力極强,經常成群出現,“所到之處寸珊不生”。 2012年那份大堡礁報告裏,棘冠海星造成的損失甚至占到了42%,足見其破壞力之猛。

但大自然食物鏈環環相扣,在正常生態平衡下,棘冠海星不可能成灾。 之所以爆發,就是因為它們的天敵“大法螺”數量被過度捕撈所致。 大法螺是生活在珊瑚礁裏的最大軟體動物之一,大的可長到60釐米,口器像銼刀一樣專克棘冠海星。 棘冠海星雖然再生能力强,被切成幾塊還能長回來,但要是遇到大法螺那就毫無生還可能——銼刀一番摩擦,瞬間凉凉。

然而,因為大法螺的螺殼深受人們喜愛,可做成工藝裝潢或螺號,它被人類瘋狂捕撈,數量日漸稀少。 棘冠海星囙此得以“乘虛而入”。 怎麼辦呢? 最初的方法是潛水夫一隻只“手動”清理:用注射器往棘冠海星體內打特製凝膠,24小時內就能將其殺死。 可棘冠海星太多了,凝膠成本加上人力成本都很嚇人。 後來科學家發現,注射食醋也能在48小時內殺死棘冠海星,成本一下子降了不少。

再往後,昆士蘭科技大學研製出“COTSbot棘冠海星水下獵殺機器人”,可以自動巡航、自動識別並注射藥劑。 測試照片時,它識別棘冠海星的準確率高達99%,但真到水下環境,受海水透明度、光照等影響,難免出現誤判,萬一把其他生物給戳了就糟糕。 所以還有待進一步完善。

最原生態的辦法是:人工養殖大法螺,再把它們放回野外。 如果能大規模放養,讓食物鏈平衡恢復,就不用擔心棘冠海星過度氾濫。 這思路或許才是長久之計,我覺得應該作為首選。

另一種“天敵”:龍頭鸚哥魚

除了棘冠海星,珊瑚還有個大“麻煩”——龍頭鸚哥魚,一般簡稱“鸚哥”。 它的外形非常獨特,那對突出的“大門牙”讓人過目難忘,也暴露了它對珊瑚的飲食偏好。 成年鸚哥魚一年能啃掉多達五噸珊瑚,堅硬的珊瑚被它們嚼爛後化為細軟的珊瑚砂,最後被海水沖到海灘上,成為柔軟的沙子。 所以很多迷人的沙灘,其實離不開鸚哥魚的“幫忙”。

問題是,既然鸚哥魚也吃珊瑚,怎麼沒人把它當“公敵”消滅掉呢? 因為鸚哥魚本身也是瀕危物種,保護都來不及,哪還捨得捕殺? 相比之下,棘冠海星就沒這麼幸運:同樣是吃珊瑚,一個成了瀕危保護對象,一個卻只能被清剿,真是讓棘冠海星很“納悶”。

就是這樣,曾經在“動物、植物、礦物”三界輾轉過的珊瑚,不僅擔起了海洋“造城者”的重任,還可能在遠古寒武紀時期就影響了地球的演化行程。 而它們在月圓之夜的神同步“繁衍盛宴”,更是大自然奉獻給人類的一場奇觀。 只可惜,如今的珊瑚礁危機四伏,若我們還想繼續欣賞珊瑚礁的美景,並守護海洋世界的“大都市”,就必須關注氣候變化與生態平衡,儘早行動,別讓這一片壯麗又脆弱的海底奇景變成回憶。