我們繼續來聊月球。 上期節目裏,我們討論了月球的各種都市傳說和陰謀論。 不過今天的話題並不是緊接上一期,而是接在上上期——也就是那期金星的內容。 在那期節目裏,我們曾經開了個腦洞:會不會是幾十億年前的金星人,操控小行星撞擊地球,進而誕生了月球? 針對這個想法,有不少觀眾表示不同意,他們反問:既然金星人能引導小行星撞擊地球,怎麼就不能讓那顆撞擊金星的小行星繞過金星呢? 這聽起來確實不合理。 為了回答這個問題,我們先來談一談,月球究竟是怎麼來的。

要撞出月球這麼大的一顆衛星,撞擊地球的小行星本身也得够大才行,甚至不能再被稱為“小行星”。 根據測算,這個“肇事者”至少得有火星那麼大。 如此龐大的一顆流浪行星,金星人若要操控它,聽起來就不太可能了。 所以之前那個“金星人引導大碰撞”的猜想,也許並不成立。 不過現時最主流的月球起源理論——大碰撞理論,恰巧可以把這個腦洞“圓”起來。

大碰撞理論中提到,撞擊地球的那顆天體被稱為“特伊亞”。 根據推測,它並非一顆從遙遠空間飛來的流浪行星,而是原本位於地球的L4或L5拉格朗日點上。 我們曾在“火星改造計畫”那期中提到過,位於“地球—太陽”拉格朗日點的天體,其與地球和太陽的位置保持相對固定,這類天體也被稱為“地球特洛伊”。 所以,“特伊亞”原本可能就是地球的一顆“特洛伊”行星。 後來在金星的引力擾動下,它才被牽引出拉格朗日點,最終撞擊了地球。

不過這個說法也有疑問:原本運轉平穩的系統,如果沒有外力,又怎麼會突然被打破平衡呢? 這時候,我們之前關於“金星人”的腦洞剛好可以解釋:或許是金星人引導另一顆小行星去撞擊了特伊亞,使特伊亞脫離了拉格朗日點,接著在地球引力的作用下與地球發生碰撞。

2016年1月29日,在一篇發表於權威學術期刊的文章裏,研究人員通過比對月球岩石與地球岩石中氧-17同位素的含量,發現它們幾乎完全一致。 據此推斷,當初特伊亞與地球發生的是一次正面撞擊,兩個星體徹底撞碎後,碎片充分混合,又分別形成了地球和月球。 這個研究結論還解釋了月球為什麼內核如此之小:兩個天體撞碎後,絕大部分高密度物質都融入地球內核,只有少量抛灑出去的物質才形成了月球的內核。 而且研究人員還發現,地球上絕大多數的水資源,很可能也是特伊亞帶過來的。 如果真是這樣,那麼特伊亞撞地球,就正好達成了金星人(假如他們存在的話)所期待的結果。

雖然大碰撞理論是現時最主流的說法,但關於月球起源,還有其他幾種:

- 分裂說:月球是地球高速自轉時被甩出去的。 但若地球自轉真能甩出月球,那地球本身也差不多要解體了,所以概率極低。

- 孿生說:地球和月球是從早期太陽系同一星雲盤同時形成的,但這無法解釋為什麼月球繞地球運轉時的角動量如此獨特。

- 捕獲說:月球本來在路過地球時,被地球引力捕獲。 但月球和地球之間的氧同位素含量幾乎相同,若只是簡單捕獲,這種巧合幾乎不可能。

不過捕獲說與各地神話傳說倒是頗有淵源。 許多神話提到,太古時代的地球上曾經沒有月亮,月亮是後來才出現的。 如果月亮真是在有人類之後才被捕獲,那麼它的突然出現必然帶來强烈的潮汐變化,或許就是許多傳說中“大洪水”的成因。 這種浪漫的想法讓“捕獲說”顯得相當有趣。 如果將來能找到確鑿證據證實這一點,那可真是完美。

月球上的未解之謎

說完月球的起源,我們再來看看它還有哪些未解之謎。 地球上能看到月亮表面有一些明顯的黑斑——那就是“月海”。 月海的顏色之所以更暗,是因為表面覆蓋了大量玄武岩,反射率偏低。 大多數學者認為,月海是小天體撞擊月球,擊穿地殼後岩漿噴出並凝固所致。 可問題在於,現時發現的22處月海,大多數都在月球正對地球的一面; 背面只發現了3處,而且面積還很小。 如果是小天體撞擊造成,那麼背面應該被撞得更多才對,可實際情況並非如此。

對此,現時還沒有完美的解釋。 只能根據已知證據推測,月球的重心和幾何中心並不重合。 由於長年被地球潮汐鎖定,在地球引力作用下,月球的重心略微偏向地球一側。 這或許導致月幔內的岩漿更容易從面向地球的一側噴出,從而形成了更多月海。

另外,月球還存在重力場和磁場方面的异常。 一般認為月球表面的重力約為地球的六分之一,但在一些巨大的撞擊盆地,觀測到的重力值更高,說明這些區域下方可能存在質量流。 類似的情况也體現在磁場分佈上:月球整體上並沒有像地球那樣由內核產生的全球磁場,只存在局部表層磁場,有些區域明顯比其他地方磁場更强。 現時研究普遍推測,這些异常是由撞擊事件造成的。 比如密度極高的隕石撞擊月球後,融化的物質在地下形成高密度區,或由撞擊引發某種磁化現象。

還有一種現象叫“月球瞬變現象”,指的是月球表面某些區域突然閃現亮光。 早在一千多年前就有相關記載,大多數月球科學家也承認這種發光確實存在。 比如在1787年4月19日夜晚,英國天文學家威廉·赫歇爾爵士在月球表面發現三塊紅色亮斑,當時他以為那是火山噴發。 但巧的是,就在那同一天,義大利帕多瓦的上空出現了極光——而帕多瓦並不在高緯度,能看到極光十分罕見。 另外,一周前剛好有顆彗星經過,兩周後太陽黑子數量達到了該週期峰值。 太陽黑子爆發往往會引發地球磁暴,從而使更低緯度地區也看得到極光。 那麼月球上的三塊紅色亮斑,是否與太陽黑子、磁暴、極光存在關聯,仍是未知之謎。 之後很多天文學家和業餘愛好者都觀測到月球瞬變現象,並拍下照片。 可能的解釋包括月球內部氣體逸出、微隕石撞擊、太陽風高能粒子轟擊等,但都沒有確鑿證據,月球的神秘發光還需更多研究。

為什麼美國五十年前能登月,後來卻很久沒去?

上期我們討論登月陰謀論時,有不少觀眾提出質疑:如果美國早在五十年前就能登月,為什麼後來一直不再去了? 難道只是因為經費問題嗎? 首先要知道,當年美國之所以“非要”登月,是在與蘇聯的太空競賽中誰也不想落後。 尤其是1962年時,肎尼迪總統公開承諾十年內一定要實現登月。 結果1963年肎尼迪總統遇刺,登月便成了“前任總統的遺願”,美國舉全國之力,也要完成這一使命。 自阿波羅11號到阿波羅17號(除了13號任務失敗),其餘6次都成功登月:國旗插了、照片拍了、樣本帶回來了,各種勘探和量測也做了,與蘇聯的太空競賽也算贏下來了,肎尼迪的承諾也兌現了。 那麼在那個年代,基本能做的都做完了,再繼續登月意義並不大。 至少要等到人類具備在月球上建基地、開採資源的能力時,再重返月球會更有價值。

好消息是,人類重返月球的時代可能真的要來了。** 2017年12月**,特朗普簽署命令,啟動美國重返月球的新計畫,名為“阿爾特彌斯計畫”(Artemis,希臘神話中的月亮女神)。 這一次,美國不僅要讓女性太空人登上月球,還準備建立月球基地並採礦,最終目標更是把人類送往火星。 有人會問:“去火星不是埃隆·馬斯克的終極目標嗎?”沒錯,但SpaceX已經成為阿爾特彌斯計畫的合作夥伴之一。 NASA若想在月球建立基地並開採資源,就得運送大量設備和資料,而SpaceX新一代火箭擁有强大的運載能力,而且可重複回收,發射成本很有優勢。 不管是去月球還是將來去火星,埃隆·馬斯克都不會錯過這樣的機會。

阿爾特彌斯計畫最初打算2024年在月球軌道上先建一個規模不小的空間站,再做各方面準備,隨後在2028年正式登月。 特朗普覺得進度太慢,說不用先建空間站了,還給了NASA更多預算,讓他們2024年直接把人送上月球。 也就是說,再過幾年,我們就有望親眼見證新一輪登月。 希望NASA不會在這幾年裏又去搭建一個“攝影棚”來糊弄人,對吧?

月球上最令人矚目的資源:氦-3

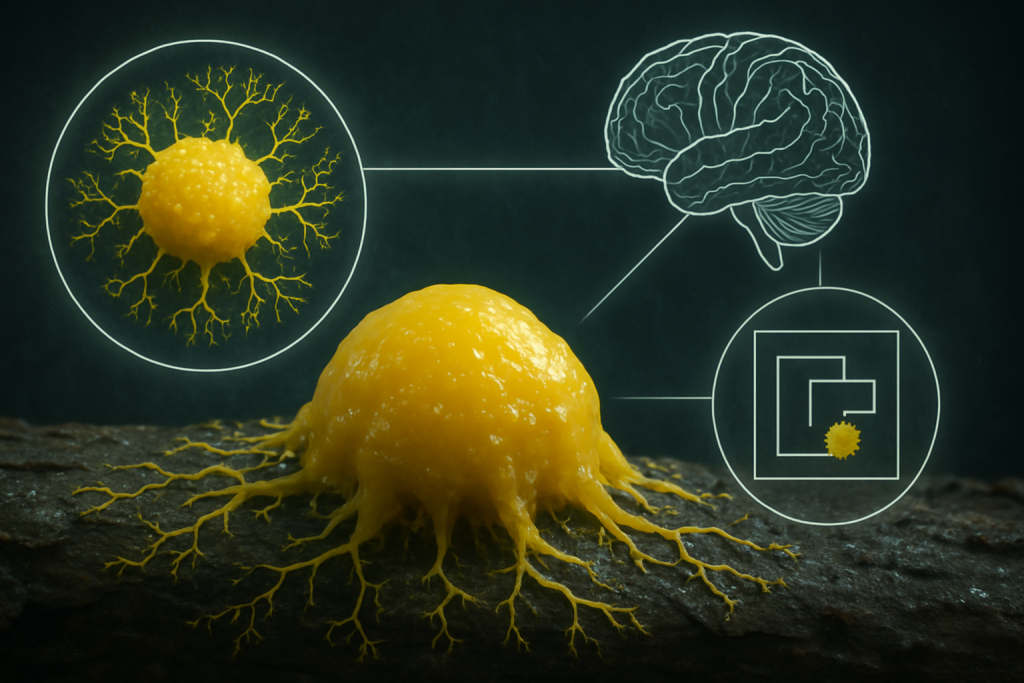

阿爾特彌斯計畫打算去月球開採資源,那月球上究竟有什麼? 首先就不得不提氦-3(He-3)。 它是一種核聚變燃料,原子核由2個質子和1個中子組成。 我們都知道,核能的利用主要分核裂變和核聚變。 當前核能電廠大多使用核裂變發電,核子弹也是核裂變。 不過裂變有放射性强、核廢料難處理等缺點,而核聚變相對更加清潔,被視為未來核能發展的主要方向。

雖然人類早已製造出氫彈(利用核聚變),但想要實現可控核聚變來穩定獲取能源,依舊處於初期階段。 現時主要採用氘和氚(氫的兩種同位素)進行核聚變,反應會產生氦-4和中子,並釋放大量能量。 問題在於,中子不帶電,難以用磁場約束,最終會猛烈轟擊反應堆內壁,不僅損耗嚴重,還生成放射性廢料。 如果換成氘和氦-3來進行核聚變,產物是氦-4和質子,兩者都帶電,能用磁場很好地約束,大大减少對裝置的破壞。 囙此,氦-3被視為下一代最理想的核聚變燃料。 然而地球上氦-3儲量極少,總共不足一噸,而月球由於沒有大氣層,長期受太陽風轟擊,月壤中積累了海量氦-3。 據估算,月球表面氦-3的儲量可能達到100萬噸,一旦用於發電,够全球使用一萬年。 有人甚至猜測,未來各國或許會為了爭奪月球氦-3而開戰,也有人說,人類歷史上第一個“萬億美元富豪”有可能誕生在月球採礦事業中。

至於人類大規模開發月球究竟是好事還是壞事,現時尚難定論。 但起碼,人類若真能在月球上建立基地並開採資源,很多關於月球的都市傳說和陰謀論,或許會就此落幕。