咱們今天的話題,要從南非海灘上那五條慘死的大白鯊說起。 在開普敦海域,有個海灣叫做福爾斯灣。 在福爾斯灣中,有一座小島名為海豹島。 從這個名字就能看出來,這裡幾乎是海豹的天堂。 小島面積大約只有兩公頃,沒有沙灘、土壤和植被,完全由花崗岩構成,光禿禿的不毛之地。 可偏偏就被海豹們看上了——最多的時候,島上甚至能聚集多達六萬多頭海豹。 六萬多頭海豹,對最愛吃海豹的大白鯊而言,簡直是天大的誘惑。

囙此,福爾斯灣也就順理成章地成了大白鯊的絕佳狩獵場。 它們肆無忌憚地捕殺海豹,大快朵頤之際,也為人類提供了觀賞大白鯊的絕佳機會。 每年,大量遊客會從世界各地趕到開普敦,鑽進特製的籠子裏潜入水下,只為一睹大白鯊的雄姿。 可以說,去福爾斯灣看大白鯊,已成為開普敦旅遊的傳統項目之一。

不過,好景不長。** 2017年**發生的一件事,徹底摧毀了當地原本興盛的“大白鯊旅遊業”。 當年5月,有人在開普敦的海灘上發現了一具大白鯊屍體。 若是說擱淺,這種事以前也確有先例,但這次明顯不同:那條大白鯊不僅已經死透,肚子還被切開了一個大口子。 更詭異的是,它的整個身體非常完整,唯獨肝臟不翼而飛。 更令人驚訝的是,僅在幾天之內,開普敦海域竟連續出現了五條同樣被“開膛破肚”、只剩肝臟消失的大白鯊。 這種情況在當地從未出現過,而且人們還發現,大白鯊的數量也急劇减少。 往年,開普敦海域大約會出現三百到五百頭大白鯊,可自從這幾起“大白鯊連環兇殺案”之後,開普敦海域的大白鯊幾乎就難覓踪迹了。 它們仿佛被嚇跑似的,集體消失得無影無蹤。 於是,當地引以為傲的大白鯊觀光項目也遭了滅頂之災。

一提到大白鯊,大家第一印象往往是兇殘、暴力、嗜殺成性。 在海洋裏,就算算不上真正的霸主,也基本沒什麼天敵。 誰能想到,這麼兇猛的大傢伙,居然會接二連三地慘遭虐殺? 更令人匪夷所思的是,當有成員被“欺負”後,其餘大白鯊竟然集體逃離這片海域。 究竟是誰幹的? 當地調查普遍認為,虐殺大白鯊的兇手就是被稱為“殺手鯨”的虎鯨。 作出這一判斷也不難:以往在開普敦海域很少見到虎鯨,但就在大白鯊頻遭毒手的那段時間裏,恰好有一群虎鯨在附近遊蕩。 雖然這五條大白鯊被殺的過程沒人親眼所見,但從“開膛破肚、直取肝臟”這典型的手法來看,幾乎可以肯定是虎鯨所為。

或許有人會問:既然大白鯊除了肚子上那道口子,其餘身體都很完整,怎麼沒留下搏鬥時的傷痕呢? 難道被虎鯨攻擊時,大白鯊毫無反抗? 至少也得是一場你死我活的惡戰之後,才會就範吧? 對此,科學家在長期觀察中,終於破解了虎鯨的“高招”。 就體型而言,虎鯨身長可達五到八米,大白鯊一般在四米左右; 虎鯨的牙齒可達十釐米長,約為大白鯊的兩倍。 論體型還是殺傷力,虎鯨都占絕對優勢,更別提它們通常群體行動。 三五頭虎鯨圍打一條大白鯊,從道理上說,直接撲上去亂咬一氣就能解决。 然而,對虎鯨來說,被大白鯊咬上一口都是“失誤”,它們要做到制服獵物的同時,自己毫髮無傷。

於是,虎鯨開發出一種獨特的戰術:它們發現大白鯊雖兇猛,但只要讓它肚皮朝上、倒轉過來,便會進入一種“强直狀態”,整個身體僵硬、不能動彈。 虎鯨會派出兩頭同伴,一上一下,從相反方向沖向大白鯊,通過擾動水流讓大白鯊失去平衡並翻轉過去。 一旦進入强直狀態,大白鯊就喪失了行動能力,時間一久還會因無法遊動換氣而窒息。 此時,虎鯨才咬開大白鯊的腹部,取走肝臟——既沒有任何風險,又能輕鬆享用最營養的部位。

從開普敦海灘上那幾具大白鯊的屍體看,肚皮被切開的口子並不大,但位置很精准,正好在肝臟部位。 就口子大小而言,虎鯨似乎沒辦法直接用嘴把肝臟整塊咬出來。 囙此,科學家推測,虎鯨應該是用某種巧妙方法“摳”出了肝臟,連周圍的腹部肉都懶得咬。

接下來又一個問題:為什麼虎鯨只吃大白鯊的肝臟,而對其它部位毫無興趣? 這事確實有點神奇。 人類早就知道,大白鯊的肝臟富含油脂且鮮嫩美味,是它們最營養的部位。 讓人驚歎的是,虎鯨竟然也懂這個道理,而且口味如此“挑剔”。 毫無疑問,讓大白鯊“强直”,再精准取其肝臟,這手段已相當高明。 但這僅僅是虎鯨眾多狩獵技巧之一,更誇張的還在後面。

虎鯨被認為是除人類之外,分佈範圍最廣的哺乳動物之一。 從南極到北極,從寒帶到熱帶,都能見到它們的身影。 由於生活區域不同,捕食目標不一樣,它們的捕獵習慣也各有特色:從鯡魚到藍鯨,幾乎都是虎鯨的獵物。 但有一點是相通的——不論捕什麼,它們總能讓你想到“智取”二字。 明明有强大體格,卻偏偏能靠腦子制勝,這就幾乎無解了。

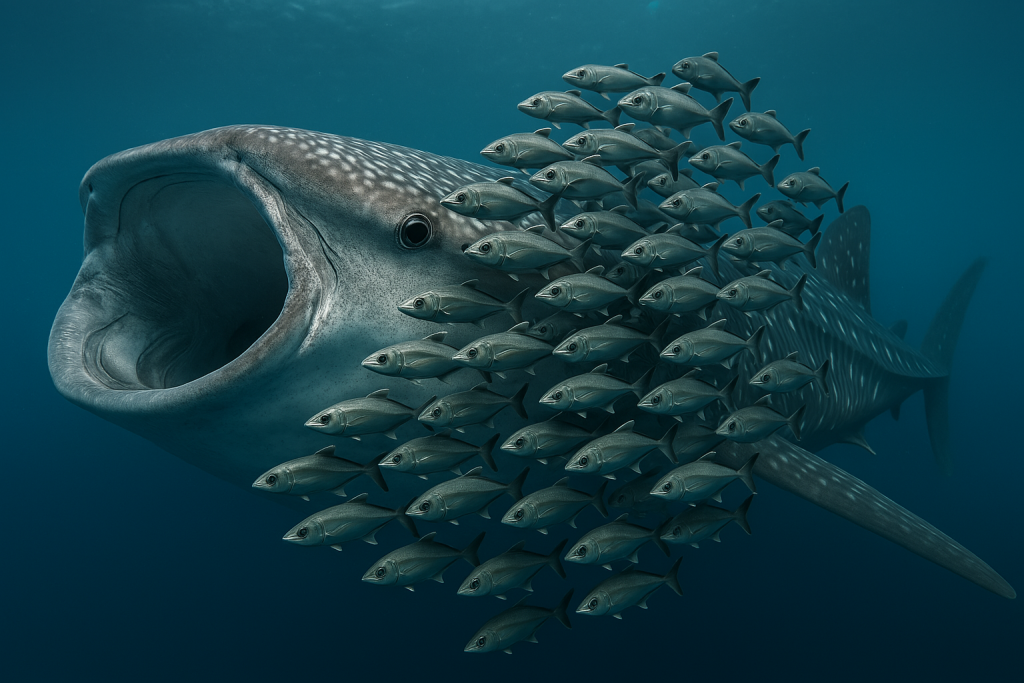

舉個例子,北大西洋挪威海域盛產鯡魚。 這些鯡魚最大的特點是喜歡成群結隊,成千上萬條聚在一起,場面十分壯觀。 這對虎鯨來說也極具誘惑。 然而,它們不會簡單地“張嘴沖進魚群”——那不是虎鯨的風格。 作為科技型獵手,虎鯨捕鯡魚時依舊展現團隊合作,絕不讓任何成員貿然衝擊魚群、把隊形沖散。 它們會先分散到魚群四周,發出叫聲恐嚇,讓魚群越擠越緊,形成一個極度密集的大團。 等到時機成熟,虎鯨們再通過叫聲發出訊號,所有同伴同時用尾巴猛拍水面,把更多鯡魚拍暈。 之後,便是輕鬆享用美餐,用最少體力換取最多收穫。 就算讓一個聰明的人類來替虎鯨們想辦法,估計也就是這個套路。 與獵殺大白鯊的“讓對方失能後再精確收割肝臟”如出一轍,虎鯨的大腦總能找到最佳方案。

虎鯨最著名的捕獵技巧,當屬充滿暴力美學、讓所有人都目瞪口呆的“沖灘捕獵”。 一頭七八米長、五六噸重的龐然大物,竟然冒著擱淺風險,把自己“拍”到岸上,去獵殺在沙灘上悠閒曬太陽的海豹。 對海豹來說,這幾乎是晴天霹靂:它們以為只要上岸就安全了,哪想到虎鯨根本不給活路——等回過神想逃時,可能已經進了虎鯨的嘴。 海豹可能還在納悶:“我都上岸了,你還不依不饒?就不怕回不去海裡嗎?”

實際上,因為沖灘捕獵而擱淺的虎鯨極為罕見。 科學家推測,虎鯨一方面天生靈活,看它們沖灘後那種來回扭動的身姿就知道“胖得靈活”; 另一方面,它們或許能熟練掌握潮汐規律。 一般會選擇剛要漲潮的時候沖灘,就算不小心沖過了頭,等潮水上漲,水位上來些許,就能順利回到大海。 所以說,“沖灘”看似冒險,其實大有門道。

除此之外,還有一些事例也證明虎鯨會利用潮汐。 比如在南大西洋福克蘭群島,科學家拍到過令人驚歎的一幕:海豹們躲到遠離海邊的淺灘上休息,以為這樣就能高枕無憂。 可漲潮時,淺灘上的溝渠被海水灌滿,虎鯨就能沿著溝渠偷偷“遊”到海豹面前。 科學家曾幸運地記錄下這樣一個畫面:一頭雌性虎鯨在漲潮時神不知鬼不覺地進入淺灘,並在退潮前成功叼走海豹回到大海。 對時間和水位的精准拿捏,可見一斑。 更有意思的是,一隻幼鯨全程緊跟其後,很明顯是一次“現場教學”。 海豹們就算逃到天涯海角,也躲不過虎鯨的“科技反覆運算”。

為了躲避虎鯨的窮追不捨,海豹也會嘗試鑽到浮冰上。 可虎鯨從來不會知難而退,而是見招拆招,靈活應變。 它們會先探出頭來觀察浮冰上海豹的位置,製定作戰計畫——比如製造海嘯:一頭虎鯨從遠處高速沖來,掀起大浪,試圖把海豹沖進水裏; 另一頭虎鯨則埋伏在水中,等待海豹掉下來。 不過,有時浮冰太大,或海豹平衡感太好,幾次大浪都沒能把它拍下水。 這時,虎鯨就會出動兩頭、三頭,甚至四頭一起猛衝。 場面震撼無比,讓人直呼壯觀,苦的只有海豹。

說起獵物,前面提到的大多是比虎鯨體型小的物種,如海豹、鯡魚、大白鯊。 但虎鯨可不僅欺負小傢伙:藍鯨、灰鯨這些龐然大物也在虎鯨的攻擊範圍之內。 只是因為體型差距過大,虎鯨也無法輕易制服它們,於是另一種我們似曾相識的戰術出現了:“持久戰+耗盡體力”。 有人曾拍到虎鯨追殺灰鯨的過程:虎鯨們整整追了兩個小時,直到灰鯨體力耗盡,它們才發動猛撞,準確攻擊灰鯨頭部,讓灰鯨癱瘓。 整個過程近乎完美地實現了“毫髮無傷”地捕獵。

為什麼說這種戰術“似曾相識”? 因為你可能會聯想到幾百萬年前的人類祖先在非洲大草原上用長途奔襲的管道耗盡獵物體力,再一擊致命。 這與虎鯨的戰術何其相似。

既然提到人類,就必須談談虎鯨和人類之間的真實故事。 據說在澳大利亞東南部海域,有一個被稱為“游泳部落”的群體,他們的圖騰正是虎鯨。 這個部落世代與虎鯨合作:虎鯨會幫他們驅趕魚群,還會幫忙捕獵其他大型鯨魚。 而成功捕鯨後,虎鯨只吃掉獵物的舌頭作為回報。 有一次,一名漁民落水,身旁突然出現一條鯊魚,形勢危急。 就在此時,一頭虎鯨出現了,不僅驅趕走鯊魚,還頂著漁民回到船邊,成功救下了他。

聽完這段故事,很多人也許會覺得不可思議:海洋裏的“冷血殺手”與人類能如此親近? 會不會只是這個部落的“特例”? 但更奇怪的是,縱觀人類有文字記錄以來,從未出現過野生虎鯨殺死人類的案例。 極少數虎鯨襲擊船隻或導致人員受傷的事件,也無法確定是惡意攻擊還是出於嬉戲打鬧。 要知道,以虎鯨的攻擊力,如果是想惡意下手,不可能沒有致死記錄。 事實上,在野生環境中,虎鯨對人類表現出了極高的“友善度”,不少潛水夫可以在沒有防護籠的情况下與虎鯨近距離接觸,甚至能拍到和虎鯨嬉戲玩耍、彼此親密互動的畫面。 每次看到這些鏡頭,我總會產生一種感覺:虎鯨似乎在主動跟人類交流,仿佛它們已經覺察到人類是一種能够溝通的存在。

然而,在海洋館中被圈養的虎鯨,卻屢屢傳出攻擊飼養員的事件。 自從人類在上世紀70年代開始圈養虎鯨的這五十多年間,至少已發生過三十多起虎鯨傷人的記錄,造成至少六名飼養員死亡。 問題來了:為什麼在野外它們從未致人死亡,而一旦被圈養,卻會對人類痛下殺手? 答案或許只有一個:虎鯨無法接受被人類“踩在脚下”的感覺。 當它們發現自己只不過是供人取樂的“玩物”時,就算是朝夕相處、看似最親密的飼養員,也難逃被攻擊的命運。

可見,這位海洋中的“冷酷殺手”似乎並沒有我們想像得那麼簡單。 或許我們能從虎鯨族群內部與它們的大腦結構中找些線索。 一直以來,我們都把它們稱作虎鯨——實際上,虎鯨是齒鯨亞目、海豚科的一員。 叫它鯨也行,稱它海豚也不錯。 虎鯨又稱“逆戟鯨”,最顯著的特徵就是它身上黑白相間的花紋及高聳的背鰭:雌性背鰭較矮且向後傾斜; 雄性背鰭又高又直,可達1.8米,是所有動物中最高的背鰭。

前面說到虎鯨在面對不同獵物時,總能找出最佳的捕獵方案,要想辦到這一點,需要一個極其出色的大腦。 虎鯨的大腦是動物王國中第二大(僅次於體型大十倍的抹香鯨),但不僅僅是腦容量驚人——它們大腦皮層的褶皺也相當複雜。 有個衡量褶皺程度的名額稱為“Gyrification Index(GI)”,人類的GI約為2.2,虎鯨竟然高達5.7,堪稱“變態級別”。 除此之外,虎鯨大腦裏還有兩個區域格外發達:海馬體和杏仁體。 海馬體負責記憶和空間定位,對捕獵而言至關重要; 杏仁體則與自我意識和情緒表達有關。 這或許能解釋為何它們有時對人類極為友善,有時卻會在圈養環境中爆發攻擊。

虎鯨的情感還體現在它們對親情的重視上。 和人類一樣,虎鯨是典型的母系氏族,一輩子都跟著老母親生活。 雄性虎鯨雖然會到別的鯨群交配,但完事之後仍會回到自己母系這邊,而交配產下的幼鯨則由雌鯨所在群體撫養。 雌虎鯨平均壽命約50歲,最長甚至可達90至100歲,常常能出現“四世同堂”的場面。 鯨群由最長壽、經驗最豐富的老祖母領導,負責接生、撫養幼鯨、教授捕獵技巧。 等老祖母去世後,就由她的女兒繼任。 可以說,虎鯨對親情的重視程度一點也不比人類差。

除了親情,它們還有一個特質足以讓我們自歎不如。 海洋學家海克·韋斯特是一比特長期研究虎鯨行為的專家。 他在挪威海域觀察時,注意到一頭名為“小矮胖”的雌虎鯨。 六年前,“小矮胖”被撞斷了尾鰭,喪失了捕獵能力。 它的母親去世後,“小矮胖”幾乎走投無路,最終被另一個鯨群收留。 韋斯特博士一直擔心它的狀況,有一次拍攝到鯨群圍捕鯡魚的畫面:虎鯨們把鯡魚群圍到一起後,各自分散到周圍,等待時機。 因為尾鰭受傷,“小矮胖”跟在同伴身邊無法出擊。 就在這時,他拍到了感人的一幕:一頭同伴叼回一條約30釐米長的鯡魚,本可以一口吞下,但它卻把魚咬成兩半,一半給“小矮胖”,一半自己吃。

看到這一幕,韋斯特博士才放下心來。 其實,那頭同伴完全可以把整條鯡魚都讓給“小矮胖”,然後自己再去捕一條,可它偏偏選擇“一魚兩吃”,似乎就是在享受分享的過程。

由此看來,捕獵時有勇有謀,對家人和同伴又有情有義,虎鯨的行為絕非單純的“海洋殺手”能概括。 再聯想到它們對人類非同尋常的態度,說不定虎鯨早就覺察到了——人類也是具備智慧的物種。

以上,就是一頭對大白鯊冷酷嗜血、卻對人類時常友善的“終極捕食者”——虎鯨的故事。 它們的智謀、情感與社會結構,遠比我們想像得更豐富。 也許有朝一日,我們會真正瞭解到,虎鯨和人類之間的關係,並不只是一方在水下一方在陸地上的簡單對立,也不只是動物世界裏“誰吃誰”的食物鏈那麼單調。 或許,它們早已在某種層面上,將我們視作“可以交流的夥伴”了。