全世界都欠他一句“謝謝”!

讓我們從舉世矚目的萬國工業博覽會說起。 1851年,英國維多利亞女王為展示工業革命的輝煌成果,决定舉辦一場面向全球的展會,這便是第一届世博會——萬國工業博覽會。 當時,女王的丈夫阿爾伯特親王親自主持籌辦,使得展會無論是展館、展品,還是參展人員,都代表了全世界的最高水准。

以展館為例,享有盛名的水晶宮正是為這次博覽會而設計建造的。 而水晶宮的設計者並非外人,而是約瑟夫·帕克斯頓爵士。 相信很多人對這位傳奇人物印象頗深,因為他曾在查茨沃斯莊園為卡文迪許公爵種植香蕉。 他的兩個舉世聞名的成就,一個便是香蕉,另一個便是為世人所矚目的萬國博覽會水晶宮。 此外,博覽會上展示的其它展品也代表了當時世界的最高成就——例如當時世界上最大鑽石“光之山”曾以186克拉之姿驚豔亮相。 雖然切割工藝不盡人意引得眾人議論紛紛,阿爾伯特親王一怒之下又請人重新切割,結果成了108克拉,任性中顯露出一絲精益求精的精神。

不僅如此,博覽會上還有眾多工業產品吸引了各界名流前來觀摩,如薩繆爾·科爾特發明的左輪橡膠、第一代傳真機、最新型天文望遠鏡等應有盡有。 達爾文、馬克思、法拉第以及眾多以布朗特和狄更斯為首的文學家都親臨現場,共同見證了這一世界級的盛會。 而在眾多新發明中,真正改變世界命運的發明卻來自一比特美國發明家——他便是固特异,其發明的硫化橡膠榮獲萬國工業博覽會最高獎章,使得原本有著致命缺陷、派不上大用場的橡膠,華麗轉身成為人類不可或缺的寶貴資源。

橡膠的起源與變革

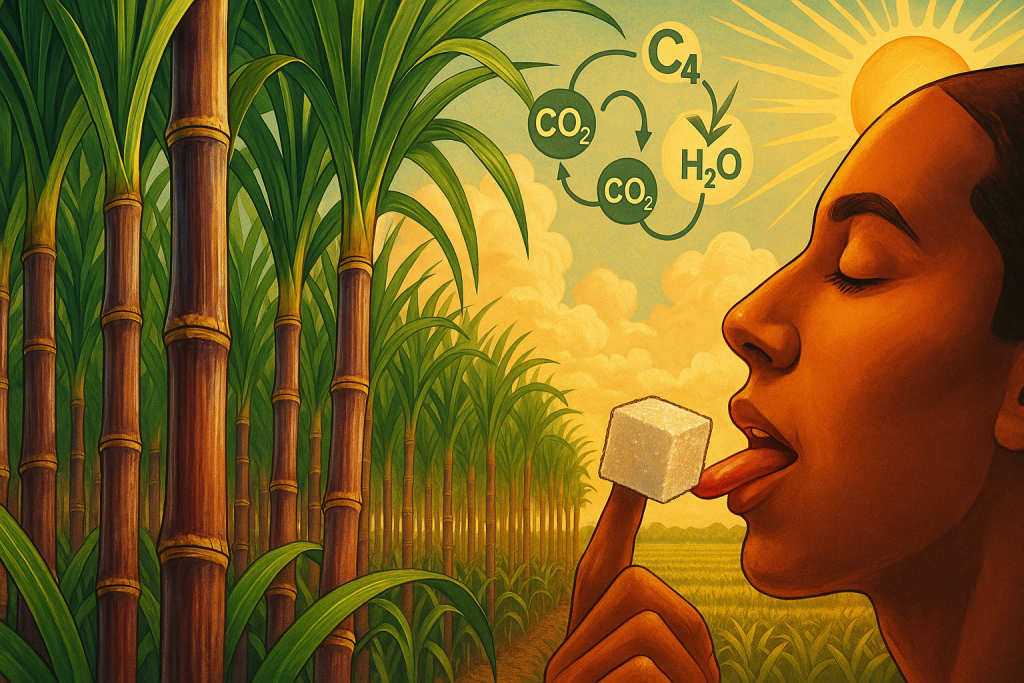

固特异如何將腐朽變為神奇? 故事要從橡膠的起源講起。 十五世紀,哥倫布的船隊發現美洲大陸,在一次航行中,他抵達海地島,觀察到當地人玩一種富有彈性的球遊戲。 當地人利用掛在牆上的圓環計算得分,而這種彈性十足的球正是由當地的橡膠製成。 最初,當地人將橡膠稱作“卡烏喬”,意為“樹的眼淚”,因為他們砍樹時流出的乳汁便是這種資料。 美洲人除了用橡膠製作球之外,還將其塗抹在衣服上,經過烘乾後便能防水; 同樣的方法還被應用於製作防水靴子,對常年降雨的熱帶雨林地區而言無疑是一大巧思。

哥倫布在1496年就已知曉這種資料,但他當時更關注美洲大陸上金銀礦藏,橡膠便繼續默默存在於南美熱帶雨林中。 直至1736年,法國科學家康達明造訪美洲後,才將橡膠帶回歐洲。 歐洲人很快仿效印第安人,將橡膠用於雨衣製造等實際用途,隨後市場上出現了橡膠墊、橡膠管等日用品,但應用範圍依然有限。

命運轉折:固特异的探索與突破

時至1823年,第一批雨鞋開始出口,橡膠逐漸引起全球關注。 正是在這一背景下,改變固特异命運的時刻悄然而至。 固特异原本經營一家五金店,主營農具和紐扣等產品,生意雖還不錯,卻因盲目擴張與失誤投資而負債累累。 在此緊要關頭,橡膠的新聞頻頻出現在各大報紙上,固特异憑藉敏銳的嗅覺捕捉到了這股新風口。

他仔細查閱關於橡膠的各類報導,發現一家大公司的橡膠管產品工藝欠佳,便依託自己多年的製造業經驗進行了改良,生產出一批經過改進的橡膠管。 儘管初期採購經理表示認可,但經過長達一年的測試後,產品問題暴露——那些橡膠管在溫度變化時出現了脆裂的現象。 面對幾千美元的巨大損失,固特异深感憤怒,决心徹底改良橡膠配方。

負債累累的固特异無力再籌資研發,甚至不得不賣掉房產以購買原材料。 儘管他並非科學家,改良橡膠的過程主要靠反復試驗:酸、堿、烟灰、石灰等各種他能想到的資料都被拿來試驗,儘管這些實驗經常伴隨著不明有毒氣體的侵襲而令身體每況愈下,他依然堅持不懈。 就這樣,在歷經五年的漫長探索後,1839年,固特异在一次意外中將橡膠與硫磺混合時,不慎將容器翻倒,使得兩者倒入滾燙的鍋中。 按理說,橡膠遇熱必然融化,卻出人意料地變得更加堅固和富有韌性。

固特异迅速以硫磺作為主料,加以加熱處理,經過一系列反復試驗,最終開發出最早的硫化橡膠配方,並於1844年獲得發明專利。 這一偉大發明原本預示著他人生的輝煌轉折,但命運似乎總愛捉弄人。 儘管固特异斬獲了專利,專利權很快便遭到侵權,而相關訴訟既耗時又耗財,到他59歲病逝之時,負債依然未能清償。 1851年萬國工業博覽會成為他最後的高光時刻。

橡膠:改變世界的隱形力量

固特异以巨大的個人犧牲改良橡膠科技,使得橡膠這一原本致命缺陷的資料成為各行各業的必需品。 沒有汽車輪胎,就沒有高效的交通運輸; 沒有傳動皮帶,機械動力便難以傳遞; 沒有橡膠密封圈、氣動和液壓裝置,很多機械設備也無法正常運轉; 沒有橡膠緩衝墊,那些震動劇烈的機器早已崩潰。 橡膠與鋼鐵和化石燃料一道,成為人類工業化過程中不可或缺的重要原材料。 固特异的發明不僅讓橡膠獲得了更多應用,也推動了全球橡膠需求的暴漲。

在當時,擁有橡膠樹的地區便意味著財富。 南美洲熱帶雨林,尤其是亞馬遜地區,由於橡膠資源的壟斷而迅速崛起。 巴西的瑪瑙斯便是這樣一個小城,一夜之間成為南美最繁華的大都市,被譽為“橡膠之城”。 當時,瑪瑙斯遍地橡膠大亨,有人乘遊艇遊弋於亞馬遜河,有人豪奢至在別墅中養獅子,還有人竟用香檳為愛馬洗澡。 著名的亞馬遜劇院便是在1880年建設,耗資一千萬美元,其大理石、玻璃和水晶均由歐洲遠道而來,奢華程度可見一斑。

然而,正當南美地區佔據橡膠市場之際,1876年的一樁盜竊案徹底改變了全球的格局。 受英國政府委託的“橡膠盜賊”威克漢姆,在巴西秘密竊取了橡膠樹種子。 英國政府按每千顆種子十英鎊的價格雇用了他,威克漢姆最終收集了七萬多顆種子,私運回英國。 此舉使得英國人得以在斯里蘭卡、馬來西亞等殖民地大規模種植橡膠樹,不久後橡膠價格一路下跌,南美洲的橡膠壟斷地位瞬間瓦解。 瑪瑙斯由此一蹶不振,許多人認為,威克漢姆偷走的遠不止是橡膠樹種子,而是整個南美經濟的未來。

南美地區的橡膠種植園在接下來的日子裏又接連遭受打擊——一種類似香蕉枯萎病的真菌“危環菌”橫行於種植園,幾乎摧毀了所有橡膠樹。 這一連串的災難,使南美洲基本退出了橡膠產業,而東南亞迅速崛起成為新的橡膠壟斷者。

1903年,亨利·福特創立福特汽車公司,二十多年後,其產業遍及密歇根州,幾乎實現了所有原材料的自產,自然而然地唯獨橡膠還需從亞洲進口。 福特對此深感不滿,認為橡膠樹本屬於南美,為此他斥資兩千萬美元(相當於現今約三億美元),在亞馬遜地區大舉砍伐熱帶雨林,建立了世界上最大的橡膠種植園“福特蘭蒂亞”,試圖重振橡膠之夢。 可惜天不遂人願,幾年後,致命的枯葉病侵襲其種植園,使得幾乎所有橡膠樹紛紛凋零。 福特的豪賭不僅以失敗告終,還成為人們茶餘飯後的諷刺之談——“你花了兩千萬美元,造了一個真菌培養箱!”

此後,儘管眾多植物學家嘗試培育對抗危環菌的新品種,重振南美橡膠產業,但始終未果,東南亞依舊牢牢掌控著全球橡膠市場。

戰爭催生的合成橡膠革命

1941年12月,珍珠港事件爆發,美國正式對日宣戰。 然而,當時日本已控制了東南亞的主要橡膠產區,全球95%的橡膠幾乎全部被截留。 面對戰時緊急需求:每輛坦克需半噸橡膠、每艘軍艦需兩萬個橡膠零件以及大量電纜橡膠包裹的局面,美國的橡膠儲備根本無法支撐戰爭物資。 美國政府迅速採取措施,珍珠港事件發生僅四天,就宣佈嚴格限制非戰爭必需品中橡膠的使用; 橡膠玩具、雨衣雨鞋等產品紛紛停產; 汽車限行、輪胎磨損也被嚴格控制,甚至全國開展了史上最大規模的廢品橡膠回收運動,連羅斯福總統的寵物狗的橡膠玩具也不例外。

在這種局面下,單靠節約和回收無法根本解决問題,新橡膠來源的需求迫在眉睫。 早在二戰前,合成橡膠已開始受到研究關注,但由於當時合成橡膠的效能遠遜於天然橡膠,加上供應一直充足,故未受到重視。 如今,在日本封鎖天然橡膠後,全國化學家全力攻關,不到幾年時間,市面上便湧現出十幾種合成橡膠產品,雖然效能略遜一籌,但足以讓美國挺過難關。 戰後,合成橡膠逐漸佔據市場60%的份額,但由於在飛機、輪胎、重型卡車、醫用手套和安全套等關鍵領域,天然橡膠的强度與柔韌性依然不可替代,亞洲的橡膠種植園依然舉足輕重。

亞洲橡膠種植:基礎與危機

在亞洲,橡膠種植依舊繁忙且富有挑戰性。 膠農們每天淩晨便起身,趁著太陽升起前的高濕度開始采割。 由於每棵橡膠樹的產量有限,只有大規模種植才能確保生計。 隨著全球對橡膠需求的激增,采膠面積不斷擴大,與香蕉和咖啡產業發展相似,現代亞洲橡膠種植園幾乎全部種植單一品種——曾在南美被危環菌摧毀的巴西橡膠樹。

這種單一品種的大面積種植導致基因多樣性嚴重缺乏,植物學家紛紛警告:只要有人將危環菌引入東南亞橡膠園,就可能對全球經濟造成重創。 雖然人類為了發展不斷破壞地球環境,表面上顯得無比强大,但大自然總有辦法讓我們為貪婪買單。