我們今天來聊聊一個耐人尋味的話題——冰川在地球歷史上的真實角色。 很多人習慣於認為兩極永遠冰封,但事實上,地球在其生命週期中約有85%的時間並無大面積冰川覆蓋,南北極亦不例外。 常態的地球其實是不帶那抹潔白的,而我們之所以如此印象深刻,僅僅是因為人類歷史恰處在這個冰川期中。

概念辨析:冰川期、冰期與漸冰期

在討論之前,先澄清幾個常見而容易混淆的概念:大冰期、冰期、漸冰期、冰川期及冰河期。 表面看似指涉相同現象,實則各有側重。

- 冰川期指的是地球上存在大面積永久冰川的漫長時期。 例如,現今南極洲和格陵蘭島皆被廣闊冰層覆蓋,囙此我們正處於一場真正的冰川期中,其時間尺度可達數千萬甚至數億年。

- 冰期與漸冰期則是冰川期內部的子階段,它們大致以十萬年為週期交替出現:冰期時冰川面積擴張,有時甚至延伸至赤道附近; 而在漸冰期,冰川則僅局限於高緯度地區。 儘管夏季酷熱,我們從冰川學角度來看,地球其實一直處在冰河世紀的狀態。 這不免讓人聯想到蓋亞假說:如果把地球視作一個活著的生命體,冰川期便仿佛是蓋亞發燒時的“感冒”現象。

蓋亞的“感冒”史

沿著這一思路,讓我們回顧一下蓋亞(地球)自誕生以來經歷的“感冒”歷程:

- 第一次感冒:約29億年前,正值蓋亞“十七歲”,這場感冒持續了一億年。

- 第二次感冒:發生在約22億歲時(距今24億年前),由大氧化事件——亦稱氧化災變——引發,此次病情嚴重,耗時三億年方才恢復。

此後,蓋亞經歷了長達14億年的相對平靜,直到其三十九億歲時(距今7.2億年前)再次遭遇重病,雖僅持續0.8億年,但其影響極其深遠。 據地質研究,當時地球甚至赤道地區均被冰雪覆蓋,猶如一個巨大的雪球。 病癒後,蓋亞步入了四十億歲的階段,正如人到了四十歲後的身體機能逐漸下滑,蓋亞也開始頻繁“感冒”。

自5.4億年前寒武紀生命大爆發以來,地球生物多樣性顯著提升,但蓋亞仍每隔一至兩億年“感冒”一次,過去五億年中便經歷了三次。 由此引發一個疑問:究竟怎樣的狀態才是地球真正的平衡? 而人類在其中,又是否肩負著獨特的使命呢? 解答這些問題,首先需要探討驅使地球氣候忽冷忽熱的根本原因。

溫室氣體與碳迴圈的關鍵作用

地球氣候的波動,首要原因在於大氣中溫室氣體的含量。 正如我們在討論碳迴圈時所瞭解的:

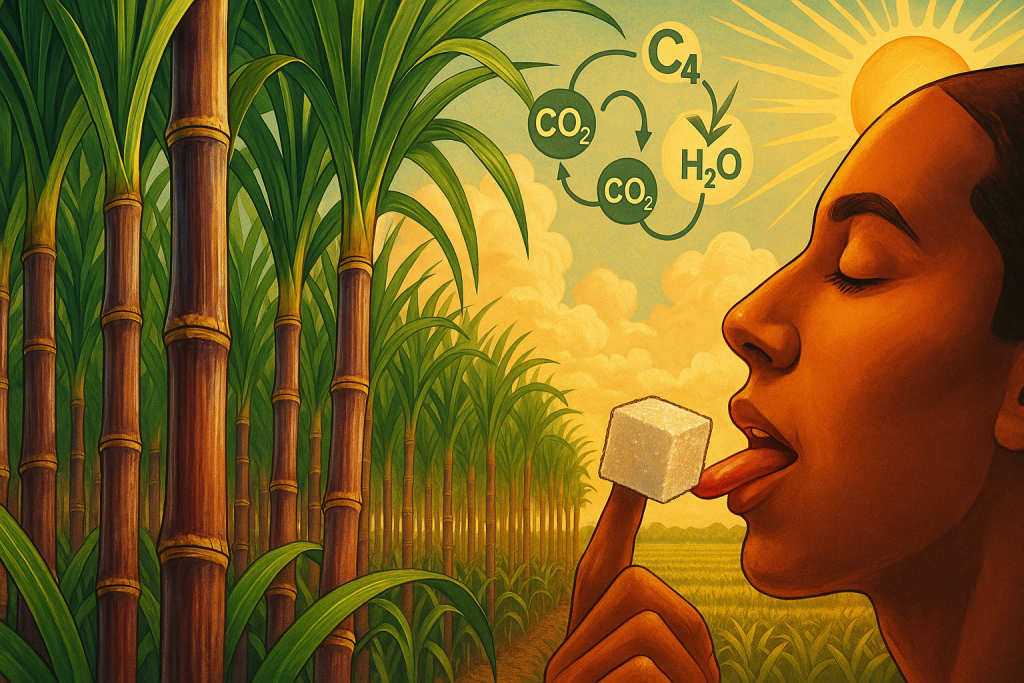

- 生物圈碳迴圈中,植物通過光合作用吸收二氧化碳,將碳固定為有機物; 動物攝取植物後,再通過分解與呼吸釋放二氧化碳。

-此外,動物遺骸經過長期埋藏,部分碳被鎖定於地層中,待火山噴發等地質事件發生時,又重新釋放到大氣中,構成了深層碳迴圈。

約24億年前的大氧化事件正是因大氣中二氧化碳稀缺、氧氣過剩而引發的,觸發了第二次冰川期; 3.6億年前的冰川期也與陸生植物大規模光合作用有關,大量二氧化碳被消耗,氣溫下降,從而促使高緯度地區形成冰川。 白色冰川反射大量太陽光,進一步削弱地球吸熱,加速降溫,冰川面積不斷擴大,最終進入冰川期。

溫室效應:驅散冰封的希望

地球若想擺脫冰川期,關鍵在於溫室效應的作用。 整顆星球冰封時,陸地生物圈陷於停頓,光合作用大幅减弱,二氧化碳吸收能力下降。 此時,火山噴發等地質活動釋放出的二氧化碳不斷在大氣中積累,溫室效應逐漸加强,最終使地球解凍。 這正體現了“開源節流”:破壞植被减少吸收,同時新增二氧化碳排放。

早在1920年代,塞塞維亞的科學家米蘭科維奇便提出,通過地球軌道的偏心率、自轉軸傾角和進動等週期性變化,解釋冰川期現象。 雖然其理論最初未獲重視,待後來地質學家採集到確鑿證據後,發現其預估的冰期時間與實際吻合,才在1976年得以發表。 需要指出的是,米蘭科維奇迴圈主要解釋數萬年至數十萬年週期的冰期與漸冰期,而對於數千萬至數億年的冰川期,則不在其討論範疇內。 利用這一理論,科學家不僅能精確回溯過去幾次冰期的時段,還預測下一次冰期可能在1500年後到來——當然,這一估計假設人類未介入的自然狀態下成立,因為板塊運動對全球洋流與氣流的調節作用同樣重大。

洋流、板塊運動與冰川期的形成

試想,若全球大洋無阻隔,暖洋流便可暢通無阻地將赤道暖水輸送至兩極,極地則不易結冰; 而若大陸分佈阻斷洋流,則暖流無法抵達極地,從而易引發冰川期。 現今北極正被歐亞與美洲大陸包圍,僅有狹窄通道通向大洋; 而南極洲自盤古大陸解體後一路南漂,約2300萬年前與南美洲徹底分離,形成了德雷克海峽,從而建立起獨特的南極環流,將南極洲與暖水隔絕,冰川由此不斷擴展,原有生態系統最終被徹底冰封。

另一方面,約四千萬年前喜馬拉雅造山運動對全球氣候產生了深遠影響。 印度板塊不斷向北擠壓歐亞板塊,抬升出青藏高原和喜馬拉雅山脈。 這不僅使得原本沿海的區域轉化為內陸高原,而且由於新鮮岩石的大量暴露,經風化反應消耗了大氣中的二氧化碳,溫室氣體濃度顯著下降,從而推動了全球降溫,成為冰川期拉開序幕的重要原因。

人類的雙重角色:拯救與毀滅

既然冰川期的結束依賴於溫室效應增强,實際上正是依靠二氧化碳的大量釋放來實現。 觀察蓋亞前五次“感冒”的模式可知,首先是冰川覆蓋减少了植物光合作用,隨後火山噴發釋放的二氧化碳逐步集結,觸發溫室效應使地球復蘇。 放到今天,不正是人類通過破壞植被和大量排放二氧化碳所做的事情嗎? 與自然界中需耗上百萬年的行程相比,人類只用一萬年的時間便能初步見效; 在二氧化碳排放上,人類更是以極快的速度燃燒石油、瓦斯和煤炭。 結果,現時地球上永久冰川已經開始融化,似乎正在朝著“治好蓋亞感冒”的方向邁進。

然而,雖然人類活動似乎在幫助地球走出冰川期,但其後果卻同樣不容小覷。 若永久冰川全面融化,海平面預計將上升約70米,這將對沿海城市構成毀滅性打擊; 喜馬拉雅冰川若全部消融,也可能引發巨大洪水,直接威脅人類安全。

此外,即便人類不刻意“治感冒”,在當前經濟發展階段下,大量碳排放已成必然。 極地永久凍土融化,還會導致深藏其中的植物遺骸被微生物分解,進一步釋放二氧化碳和甲烷,形成一個不可逆的正回饋升溫過程。 正如此前討論的火星升溫計畫,一旦啟動,這種反應便難以遏制。

不過,從積極的一面看,永久冰川的融化或許能揭示人類未知的秘密。 比如,在北極凍土中發現了凍結的猛獁象,為利用克隆技術復活遠古生物提供了可能; 而南極洲,在1.6億年前還是溫暖濕潤、生機盎然的大陸,其冰層下可能埋藏著遠超猛獁象的巨大秘密。

這篇文章通過科學歷史的長河,串聯起冰川期的形成、消解以及人類對地球氣候影響的雙重角色。 無論是助力蓋亞“治癒感冒”還是引發新的環境災難,人類的未來無疑與地球命運緊密相連。