帶魚幾乎是家家餐桌的常客——紅燒、油炸、椒鹽,怎麼做都下飯,刺又少,吃起來極省心。 可一味惦記著“怎麼吃”多少有些失禮,因為它們在大海裏同樣身懷傳奇,甚至能與怪獸級深海生物扯上關係。 今天,就讓我們從日常帶魚聊起,一路探進深海,看看那條體長可達十餘米、號稱“地震魚”的皇帶魚(又稱帝王帶魚、皇帶帶魚)究竟有多魔幻。

1. “刀光”乍現:活帶魚的金屬魅力

帶魚又叫刀魚,無論中文、英文還是日語、韓語都有“刀”這一別稱。 要想體會它“刀光”般的氣場,得看活體:潜水燈掃過,它們銀亮的皮膚像鍍了一層金屬漆,一遊而過便閃出電影特效般的寒光。 舊時有人用帶魚的銀粉偽造珍珠,正得益於這層光澤。

可惜帶魚一旦被網具刮蹭,銀粉就會脫落; 死亡後金屬色迅速轉暗,攤位上的帶魚也就少了幾分顏值。

2. 一柄“直刀”的詭異泳姿

許多人以為帶魚會像鰻魚那樣扭身遊動,事實恰好相反——它們除了轉彎幾乎一直繃得筆直,真像把插在水裏的長刀。 原因在於它們沒有腹鰭和尾鰭,胸鰭又小得可憐,唯獨背鰭异常發達,從頭一直延伸到尾端; 輕輕扇動背鰭即可前進,動作比全身擺動的鰻魚省力得多。 日本囙此稱帶魚為「タチウオ」(タチ=站立,ウオ=魚),字面意思就是“站著的魚”。

3. “千本刀”——帶魚的縱列睡姿

2014 年洪都拉斯海域曾拍到一條帶魚像寶劍般垂直懸停、緩緩下沉,尾尖觸底又彈回原位——原來它在“站著睡覺”。 漁民傳說見過上千條帶魚並排休息,如萬把菜刀齊刷刷立在水中,閃爍寒光,場面震撼。

這姿勢既省力又隱蔽:從正上方或正下方幾乎看不見它們; 連聲呐也難以捕捉這種“薄片”訊號,帶魚由此獲得“幽靈魚”的綽號。

4. 偷襲高手:仰攻與晝夜垂直遷移

帶魚是肉食性掠食者,獠牙尖銳雜亂,專咬小魚、蝦乃至小魷魚。 它們晝伏夜出:白天從兩三百米深處上浮至較淺海域,在下方悄悄仰望獵物,蓄力後瞬間衝刺; 若獵物够大,先用獠牙撕碎再吞食。 與紅寶魷魚白天深潜、夜間上浮的模式正好相反。

不幸的是,這個“白天上浮”的習性被人類捕捉網具精准利用,成為帶魚的最大天敵。 所幸帶魚終年可繁殖,3‑5 天孵化,1‑2 歲即成熟,種群暫時安全,東亞吃貨們不必太擔心斷供。

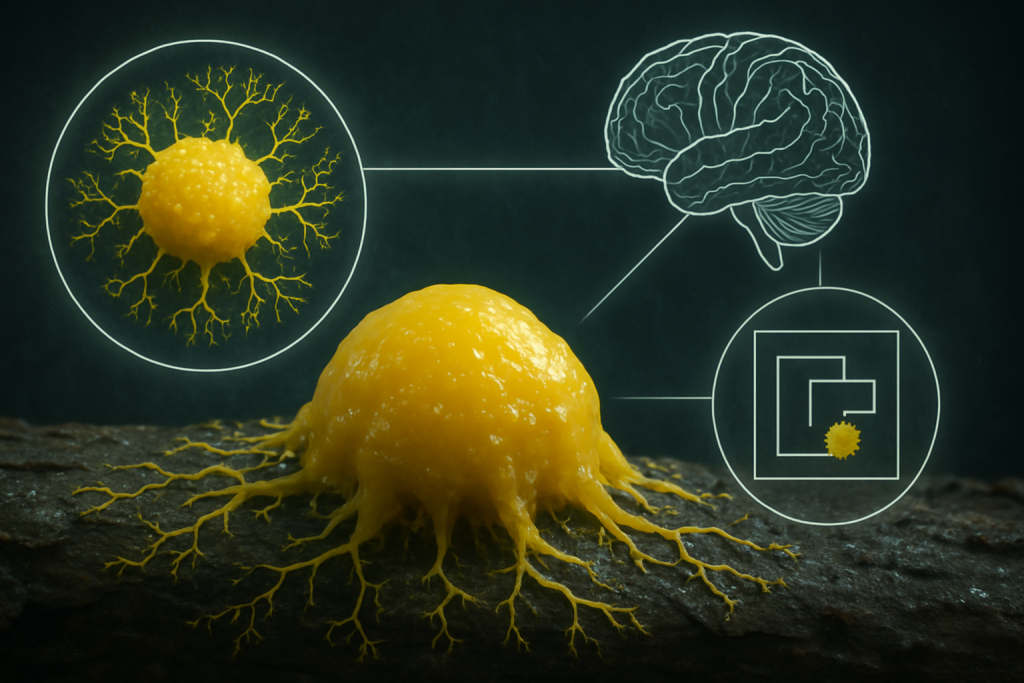

5. 深海巨物登場:皇帶魚

市場上常見帶魚不過一米出頭,兩米已稱大麦克。 然而1996 年美國加州海灘那張轟動全球的照片——15 名大漢合力抬起一條7.0 米長的巨大帶狀魚——讓世人首次直觀感受皇帶魚的尺寸震撼。 根據深海目擊與殘骸推算,它們可超過10 米,是已知最長的硬骨魚。

皇帶魚與帶魚分屬不同目:帶魚為鯖形目(昔歸鱸形目)刀鳚科,皇帶魚則是輻鰭綱麗魚目皇帶魚科成員,親緣並不接近。

6. 魔幻外形:龍宮信使

皇帶魚背鰭自頭貫尾卻呈豔紅色,頭頂背鰭尤為延長,宛如燃燒鬃毛或皇冠; 兩根細長的腹鰭平展似槳,配上銀白長軀,華麗得不可思議。 正因如此,日語稱其「リュウグウノツカイ」(龍宮使者); 在歐洲,它又被誤稱“king of herrings”或“king of flying fish”,並與海蛇形怪傳說相互勾連。

7. “地震魚”謎案

皇帶魚棲息於200–1000 米深海,偶爾漂至淺海或擱淺被視作異象,人們遂將其與地震預兆聯想。

2019 年日本東海大學統計媒體報導後發現,皇帶魚目擊與地震並無顯著相關性; 而大多數擱淺個體已經衰弱或瀕死。 曾有皇帶魚在岸邊反復側身蠕動、似乎刻意“自殺”上岸; 也有水族館將其救活展示,數小時便死亡。 與其說它們預知地震,不如說淺海出現往往是生命走到盡頭。

8. 斷尾求生——深海版“壁虎斷尾”

深潜器多次拍到尾部整齊截斷的皇帶魚。 既無撕咬痕,也在相近位置斷裂,科學家推測這是一種自殘式逃生:遇敵時折尾誘敵、爭取逃命,但尾部無法再生,長度永失。 對它們而言,“够長”遠不如“活下去”重要。

9. “帝王”不好吃

別看名字帶個“帶魚”,皇帶魚口感與味道都不討喜:肉質凝膠化、缺乏嚼勁且寡淡,油炸、椒鹽甚至做成刺身都“差點意思”。 論美食内容,它遠不如普通帶魚; 倒是那份神秘與華麗,更值得讓它繼續在深海維持“龍宮信使”的身影。

從餐桌常客到深海巨靈,帶魚與皇帶魚雖同樣銀鱗閃閃,卻走出截然不同的生存道路:一個化作“千本刀”隱匿淺海,一個披著紅鬃在暗藍深淵吟遊。 下一次你端起那盤香噴噴的紅燒帶魚,不妨想起遠方海底那位十幾米長、頭戴紅冠的龍宮使者——大海的故事,永遠比味蕾更遼闊。