咱們今天要聊的“動物”,就是我們人類。 嚴格按生物分類來看,人類屬於哺乳綱、靈長目、人科、人屬。 這個屬裏曾經有過好幾種“人”,如今只剩下智人一種,所以現在提到的人類,一般指的就是智人。

人類的食性極其廣泛,無論是動物、植物,還是真菌,甚至腐爛的食物都能吃,適應力驚人。 野外生存的早期人群平均壽命不過30~40歲,圈養或現代社會中則可活到70歲以上,甚至有百歲老人,是靈長類中壽命最長的一支。 此外,人類位居食物鏈頂端,幾乎沒有天敵,種群數量難以控制。 現時分佈遍及地球各大洲,近地軌道上也有我們的身影,總人口超過80億,不但堪稱“優勢物種”,更是當之無愧的地球霸主。 從智人誕生算起,也就40萬年左右,就稱霸世界,實在令人歎為觀止。

那麼,是什麼讓人類脫穎而出? 最廣為人知的兩大法寶,就是直立行走——解放雙手,以及大腦飛速進化。 其實在智人出現之前,約200萬年前,其他人屬物種的大腦容量就已經顯著增大,幾乎是原先的三倍,但體型變化不大。 這種爆發式的腦容量增長,帶來了製造工具與武器的能力,對動物界來說簡直是“作弊模式”:雙手拿武器,大幅提升了捕獵與防禦的實力,改寫了在人類食物鏈中的地位。

然而,武器固然重要,但人類真正能稱霸地球,還得益於體內那些獨一無二的“黑科技”。 先說耐力:早期人類祖先在森林裡爬樹很在行,到了稀疏的草原上卻跑不贏羚羊、角馬等獵物。 好在他們進化出“無汗毛、全身排汗”散熱系統,取代了大多數動物靠張嘴喘氣的管道,讓他們能邊跑邊降溫。 憑藉這種持續奔跑的能力,人類得以“持久戰”,以“追逐獵物至筋疲力盡”而非瞬間爆發取勝。

接著是投擲:你或許覺得“扔石頭算什麼”,但這也是人類的專屬絕技。 黑猩猩偶爾也會扔東西,卻因肩胛、腰部結構等限制,用不上勁,也講不准。 人類則通過三大骨骼演化——腰部拉長以增大扭轉角度、肩比特降低以形成更佳杠杆效應、肱骨允許更大後擺幅度——讓投擲效率秒殺其他動物。 職業棒球投手的大聯盟最快記錄——2010年查普曼投出169公里/小時的速球——若換成石頭砸向獵物,想想都令人咋舌。 而標槍運動員將近100米的投擲距離,更是讓遠距離打擊成為可能。

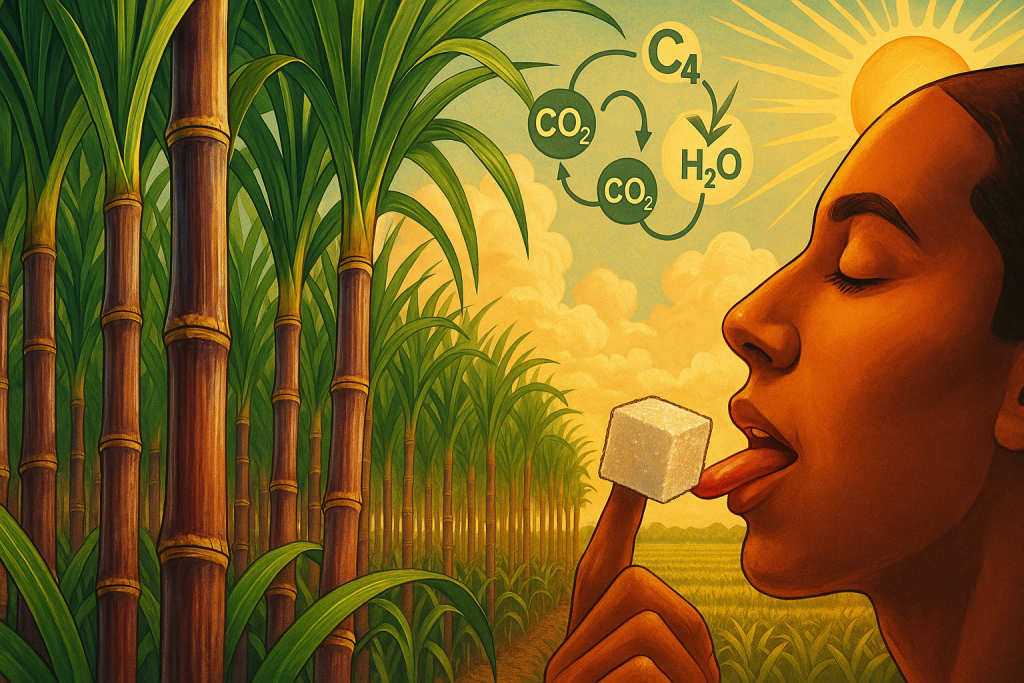

除了身體上的優勢,人類還擁有想像與虛構的能力。 在世界各地的古老文化裏,你都能看到“縫合怪”與“神話獸”——比如德國南部約3.35萬年前的“獅人”雕像,頭部是獅子、身體是人的猛獁象牙小雕塑,製作耗時200~370小時,展現了古人豐富的想像力與精湛的技藝。 正是這種想像力,讓智人首次提出“把小麥埋進土裏”,催生了農業革命——把眼前食物留到未來享用,徹底改變了人類的生存管道。

想像力與文字並用,更是讓人類社會能够跨代積累知識。 其他動物即便也有“語言”——虎鯨群體間的交流就十分複雜,智商相當於15歲人類少年、由“祖母群”傳授生存技能,但當祖母死去,未傳授的新知識就將隨之消失。 人類有了語言和文字,所有有用的資訊得以記錄、傳播與再創造,不斷疊加,讓科技與文明加速反覆運算。

那麼未來呢? 人類還會如何進化? 要誕生新物種,必須同時滿足兩點:一是產生有用的突變,二是帶來顯著生存優勢,足以在後代中佔據主導。 現時已有“超能力”人群的例子:東南亞海島的巴瑤族人,因常年潜水覓食,脾臟容量比常人大約大50%,讓他們在70米深海能停留7~8分鐘; 阿根廷聖安東尼奧德洛斯科弗雷斯居民對砷毒具有天然耐受力; 可惜在現代社會,這些能力都不足以成為新物種演化的驅動力,因為它們不再提供真正的競爭優勢。

最有可能引發人類分化的,或許是基因工程。 如果未來基因編輯被廣泛應用於人體,能够賦予人們特殊能力,就會出現“改造派”與“自然派”——前者主動選擇改造,後者堅守原始形態。 兩者若互不通婚,就極有可能走向物種分化。

最後想請教各位:如果可以為後代選擇,您會願意讓他們接受基因編輯,成為“改造人”嗎? 還是保持“普通人”基因? 歡迎留言分享!