甘蔗在日常生活中常作為水果來吃。 小時候,我們總是拿著一大截甘蔗,用嘴撕去外皮後大口啃食——不小心刮破嘴唇或劃傷手指的尷尬大家或多或少都有體會。 那段換牙期,幾顆牙齒就是“甘蔗功勞”——想想都要“感謝”它。 如今,商店裏銷售的甘蔗往往已剝好皮、切成小塊,或直接榨汁,食用起來方便多了。 但越便利,吃甘蔗的人卻似乎越少。

不過,對甘蔗自身而言,食用量的多寡並不影響它的“霸主”地位:甘蔗已成為全球年產量最高的農作物。 近幾年,甘蔗年產量約19億噸,位居第一; 玉米約12億噸居次,小麥約8億噸排第三。 單從噸位上看,甘蔗與玉米、小麥加總的產量幾乎相當。 當然,含水率的差异會影響對比——甘蔗中約60–70%是水分,而玉米和小麥的產量計算僅限穀粒,秸稈並未納入統計。

然而,即便“數據帶點水分”,甘蔗的重要性依舊不容小覷。 全球約80%的食用糖來自甘蔗,無論是甜點、飲料,還是巧克力、糖果,大多添加的蔗糖都出自它。 更令人玩味的是,人類在絕大多數演化史中並不需要額外添加糖:糖不是必需營養素。 直到兩千多年前,從甘蔗中提煉蔗糖的科技問世,才真正開啟了“人為加糖”時代。 於是,有人戲言,馴化甘蔗的不是人類,而是甘蔗用甜味征服了人類。

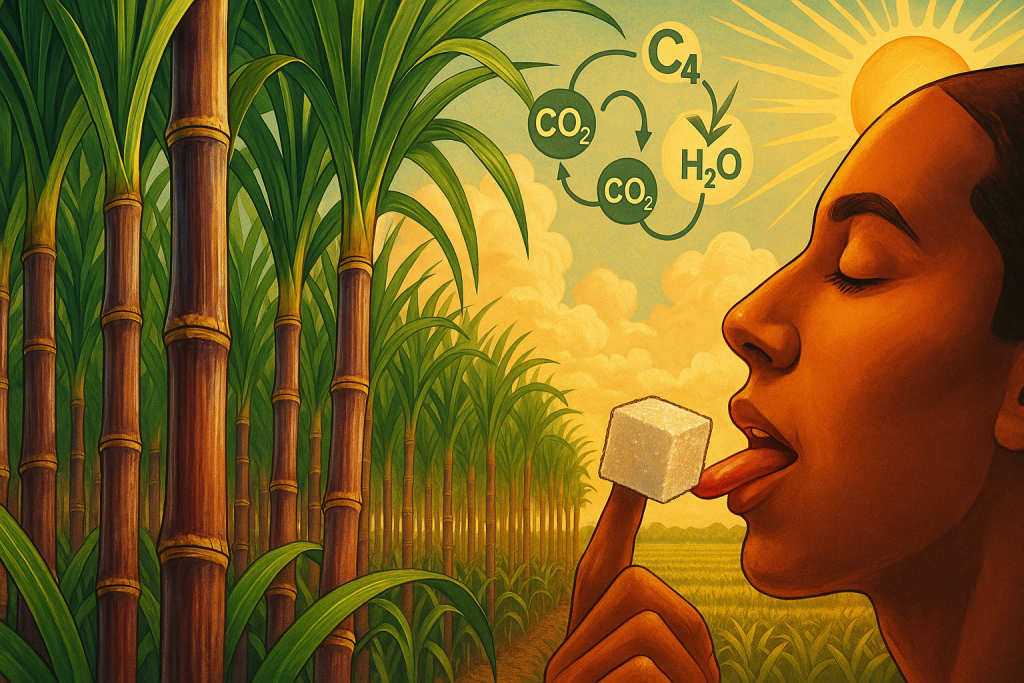

甘蔗為何如此成功? 其背後除了“綁架味蕾”的“甜蜜武器”,還有其獨特的光合作用管道——C₄途徑。 先從外觀說起:甘蔗的莖節一節一節,極像竹子。 兩者都可將莖段插入土壤,從節間生出新根和側芽,形成叢生。 然而,真正的親緣關係要通過科屬來劃分:甘蔗與竹子同屬被子植物門、單子葉植物綱、禾本科; 但竹子歸在竹亞科,甘蔗則屬須芒草族、甘蔗亞族。

甘蔗(Saccharum)屬下有三十多個物種,其中與甘蔗關係最近的是高粱(Sorghum),再遠一層是玉米(Zea mays)和小米。 這也解釋了為何有時原本未成熟的玉米稈能當“替代甘蔗”嚼食:玉米和高粱都能在莖中儲存糖分,只是甜度不及經過人類選育的甘蔗。

現代栽培的甘蔗起源於新幾內亞,當地野生甘蔗種Saccharum robustum被認為是它的祖先。 約八千年前,巴布亞高山族開始採集利用這種野生甘蔗; 六千年前,他們培育出了栽培種Saccharum officinarum,又稱紅甘蔗或秀桂甘蔗。 從此,甘蔗的基因組在後續與另一個野生種Saccharum spontaneum(又名割手蜜)雜交中不斷豐富,現在的甘蔗有10–20%的基因來自割手蜜。

至今,甘蔗品種繁多,主要分為糖蔗和果蔗兩類——前者含糖量極高、果肉粗硬,適宜制糖; 後者果肉鬆脆、多汁、甜度適中,更適合鮮食。 市場上常見的黃色或綠色皮果蔗,其口感與甜度已足以媲美甜蔗。

那麼,為什麼所有人都喜歡甜味? 從演化角度看,祖先在狩獵採集時期常常饑寒交迫,面對高熱量的食物(如蜂蜜、熟透的水果)會毫不猶豫地攝入,以迅速補充能量。 甜味往往表明高能量和優質營養——“甜”成了本能的“安全牌”。 在自然環境中,這種本能無可厚非; 但當糖的供應不再稀缺,過量攝入便引發肥胖、糖尿病、齲齒等健康問題。

人類對甜味的天然偏愛,加之提煉糖的科技,使甘蔗種植規模不斷擴大。 為滿足甜味需求,人類甚至開墾熱帶雨林,興建大規模甘蔗種植園。 正因為甘蔗並非必需作物,其產量卻超過玉米、小麥和大米之和,實在令人歎為觀止。

光合作用管道則是甘蔗能成為全球霸主的另一大法寶。 大多數植物採用C₃途徑(喀爾文迴圈),在溫暖濕潤時運行高效,但在炎熱乾旱環境中會因氣孔關閉,導致光呼吸浪費能量。 C₄植物(如甘蔗、玉米、高粱)則將二氧化碳的固定和喀爾文迴圈分隔到不同細胞—先在葉肉細胞中固定成四碳化合物(草醯乙酸再轉為蘋果酸),再運至束鞘細胞釋放CO₂,專供喀爾文迴圈,巧妙避開光呼吸。 結果是在高溫下固碳效率更高、生長更快。 只有當溫度低於約20 ℃、氣孔永續開放時,C₃途徑才反超C₄途徑,這也是甘蔗主要種植於熱帶亞熱帶地區的原因。

除了制糖,甘蔗還衍生出酒精(乙醇)產業。 制糖工藝中,甘蔗汁經煮沸、濃縮後結晶出糖,剩餘的深色粘稠液體便是糖蜜。 糖蜜未被完全分離的紅糖更富營養,宛如糙米之於白米。 17世紀,一比特“天才”將糖蜜發酵釀制成朗姆酒; 後工業化時代,糖蜜又被用於生產燃料乙醇。 如今,巴西等國廣泛推廣乙醇汽油,未來甚至可能讓燃料取代食糖,成為甘蔗的主要用途。

不論作為調味品、水果,還是清潔燃料,甘蔗的世界第一地位似乎難以撼動。 至於那種號稱能代替糖的“神秘果”,留待下次深度解讀——當然,如果你願意支持我們的會員專享,只需半杯咖啡的價格,即可開啟更多驚奇視野,也助力我們繼續鑽研、創作。 歡迎各位有條件的話,多多支持!