澳大利亞的生態系統裏,缺少像獅子、老虎、豹子這樣的頂級捕食者,加之國土遼闊且人口稀少,各類食草動物往往能肆意繁衍。 一旦外來物種落地生根,就極易失控——先後有山羊、野豬和兔子等成為了當地的灾害。 但你或許沒想到,驢也加入了“入侵者”行列:野驢在澳大利亞內陸隨處遊蕩,數目竟已高達數百萬,給原生野生動物、農牧業帶來極大衝擊。

然而,驢自古以來一直是人類最可靠的家畜之一:它們與人類結緣可追溯到六千多年前,馴服以來忠誠勤懇、不辭辛勞。 驢固執的個性雖讓人頭疼,卻也成了它們的“標誌”。 如今,這群脫離束縛的“自由驢”在澳大利亞重歸野性,似乎也在向人類展示它們“原始血統”的獨特魅力。

驢與馬:近親卻性格大不同

現存的家驢約有180多個品種,追本溯源,它們都源自非洲野驢——同屬馬科,卻與群居的野馬大相徑庭。 野馬習慣在草原上成千上萬群體遷徙; 野驢卻偏愛在資源稀缺的沙漠邊緣獨自或小家族佔據領地,隨時準備為地盤廝殺。

- 攻擊性:野驢為守護領地,天生更易動武;

- 聲量與聽力:它們的嘶鳴能傳十幾公里,耳朵既助散熱,又能捕捉遠處同伴的呼喚;

- 求水本能:旱季來臨時,野驢會用前蹄刨地覓水,甚至為其他動物留下生命之源。

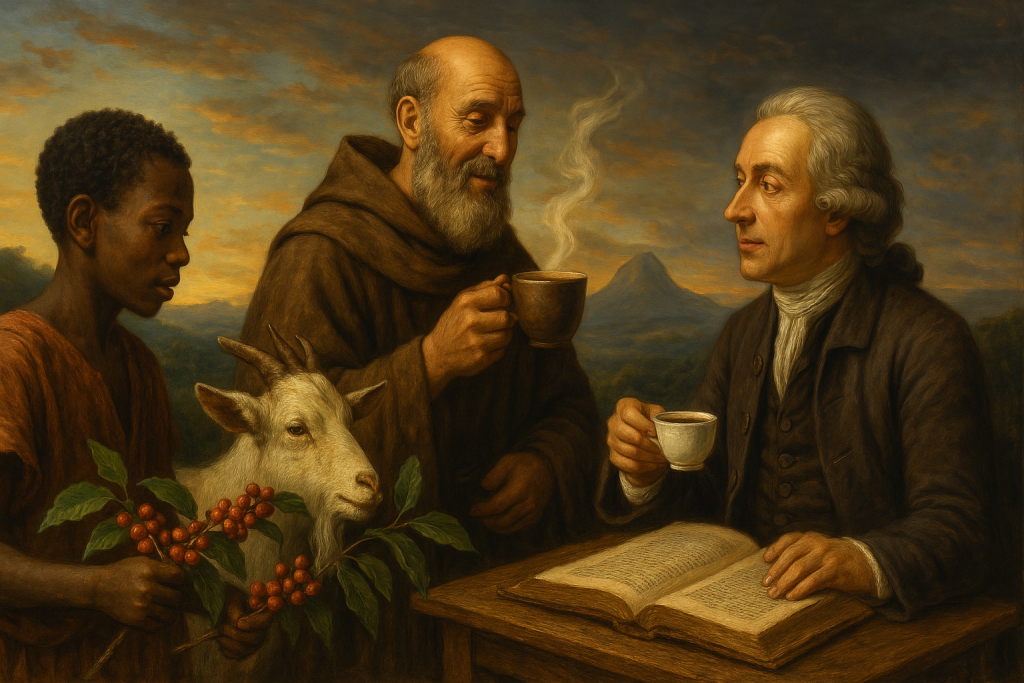

這樣堅韌、機敏的先天優勢,也讓驢在人類社會中表現不凡——從古埃及的長途貿易,到脚下崎嶇山路上的“馱運之王”,再到戰場上為軍隊拉磨、馱運補給,驢都完成了馬匹難以擔當的重任。

“蠢驢”誤解:其實它們相當聰明

“人高馬大”與“小毛驢”在人們心中的形象差距,似乎也映照出養殖者的社會地位:古代貴族騎馬威風,而平民用驢拉磨、運貨。 久而久之,“蠢驢”“笨驢”“強驢”成了貶義標籤。 但事實遠非如此:

- 開門小能手:北愛爾蘭一頭名叫Funny的驢,能自己將裝滿奶桶的車推到路邊,等酒廠卡車來換桶後,空桶換好後又自己返回牛廠;

- 排隊出門:有的場景裏,一隻會開門的驢成了“導師”,其他驢看它開門後自動排隊跟隨;

- 智鬥柵欄:驢能學會用嘴開車門、推杆越欄,絕非愚笨可言。

它們的聰明才智,源自在荒漠環境中與食肉動物博弈的生存本能,也造就了今日“驢界大腦”的傳奇故事。

科技革命下的“失落勞動力”

自工業革命以來,蒸汽機、電動機和汽車等機械設備的普及,逐漸替代了驢的勞動力。 如今,除非是在經濟相對落後的地區,如非洲某些家庭仍依賴驢來耕作、運輸,否則驢的影子日漸淡出已開發國家的農田與道路。

澳大利亞則成了不一樣的“樂園”:這裡幾乎無人需要驢來拉車、拉磨,遂有數百萬野驢在荒野裏暢享“自由生活”。 可正是這種“不被需要”,讓驢蛻變成與兔子、山羊一般的入侵物種,四處“搶食”破壞牧場,嚴重影響當地綿羊、牛群的放牧。

各地對策:從直升機撲殺到“阿膠工業”

- 西澳金伯利地區:自1978年起,政府啟用直升機與空中神槍手配合撲殺,至2019年共消滅約57萬頭野驢,花費約7800萬美元(每頭成本約137美元)。 專項行動後,野驢數量降至3000餘頭,讓牧場資源得以恢復。

- 北領地:野驢數高達500萬頭,當地政府並未大規模屠殺,而是受到了中國阿膠產業的“覬覦”——自2016年起,當地開始評估驢皮出口的可行性。 若按年需數百萬張驢皮的規格,入侵問題恐將迎刃而解。

“牧羊驢”新職:驢也能當護衛

令人驚訝的是,野驢在澳大利亞也被賦予了新角色——牧場“警衛”! 許多牧場主發現,引入一兩頭驢,能够有效嚇退澳大利亞野犬,保護羊群和牛犢免遭襲擊。

- 本·羅伊斯的親身試驗:2021年,他曾損失70只羔羊、10只母羊,損失逾1萬美元。 引進一對驢後,野犬果真不敢再來,一對驢的投入成本僅2000–3000美元,遠低於牧羊犬的飼養費用。

- 本能守護:野驢的領地意識和對犬科動物的天生敵視,與非洲獵狗的對抗讓它們成為“天然護衛”,驢逼視而來,野犬往往秒撤,牧場主歡呼“比牧羊犬還可靠!”

當然,將野驢馴化為“牧羊驢”並非易事:需要越野摩托將其趕入圍欄,再費心調教才能變得溫順。 性格特別強的個體,還得挑選脾氣好的才能真正上崗。

阿膠危機:驢皮背後的產業困局

阿膠,歷來與人參、鹿茸並稱中藥“三寶”,早在秦朝已有應用,唐宋以後更以驢皮替代牛皮熬膠。 所謂的“補血滋陰”功效,據稱源自膠原蛋白。

- 需求猛增:現今阿膠年需求約400萬張驢皮;

- 供給驟減:1990年代,中國驢存量約1000萬頭,至2017年不足300萬頭,難以支撐產業。

合理的猜想是:若能大規模養殖驢,問題似可迎刃而解。 但現實卻是——驢的繁殖效率低(3–4年才性成熟,且每年最多產一驢),群養易打鬥、致傷,場地成本高昂; 更何况,阿膠產業只要驢皮,剩餘的驢肉卻難以消化,養一頭驢的投入回報率並不划算。

非法偷驢:灰色貿易與貧困加劇

正規管道受限後,非法驢皮貿易隨即興起:一些犯罪分子盜宰農戶驢只,將驢皮出口,再將殘骸弃於荒野。 貧困農戶由此更加雪上加霜。 究其根源,不在阿膠合法經營,也不在消費者自願消費,而在於“驢”作為純粹勞動力的定位被扭曲。

未來之路:科研與創新

要打破“到處找野驢”的怪圈,或需從兩方面著手:

- 培育“阿膠驢”:通過選育高繁殖率、厚皮易養護的專用品種,實現規模化養殖;

- 開發合成科技:解析驢皮中有效成分,研發人工膠原蛋白替代品,降低成本並保護動物福祉。

唯有將“驢”的價值還原為馱運、耕作等原始功能,或者使其培育科技化,才能真正實現產業永續——否則,無休止地“滿世界找驢”,終究難以長久。